미디어 역량지수 개발, 교육강화…미디어 역량 강화계획 발표

정부가 미디어 역량을 스스로 파악해볼 수 있는 지수를 개발한다. ‘미디어 역량제고 주간’ 등도 추진한다. 문화체육관광부와 방송통신위원회는 교육부, 과학기술정보통신부 등 관계부처와 지속적인 논의·협력을 통해 마련한 ‘미디어 역량교육 지원전략’을 28일 발표했다.

앞서 정부는 2020년 부처합동으로 ‘디지털 미디어 소통역량 강화 종합계획’을 발표했다. 이번 계획은 지난 3년간 성과를 점검하고 앞으로 3년간 추진할 미디어 역량교육 전략을 담았다. 앞서 미디어에 접근·이용하고 이해·분석하며, 표현·소통하는 지식·기술·태도·가치를 결집하는 능력을 가리키는 ‘미디어 리터러시‘를 이번 계획에서 ‘미디어 역량’이라는 용어로 바꾸었다.

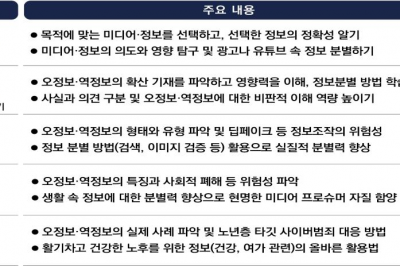

▲보편적 교육 인프라 확충, ▲체계적 교육 시스템 확립, ▲교육 영역의 포괄성 실현, ▲교육 전문성 강화, ▲협력·소통의 네트워크 정립 등 5대 추진전략을 추진한다.

우선 다양한 국민이 거주지와 가까운 곳에서 편하게 미디어 교육을 제공받을 수 있도록 시청자미디어센터, 미디어교육원, 학교미디어교육센터, 디지털배움터 등 인프라를 확충한다. 온라인으로 무료 미디어 교육을 받을 수 있도록 문체부 ‘미디어 아카데미’(meca.or.kr), 방통위