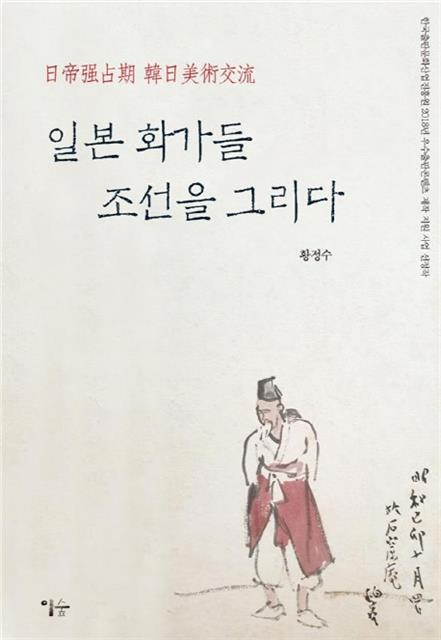

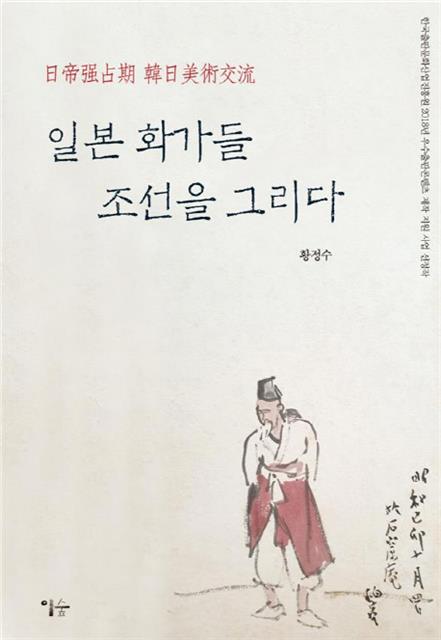

일본 화가들 조선을 그리다/황정수 지음/이숲/744쪽/5만원

한복을 입은 조선 여인이 어린 딸을 데리고 집으로 돌아가는 가타야마 탄의 ‘구’는 김기창의 ‘엽귀’와 비슷한 소재와 구도로 화제가 됐다(왼쪽사진). 한국의 시대상을 잘 표현한 가토 쇼린의 ‘마포 풍경’(오른쪽 사진).

사진제공 이숲

한국 화가 조석진이 그린 것으로 알려진 ‘조선 사찰 풍경’은 그림에 비해 설명 글이 지나치게 길다. 저자가 추적해 보니 유명 일본 화가 ‘야마모토 바카이’의 그림으로, 빨간색 네모난 부분을 덧칠해 마치 조석진의 작품처럼 보이게 했다.

사진제공 이숲

사진제공 이숲

‘도화서’로 대변되는 조선 미술계는 일제강점기 때 ‘개화’라는 이름의 새로운 미술 세계를 마주하고 일본 미술과 서양 미술에 자리를 내준다. 3·1운동 이후 일제는 식민지인을 계도한다면서 이른바 ‘문화정책’을 펼친다. 1922년부터 1944년까지 23년 동안 열린 조선미술전람회가 바로 그 대표적인 통로였다. 전람회는 많은 미술가를 배출하는 순기능이 있었지만, 미술계가 조선 총독부의 의도에 맞춰 왜색을 띠게 된 계기이기도 했다. 출품·입선한 그림은 빼어난 작품이 많았지만, 현재 전하는 작품은 그다지 많지 않다. 특히 일본 화가가 그린 작품은 불태워졌거나 이름을 바꿔 유통되는 사례가 대부분이다.

한국 화가 조석진이 그린 것으로 알려진 ‘조선 사찰 풍경’은 그 대표적인 사례다. 그림 좌측 위쪽에 ‘1925년 초봄에 조석진이 봉운사를 그린 작품이고 ‘매애’(梅涯)라는 사람이 글을 썼다’는 설명이 붙었다. 조석진의 화풍과 전혀 다른 데다가 그림에 글이 지나치게 과하다고 생각한 저자는 그림의 인장에서 ´산본’(山本)을 보고 글자를 맞춰 본다. 이렇게 나온 ‘산본매애’(山本梅涯)는 일제강점기에 한국에 와서 활동했던 유명 일본 화가 ´야마모토 바카이´였다. 그의 그림이 마치 조석진의 작품처럼 팔린 셈이다.

황정수 미술연구가

744페이지 방대한 분량의 책에는 400점의 도판을 실었다. 이 가운데 120점은 지금껏 알려지지 않은 그림이다. 저자가 20년 동안 찾고 5년에 걸쳐 정리한 책은 사료로서도 가치가 있다. 일본 화가들이 그린 그림임에도, 그들이 애정을 가지고 그린 한국의 인물과 풍경을 보노라면 우리 미술계가 너무 무관심했던 것은 아닐까 돌아보게 된다. 예술에는 이념도 국경도 없다. 애써 부정하기보다는 다시 돌아보고 냉정하게 평가해야 할 때가 아닐까. 김기중 기자

gjkim@seoul.co.kr

2018-12-07 36면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지