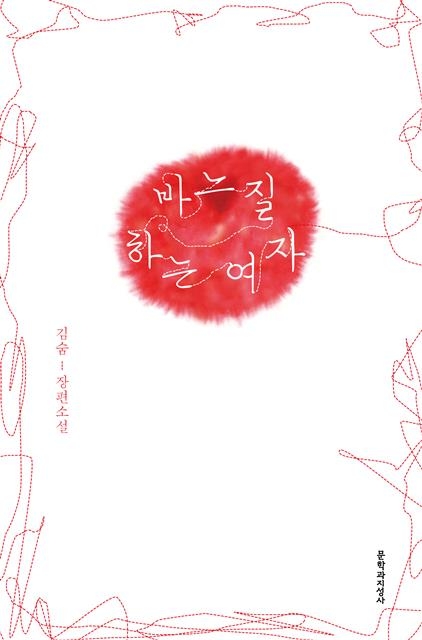

김숨 장편소설 ‘바느질하는 여자’ 출간

소설가 김숨(41)이 재봉틀(미싱)의 등장으로 맥이 끊겼던 ‘누비 바느질’을 문학으로 오롯이 되살렸다. 일곱 번째 장편소설 ‘바느질하는 여자’(문학과지성사)에서다. 작가는 “바늘, 바느질 그 자체가 모티브가 됐다. 바늘은 그 자체에 무궁무진한 서사와 상징을 갖고 있고 바느질하는 행위도 묘한 서정이 있다”고 말했다.

문학과지성사 제공

바느질을 업으로 삼고 살아가는 여인들의 이야기를 소설화한 김숨은 “바느질은 숭고한 행위다. 옛 사람들은 옷을 지을 때 한 땀 한 땀마다 입을 사람의 건강과 복을 빌었다. 이런 품성과 미덕을 갖고 있는 바느질이 귀하게 여겨졌으면 한다”고 말했다.

문학과지성사 제공

문학과지성사 제공

작가는 여러 해 전 누비 바느질 기법을 접했다. 고된 바느질 기법이라 어느 누구도 선뜻 배우려 하지 않아 역설적으로 관심이 더 갔다. 바느질하는 여자들이 갖고 있을 법한 인생의 굴곡들이 펼쳐낼 서사에도 마음이 끌렸다. 한복 전문가 엄숙희, 난곡 이숙자, 운정 이미경 등 바느질을 업으로 살아가는 사람들을 찾아다니며 자문을 얻었다. 기본적인 누비 바느질법도 배웠다. 내부에서 서사가 요동치기 시작했다. 지난해 초봄 집필에 들어갔다. “바늘 잡는 법도 몰랐고, 명주 천에는 명주실을 써야 한다는, 당연히 알고 있어야 할 상식 같은 것도 없었어요. 그런 제게 여러 선생님들께서 기본적인 누비 바느질법도 가르쳐 주시고 도움 되는 말씀도 많이 해 주셨어요. 그분들께서 들려주신 이야기는 산문으로도 쓰려고 해요. 이번 소설이 바느질을 업으로 삼고 살아오신 분들에게 누가 되지 않았으면 합니다.”

작가는 현대문학상, 대산문학상, 이상문학상 등을 받았다. 내년 2월부터 현대문학에 위안부 피해 할머니를 주인공으로 한 장편소설을 연재할 예정이다.

김승훈 기자 hunnam@seoul.co.kr

2015-12-17 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

![마지막 검색어는 ‘성추행’…수의대생 윤희씨는 어디에 [사건파일]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2025/01/23/SSC_20250123205338_N2.jpg)