<8> 쇼트트랙

韓 동계올림픽 메달 29% ‘효자’김기훈·안현수·진선유 등 배출

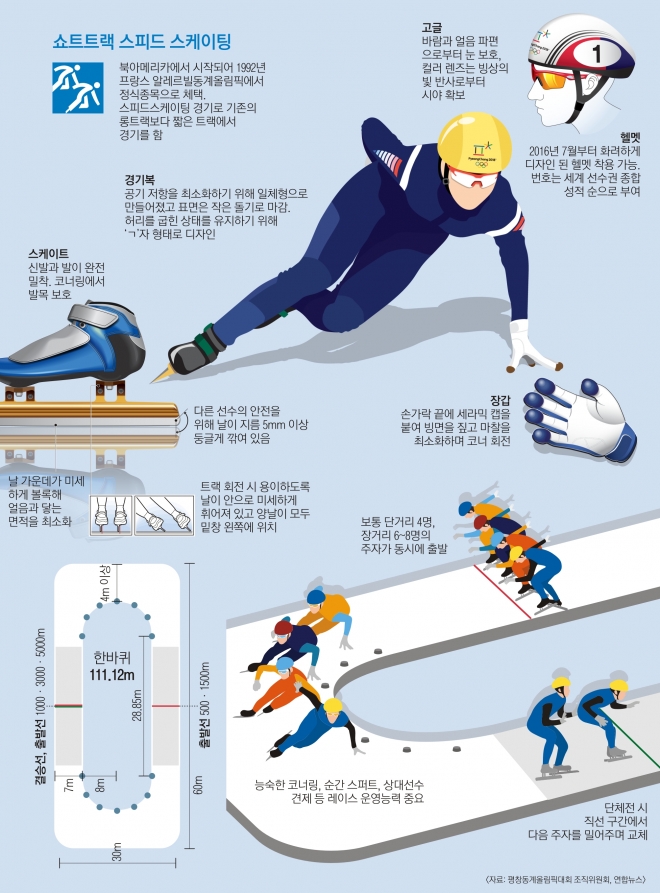

역대 동계올림픽에서 최고 효자 노릇을 한 쇼트트랙의 정식 명칭은 ‘쇼트트랙 스피드스케이팅’이다. 흔히 스피드스케이팅으로 불리는 ‘롱트랙 스피드스케이팅’의 파생 종목이다. 스피드스케이팅이 400m 타원형 트랙을 사용하는 반면, 쇼트트랙은 111.12m 트랙이어서 붙은 이름이다.

알베르빌 대회 남자 1000m에서 김기훈(현 울산과학대 교수)이 세계신기록으로 사상 첫 금메달을 목에 걸었다. 한국이 동계올림픽에서 처음으로 딴 금이기도 하다. 김기훈은 이준호, 모지수, 송재근과 팀을 이뤄 5000m 계주에서도 금을 획득해 2관왕에 올랐다. 쇼트트랙은 1994년 릴레함메르 대회에서 금 4개, 1998년 나가노 대회 금 3개, 2002년 솔트레이크시티 대회 금 2개를 수확하며 효자 종목으로 우뚝 섰다.

특히 2006년 토리노 대회에선 안현수(러시아명 빅토르 안)와 진선유가 남녀 동반으로 한국 첫 올림픽 3관왕이라는 금자탑을 세웠다. 둘의 활약으로 금 6개를 딴 한국은 종합순위 7위에 올랐다. 2010년 밴쿠버와 소치 대회에서도 쇼트트랙은 각각 금 2개를 안아 명성을 이어 갔다.

쇼트트랙은 기록경기인 스피드스케이팅 등과 달리 결승선을 통과하는 순서에 따라 순위를 매긴다. 따라서 손에 땀을 쥐게 하는 역전 드라마가 펼쳐진다. 스퍼트와 추월 타이밍, 자리싸움 등 전략도 매우 중요하다.

쇼트트랙 승부는 전체 트랙의 절반에 가까운 53.81m를 차지하는 곡선구간에서 갈린다. 코너링 기술로 속도를 유지하는 게 관건이다. 평균 주행속도인 시속 45㎞로 곡선을 돌면 몸과 빙판 각도가 30도 정도로 기울기 때문에 넘어지지 않게 빙판에 손을 짚는다. 순간 마찰로 속도가 줄어드는 점을 잘 풀어야 한다.

한국은 과학적인 방법으로 해결책을 찾았다. 장갑에 비닐 테이프를 감는 등 다양한 시도를 했던 김기훈이 1988년 경기를 앞두고 에폭시 액을 장갑 손가락 끝에 발라 봤다. 접착제 등으로 쓰이는 에폭시는 스케이트 발목 부분의 고정력을 높이는 데 쓰인다. 결과는 대성공. 에폭시를 바른 장갑은 딱딱해져 기존 장갑보다 적은 마찰력으로 코너를 돌 수 있게 됐다. 손가락 끝이 개구리 발끝처럼 생겨 ‘개구리 장갑’으로 불리는 이 장갑은 다른 나라에도 전파됐다.

선수들이 신는 스케이트도 곡선 주행에 최적화돼 있다. 곡선 주로와 같은 방향인 왼쪽으로 날이 휘어져 있다. 선수 각자가 주법에 따라 날의 두께나 휘는 각도를 조절한다. 빙판에 닿는 날의 면적을 줄여 마찰력을 최소화하는 게 목적이다.

평창에서 치러지는 쇼트트랙은 남녀 500·1000·1500m와 단체전인 남자 5000m 계주, 여자 3000m 계주 등 모두 8개 종목이다. 알베르빌 대회 땐 남자 1000m와 5000m 계주, 여자 500m와 3000m 계주 등 4개 종목밖에 없었다. 릴레함메르에서 남자 500m와 여자 1000m, 솔트레이크시티 때 남녀 1500m가 추가돼 현재에 이르렀다.

작은 트랙에 경기 때 4명 이상 뛰는 쇼트트랙에선 몸싸움이 잦고 실격 규정도 많다. 고의로 다른 선수의 주행을 방해하거나 민 경우 ‘임페딩’ 반칙으로 실격되는데, 심판의 재량으로 결정되기 때문에 논란이 숱하다. 솔트레이크시티 대회에서 김동성의 금메달을 앗아간 ‘오노 액션’이 대표적이다.

짧게는 500m, 길게는 5000m를 달리는 경기지만 결승선 인근에서 승부가 갈리기 일쑤다. 1000분의1초 차이로 메달 색이 바뀌기 때문에 접전 상황에선 어떻게든 빨리 결승선을 끊기 위해 안간힘을 쓴다. 알베르빌 대회에서 ‘날 들이밀기’로 짜릿한 역전승을 따낸 김기훈을 많은 선수들이 따라했다. 평창에선 결승선을 통과하는 스케이트 날을 1㎜ 단위로 측정하는 등 한층 정교한 판독 기법을 쓴다.

임주형 기자 hermes@seoul.co.kr

2018-01-25 26면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지