[아동학대-살아남은 아이들(중)] 피해아동 50인 목소리를 듣다

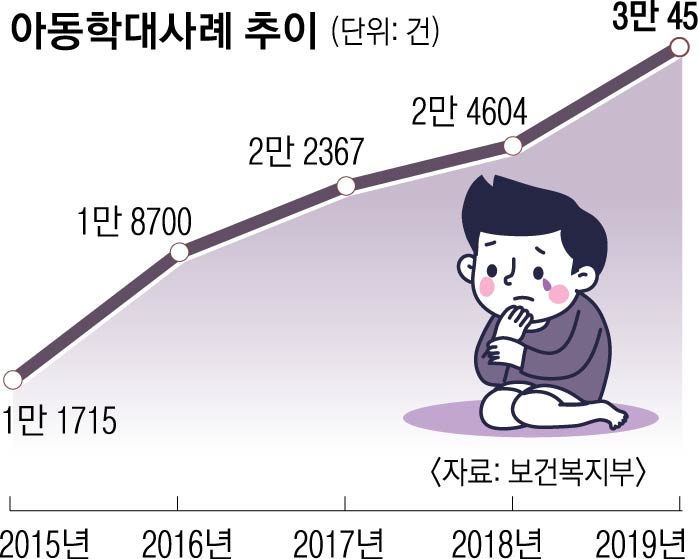

아동학대 사건은 2015년 1만 1715건에서 2016년 1만 8700건, 2017년 2만 2367건, 2018년 2만 4604건으로 해마다 꾸준히 증가했다. 신체폭력, 정서학대는 각각 2배, 3배 이상 증가했다. 아동학대가 갑자기 증가했다기보다는 인권 감수성과 폭력에 대한 민감도가 높아지면서 과거라면 묻혔을 만한 사건들이 수면 위로 올라왔다고 보는 게 타당하다. 물론 이 가운데 ‘정인이 사건’처럼 아동이 학대를 받아 사망한 심각한 학대 사례도 있었다.

학대로 숨진 아동은 2019년 42명으로 전체의 0.1%다. 바꿔 말하면 학대 피해자 99.9%는 생존해 있다는 뜻이다. 정부와 언론, 시민들은 학대 사망사건에만 주목했다. 왜 사망을 막지 못했는지 누구의 잘못이 컸는지 따지고 비난하는 데 에너지를 쏟았다. 학대의 악몽을 견디며 살아가는 99.9%의 피해 아동은 조명되지 못했다.서울신문은 초록우산 어린이재단과 지난달 1일부터 28일까지 학대피해아동쉼터 등에서 생활하는 피해 아동 50명을 대상으로 심층 설문조사를 진행했다.

아동들의 관점에서 학대가 발생한 직후 그들은 어떤 조치를 원하는지, ‘원가정 복귀’라는 아동학대 정책의 대전제가 타당한 것인지 따져보고 싶었다.

피해 아동 81%는 학대 발생 시 가해 부모와 즉각적 분리를 원했다. 하지만 아이들의 절반은 “(상황이 정리되면) 집으로 돌아가고 싶다”고 답했다.

해마다 아동학대 피해자는 늘지만, 아이들을 보호할 쉼터는 턱없이 부족하다. 정부가 학대받은 아동을 행위자로부터 즉각 분리하겠다는 정책을 시행한다고 했을 때 아동학대 전문가들이 ‘현장을 모르는 소리’라고 비판한 것도 이 때문이다.

아동보호전문기관은 시군구 등에 1곳 이상 둬야 하지만 전국 229개 시군구 중에 설치된 곳은 69곳(30.1%)에 불과하다. 익명을 요구한 아동보호전문기관 직원은 “상황이 열악하다 보니 일부 직원은 이미 상처받은 아이들에게 또 다른 상처를 안기기도 한다”며 “현장을 모르는 탁상행정과 획일적인 정책이 아이들을 두 번 울린다”고 말했다.

이성원 기자 lsw1469@seoul.co.kr

손지민 기자 sjm@seoul.co.kr

2021-05-06 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지