[존엄한 죽음을 말하다] 병원에서 죽음 맞는 한국인

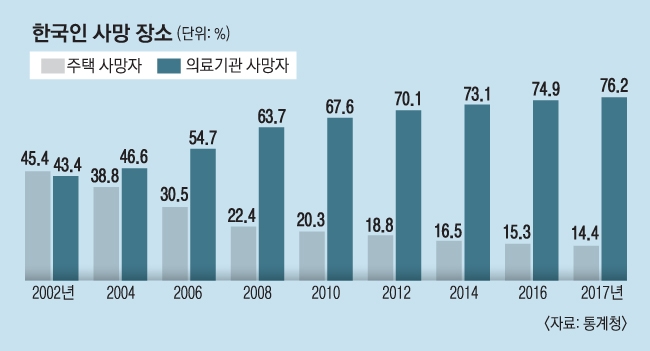

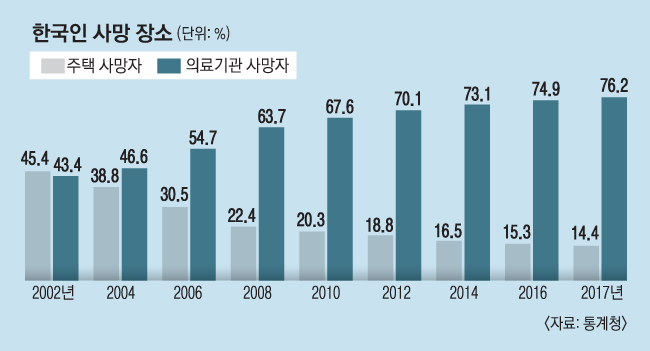

한국인 10명 중 9명이 객사(客死)한다. 악담이 아니다. 현실이다. 28만 5000명. 2017년 사망한 한국인 수다. 그러나 집에서 임종을 맞이한 이들은 4만 1000명(14.4%)에 그쳤다. 언제부턴가 우리나라에선 병원에서 임종을 맞이하는 게 자연스러운 현상처럼 됐다. 실제로 병원에서 숨을 거둔 이들은 같은 해 21만 7000명(76.2%)이다.의료기술 발달로 갑작스럽게 죽음을 맞는 사람은 줄어들었다. 임종기 환자에겐 일종의 인저리 타임이 생겼지만, 늘어난 시간의 질까지는 높이지는 못했다. 최악의 경우 임종 직전까지 치료에만 매달리다가 가족과 마무리할 시간도 없이 죽음을 맞이하는 경우가 늘고 있다. 임종기가 길어지면서 고통을 견뎌야 하는 시간도 늘었다.

병원에서 죽음을 맞는 한국인, 이른바 병원 객사자 수는 사망장소 통계를 낸 1990년대 초반 이후 지속적으로 증가하고 있다. 이런 현상은 과연 자연스러운 걸까. 2002년까지만 해도 병원 객사(43.4%)보다 재택 임종(45.4%)이 더 많았다. 그러나 다음해 역전된 이후 차이는 계속 벌어지고 있다. 2004년 재택 사망자 비율은 38.8%에서 2017년 14.4%로 줄었고, 병원 사망자 비율은 46.6%에서 같은 기간 76.2%까지 상승했다. 특히 암 환자가 병원에서 사망하는 비율은 압도적이다. 2017년 병원에서 사망한 암 환자 비율은 92.0%, 자택은 6.3%였다.

죽음이 임박한 환자는 거동이 불편하고 수발을 들어야 하기에 집에서 돌보기 부담스럽다. 가족 수가 적고 맞벌이하는 가정에선 더더욱 그렇다. 환자들도 가족에게 부담을 주고 싶지 않아 집을 떠나 병원으로 간다. 문제는 병원에 오는 순간 죽음은 치료 대상이 된다는 점이다. 더는 치료할 수 없는 상태인데도 의사들은 환자를 포기할 수 없다. 의대에서 포기하는 방법을 배운 적도 없고, 치료를 포기하는 건 의무를 저버리는 일이라고 생각하기 때문이다.상황이 이렇다 보니 의학적으로는 무의미하더라도 치료 자체를 중단하기는 매우 어렵다. 지난해 2월부터 연명의료 중단 시행으로 1년간 3만 6000명이 무의미한 연명의료를 중단했다. 그러나 한 해에 만성 질환으로 23만명가량이 사망한다는 점을 고려하면 여전히 10명 중 9명은 죽음을 치료하다가 굴복당하는 셈이다.

호스피스·의료윤리 분야의 권위자인 허대석 서울대 혈액종양내과 교수는 “병원 객사는 부정적인 면도 크다. 우리 사회는 고도 경제성장으로 ‘Yes you can!(그래 할 수 있어!)’이란 문화가 지배하고 있는데, 그러다 보니 암으로 죽는 걸 자연스럽게 받아들이는 게 아니라 이를 실패로 받아들이고 있다”면서 “환자, 가족, 의사도 열심히 노력을 안 해서 죽는 것으로 받아들이면 모두가 불행할 수밖에 없다. 죽음을 자연현상이라 받아들여야 하는데 의료 집착으로부터 벗어날 수 있다”고 강조했다.

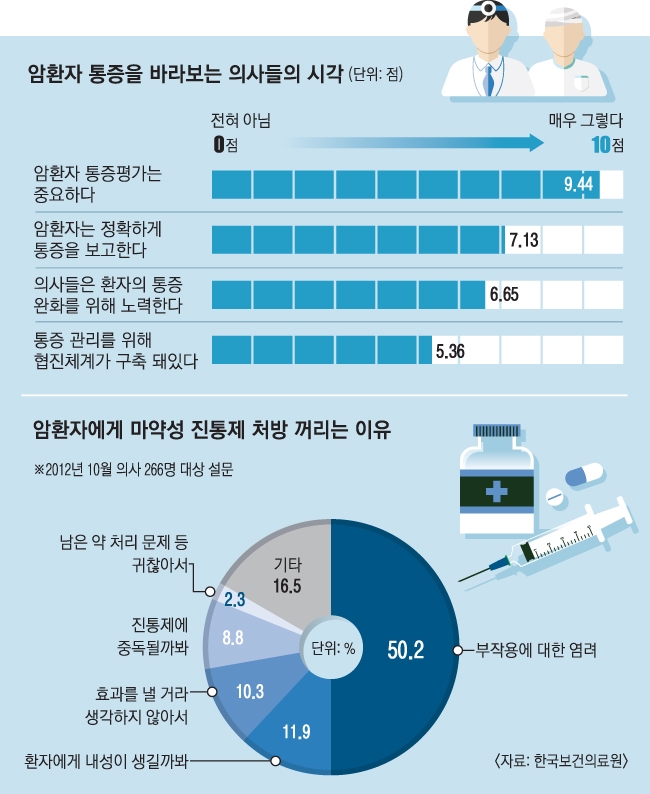

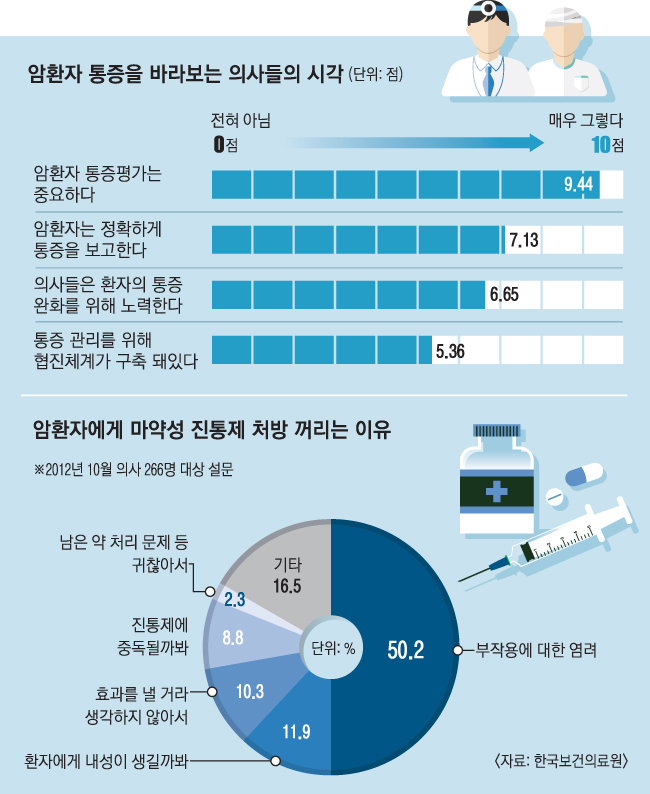

병원에서 사망한다고 통증 조절이 잘되는 것도 아니다. 말기 환자들이 죽음보다 더 두려워하는 것은 통증이다. 하지만 여전히 우리나라는 마약성 진통제를 사용하는 데 극히 보수적이다.

통증정책연구그룹(Pain & Policy Studies Group)이 발표한 2017년 국가별 마약성 진통제 소비량을 보면 우리나라의 1인당 마약성 진통제 소비량은 연간 55㎎이다. 경제협력기구(OECD) 평균 258㎎과 미국 678㎎와는 비교 자체가 안 되는 수준이다.

윤영호 서울대 가정의학과 교수는 “지속적인 통증은 삶을 붕괴시킨다. 이 상태가 지속하면 삶의 의미를 잃어버리게 된다”면서 “그럼에도 환자와 가족은 통증관리에 필수적인 마약성 진통제의 사용에 대해서는 주저한다. 의료진도 환자에 대한 통증평가나 마약성 진통제에 대한 지식이 부족해 마약중독과 부작용에 대한 우려를 하고 부정적 태도를 보인다”고 지적했다.

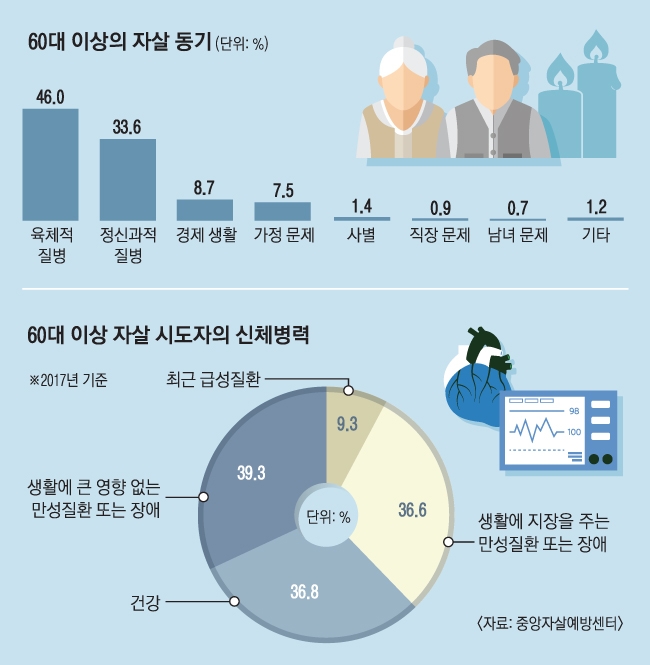

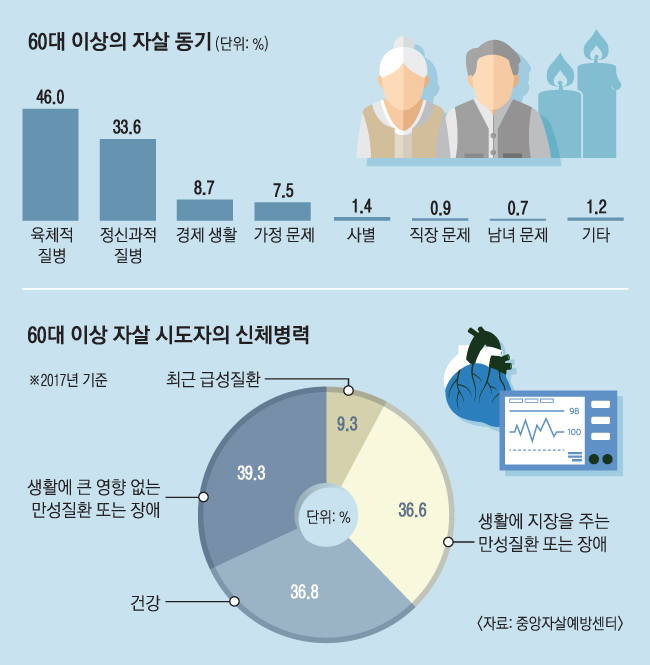

또 중앙자살예방센터가 2017년 응급실에 실려온 자살 시도자를 분석한 결과에 따르면 육체적 질병으로 고통받고 있다는 답이 절반가량이었다. 응답자 9451명 중 신체적으로 건강하다고 답한 이들은 58.0%(5486명)였다. ‘일상생활에 지장을 초래하는 만성질환 또는 지속하는 장애’는 26.4%(2498명), ‘일상생활에 지장이 별로 없는 만성질환 또는 지속하는 장애’가 13.6%(1282명), ‘최근 급성질환’ 2%(185명)였다. 더 큰 문제는 우리 사회에서 존엄한 죽음에 대한 진지한 논의도 사회적 합의도 없다는 점이다. 한때 ‘웰다잉’ 열풍이 불었지만, 사회적 합의나 국가 정책으로 나아가진 못했다. 대부분의 한국인은 지금도 당장 먹고살기에 바빠 죽음에 대한 생각을 못하다 말기 환자가 돼 병원에서 치료에 매달리다 사망한다. 이 과정에서 가족과 지인들에게 작별인사를 할 여유는 당연히 없다.

윤영호 교수는 “치료가 불가능한 질병으로 고통받는 환자를 포기하는 게 아니라 돌보는 것으로, 죽음은 개인과 가족의 문제가 아니라 국가와 사회가 책임지는 것으로 패러다임의 전환되야 한다”면서 “연명의료 중단 제도가 시행된 지 1년이 지났지만, 우리 사회에서 달라진 건 아무것도 없다. 이를 위해 정부의 예산과 인력이 얼마나 투입됐는지 의문”이라고 말했다.

탐사기획부 tamsa@seoul.co.kr

탐사기획부

유영규 부장, 임주형·이성원·신융아·이혜리 기자

2019-03-11 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지