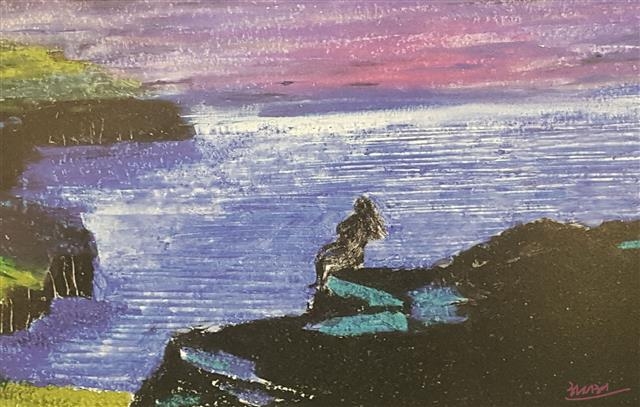

모항 해수욕장 솔숲 뒤쪽 박형진 시인의 집에서 하룻밤 잔 적이 있었다. 나지막한 슬레이트집이었을 것이다. 그때는 마을에 그 흔한 횟집 하나 없었다. 우리는 무릎까지 바지를 걷어붙이고 집 바로 앞으로 펼쳐진 갯벌로 들어갔다. 갯벌에 난 구멍에다 소금을 뿌리면 대나무처럼 생긴 맛조개가 머리를 내밀었다. 어둑한 저녁에 숯불을 피워 놓고 그 맛조개를 구워 먹었다. 소주 한 잔에 간간하고 말캉한 바다를 한 입 삼키면서 수평선이 어둠 속으로 자신을 지우는 것을 바라보았다.

잠결에 파도 소리가 귀밑까지 밀려와 찰랑대는 소리가 들렸다. 바다를 옆자리에 눕히고 바다와 함께 잠을 청했다. 아침에 일어나 보니 바닷물이 사립문 안까지 밀려들어 왔다가 나간 흔적이 마당에 남아 있었다. 그 흔적은 거무스름한 물기를 머금고 있었다. 경이로운 일이었다. “바닷물이 넘쳐서 개울을 타고 올라와서 삼대 울타리 틈으로 새어 옥수수밭 속을 지나서 마당에 흥건히 고이는 날이 우리 외할머니네 집에는 있었습니다.” 이렇게 시작하는 미당 서정주의 ‘해일’이 생각났다. 해일이 아니고 밀물이었지만 내 잠자리에서 불과 몇 걸음 앞까지 바다가 들어왔던 것이었다. 그 둥그런 밀물의 발자국은 아직도 뇌리에 뚜렷하게 찍혀 있다.

2월 중하순부터 3월 초순 사이에 변산에는 변산바람꽃이 핀다. 이 꽃은 한라산에서 피어도 변산바람꽃이고 설악산에서 피어도 변산바람꽃이다. 개체수가 그리 많지 않아 멸종위기종으로 지정되어 있는데 아무렇게나 얼굴을 내미는 꽃이 아니다. 나는 변산반도에서 변산바람꽃이 피는 곳 한 군데를 안다. 몇 해 전 생태사진가 허철희 선생을 따라가서 알게 된 곳이다. 부안군 진서면 운호리 계곡 어디쯤이라고만 해 두자. 사람의 발소리는 언제나 변산바람꽃에게 해로울 뿐이다. 내 발소리를 듣고 겁먹은 그들이 자지러지게 울 것 같아서 변산바람꽃을 만나러 가는 날은 말소리도 크게 내지 않는다. 아쉽게도 올해는 그들과 대면하지 못했다. 그러므로 나에게는 아직 봄이 오지 않은 것이다.

안도현 시인

이런 한심한 고집쟁이를 보았나! 집과 나무에 대한 그의 애착은 아예 나무를 심어 가꾸면서 목재를 얻어 볼까 궁리하는 데까지 이른다. 나는 그가 생전에 그 꿈을 실현하리라고 생각하지 않는다. 그는 현실주의자가 아니라 낭만주의자에 가깝기 때문이다. 하지만 무언가를 상상하고 그 상상을 이야기하고 그 상상하는 일 때문에 행복한 그가 부럽다. 하지만 올겨울은 그곳에도 가 보지 못했다.

그것뿐이랴. 변산반도 가는 길에 반드시 들러 가는 부안시장 안 변산횟집을 가 보지 못하고 겨울을 보냈다. 그 식당에서 물메기탕을 세 번쯤 먹어야 겨울이 간다고 큰소리치고 다녔는데 나는 허풍선이가 되고 말았다. 아흐, 바야흐로 때는 3월이니 주꾸미 살이 오를 때구나.

2020-03-10 30면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지