“내 이름은 비정규직”… 乙들의 하소연

“비정규직으로 이 악물고 버티는 것도 하루 이틀이죠. 저는 더이상 정규직을 꿈꾸지 않습니다.”

더불어사는 희망연대노동조합 제공

김충태 LG유플러스비정규직지부 수석부지부장과 고진복 LG유플러스비정규직지부 서산지회 조직차장이 12일 오전 서울 강변북로 한강대교 북단 높이 40m 철탑에 올라 비정규직 철폐를 요구하는 농성을 벌이고 있다. 2018.12.12.

더불어사는 희망연대노동조합 제공

더불어사는 희망연대노동조합 제공

최근 태안화력발전소에서 일어난 비정규직 노동자의 사망 등을 계기로 우리 사회에 ‘을’(乙)들의 호소가 잇따르고 있다. 문재인 정부가 ‘비정규직의 정규직화’를 굳게 약속한 것이 비정규직 노동자에게 오히려 희망고문이 된 것이다. 이들은 ‘정규직 전환’이라는 꿈의 끝자락에서 깊은 절망감을 표출하고 있다.

서울의 한 대학 입학사정관으로 일하는 B(28)씨는 2년제 비정규직 노동자다. 그는 “2년마다 다른 직장으로 옮기는 내 삶이 메뚜기 같다”고 했다. 2008년 이후 대학가에 입학사정관제 바람이 불면서 학교마다 입학사정관제 담당자를 대거 고용했지만 입시 제도가 수시로 바뀌면서 그들 역시 ‘임시직’에 머물 수밖에 없었던 것이다. B씨는 “드물게 무기계약직으로 전환되기도 하는데 별다른 기준이 없고, 헌신적으로 일해도 헌신짝처럼 내쳐지는 일이 다반사”라면서 “무엇을 어떻게 해야 할지 몰라 그저 순종적으로 열심히 하는 모습을 윗선에 보이려고만 하고 있다”고 전했다.

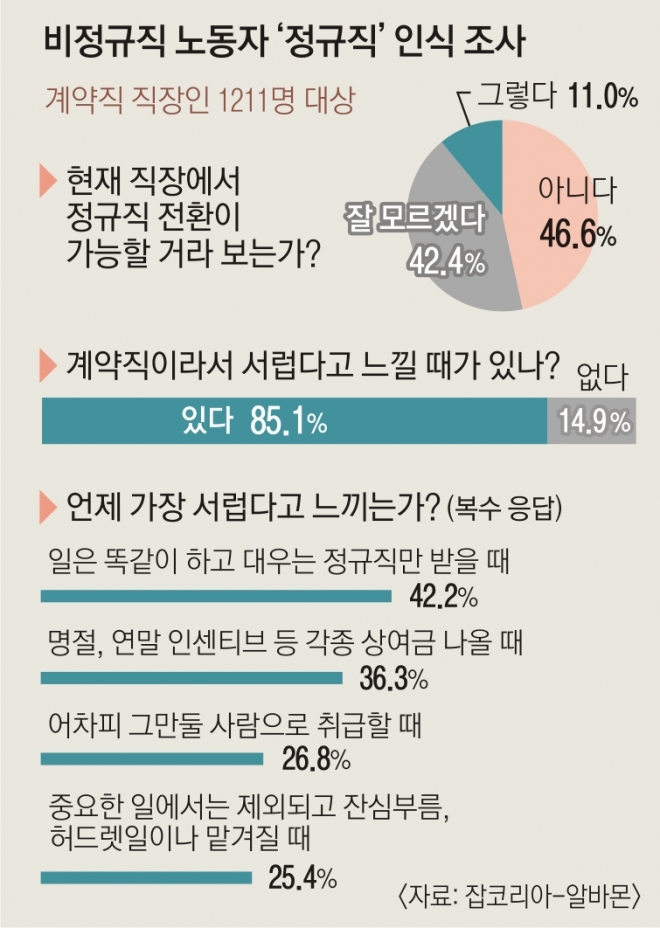

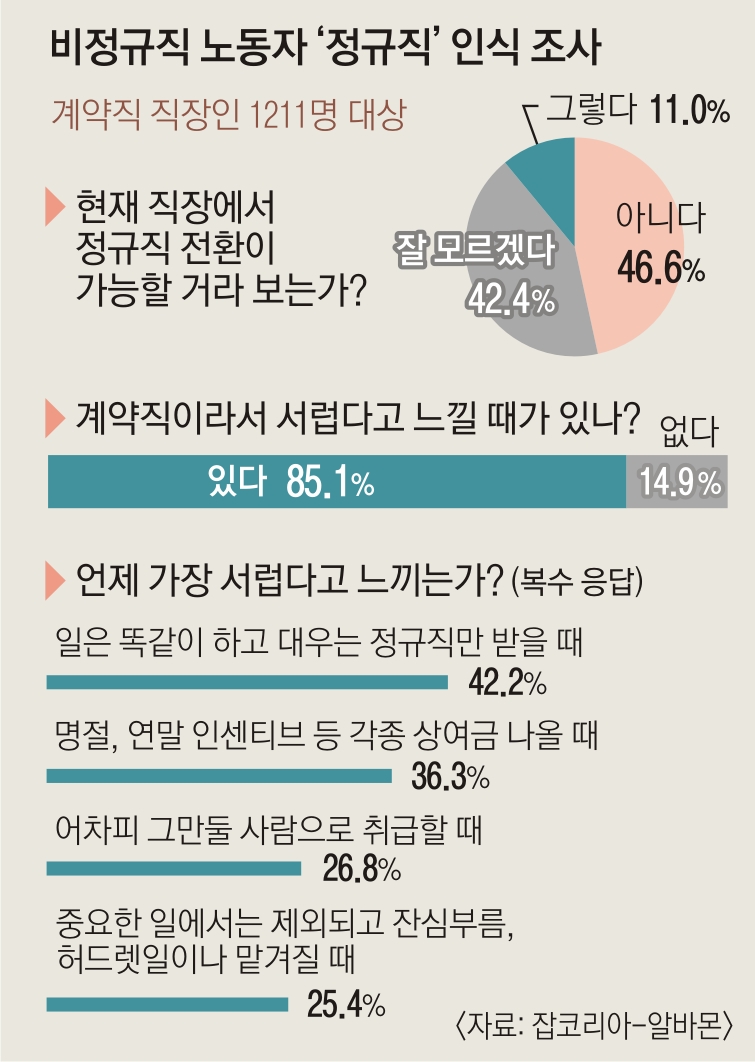

그럼에도 노동자들은 정규직 전환을 위한 노력을 멈추지 않는 것으로 나타났다. 계약직 직장인의 76.4%는 ‘정규직 전환을 위해 노력한다’고 답했다. 특히 ‘정규직 전환이 되지 않을 것’이라고 답했던 노동자도 67.6%가 ‘정규직 전환을 위해 노력하고 있다’고 답했다. 워낙 정규직 고용이 힘든 현실이다 보니 겉으로는 부정적인 시각을 보이면서도 속으로는 ‘정규직 전환’이라는 희망의 끈을 놓지 않고 일하고 있다는 의미로 해석된다.

이상혁 노무사는 “현행법상 동일 가치 노동에 동일 임금이라는 원칙이 있지만, 기업은 같은 업무라도 비정규직 형태가 돈이 덜 드니 정부가 뭐라 해도 정규직화를 차일피일 미루는 상황”이라면서 “직원 사이에도 정규직과 유사 업무를 하더라도 입사 경로가 다르거나 하청업체 소속은 임금이 적은 것이 당연하다며 차별을 정당화하는 분위기가 만연하다”고 꼬집었다. 이어 “더욱이 하청업체는 파견과 도급 상황에서 누구를 고용주로 볼 것이냐도 아직 명확히 정리되지 않아 상황이 개선되지 못하고 있다”고 지적했다.

최혜인 노무사도 “굳이 비정규직을 쓰지 않아도 되는데도 비정규직을 쓰는 것이 문제의 시작”이라면서 “직원끼리도 비정규직은 일정기간 일하다가 나가는 사람이니 함부로 대해도 된다는 생각이 많아 알게 모르게 괴롭힘도 많다”고 전했다.

이하영 기자 hiyoung@seoul.co.kr

고혜지 기자 hjko@seoul.co.kr

2018-12-13 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지