[서울신문 ‘꿈나눔 해외캠프’ 필리핀 국제학교 어학연수 르포] “부모 경제력이 애들 성적 좌우한다지만 ‘노력의 대가’ 믿어요”

“어느 날 갑자기 가스랑 전기랑 물이 한꺼번에 끊겼어요. 그때 집에 엄마가 안 계셨거든요. 어떻게 할지 고민하다가 일단 냉동실에 있는 얼음을 꺼내서 아이스박스에 담았죠. 녹으면 안 되잖아요. 그러다 ‘짱구는 못말려’에서 짱구가 두꺼비집을 열고 전기를 껐다 켰다 하던 게 생각나더라고요. 두꺼비집을 찾아서 스위치를 위아래로 올렸다 내렸다 해봤는데 불은 다시 안 들어왔어요. 그래서 그냥 엄마가 올 때까지 어두운 방 안에 가만히 앉아 있었는데… 엄마가 저녁에 집에 와서 잘했다고 머리를 쓰다듬어 주셨어요.”윤수(13·이하 가명)는 맑고 밝다. 월세가 밀려 고생한 이야기를 재미난 듯 천연스럽게 풀어놓는다. 올해 초등학교 6학년인 윤수는 저소득 미혼모 가정의 자녀다. 어머니가 고혈압과 당뇨를 앓고 있는 까닭에 고정 수입이 없다. 가정 형편에 아랑곳하지 않고 활발한 윤수지만 영어 수업만 들어가면 꿀 먹은 벙어리가 된다. 필리핀 교사의 물음에 돌아오는 대답은 여지없이 “아이 돈 노”다.

배경헌 기자 baenim@seoul.co.kr

저녁식사 뒤 반을 나눠 방과 후 수업을 듣고 있는 학생들.

배경헌 기자 baenim@seoul.co.kr

배경헌 기자 baenim@seoul.co.kr

배경헌 기자 baenim@seoul.co.kr

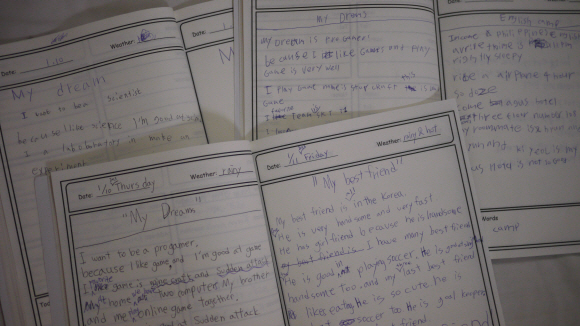

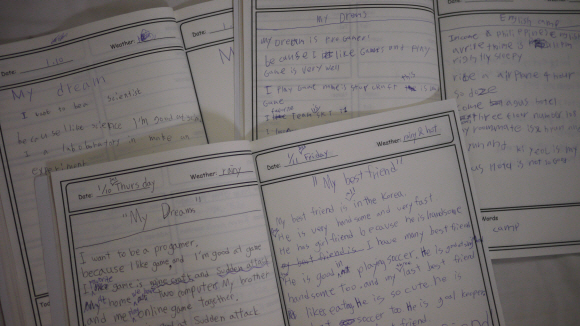

글씨는 삐뚤삐뚤해도 꿈은 크다. 올해 중학교 2학년에 올라가는 남학생들이 장래희망을 적는 영어 과제에 컴퓨터 프로그래머와 과학자가 되고 싶다고 적었다.

배경헌 기자 baenim@seoul.co.kr

배경헌 기자 baenim@seoul.co.kr

배경헌 기자 baenim@seoul.co.kr

학생들이 필리핀 세부 마리바고 해변가에서 스노클링을 즐기고 있다.

배경헌 기자 baenim@seoul.co.kr

배경헌 기자 baenim@seoul.co.kr

윤수는 서울신문이 주최하고 러시앤캐시와 아프로 에프지 장학 재단이 협찬한 ‘꿈나눔 해외캠프’ 참가자 76명 중 한 명이다. 교육 소외계층의 청소년들에게 양질의 교육 기회를 제공하기 위해 서울시내 25개 구의 협조로 차상위계층 및 기초생활수급 가정의 초등학생 36명과 중학생 40명을 선발했다. 지난 8일 필리핀 세부의 리젠트 퍼시픽 국제학교를 가서 3주간 어학 연수를 받았다. 기자는 지난 10일부터 나흘간 캠프에 동행했다.

교육 기회가 충분히 주어지지 않은 까닭에 대부분의 아이들은 윤수와 사정이 비슷하다. 수업 첫날인 지난 10일 필리핀 교사와 1대1 수업을 앞둔 수진(15·여)이는 “영어 사전도 깜빡하고 놓고 왔는데… 아무 말도 못하겠다”며 교실 앞에서 울먹였다. 영어 울렁증이 있다는 미주(13·여)는 청심환까지 먹고도 “도저히 못하겠다”면서 한국인 지도교사 곁을 떠나지 않았다. 낯을 많이 가리는 은비(14·여)도 도착 직후 “집에 가고 싶다”며 펑펑 울었다.

학원 보내기도 빠듯한 저소득층 가정에서 해외 어학연수는 언감생심일 수밖에 없다. ‘있는 집’에서 수업료 680만원에 항공료 300만원가량을 합쳐 1000만원에 육박하는 4주짜리 미국 어학연수를 보내는 것과는 비교조차 하기 어렵다. 상대적으로 비용이 저렴한 필리핀 어학연수도 통상 수업료 320만원 등을 포함해 4주 과정이 400만원에 이른다. 필리핀 현지 코디네이터를 맡은 유학닷컴의 김윤정(35·여)씨는 “고소득층 자녀들은 영어를 잘하다 보니 방학 때는 어학 연수 대신 미국 청소년들이 가는 국립공원 자연캠프 등에 참여하기도 한다”면서 “아이비리그 진학을 염두에 두고 명문 보딩스쿨(기숙사가 있는 학교)을 알아보는 경우도 많다”고 전했다.

사정이 이렇다 보니 하루 9시간 넘게 이어지는 영어 수업은 아이들에게 벅차다. 5시간의 1대1 수업과 1시간의 1대4 그룹 수업, 1시간의 국제학교 수업 청강, 2시간의 방과후 수업이 끝나면 아이들은 녹초가 된다. 말문까지 막혀 막막함은 더했다. 지난 10일 첫 방과후 수업에서 필리핀 교사가 25명씩 짝지어진 학생들에게 간단한 자기 소개를 부탁했지만 이름과 나이를 말하는 데도 쭈뼛거리기 일쑤. 교사가 설명한 단어로 만들어 보는 문장도 단순하기 그지없다. 이날 수업에서 배운 단어는 famous(유명한)와 lonely(외로운) 등 5개. 찬미(12·여)는 고심 끝에 공책에 이렇게 적어넣는다. “I am famous. I am lonely.”

올해 만으로 열여섯 살이 되는 연주와 세희, 혜미, 수정이는 단짝이다. 두 방에 따로 머물고 있지만 밤이면 규정을 어기고 몰래 한 방에 모여 늦게까지 수다를 떨다 잠든다. 영어에 대한 생각을 묻자 이구동성으로 “싫다”는 대답이 돌아온다. “잘하지 않는데 어떻게 좋아할 수 있느냐”는 것이다. “영어로 말해야 하는 직업을 갖지 않는 이상 꼭 잘할 필요는 없다”는 혜미를 빼면 세 사람은 영어를 “하기는 싫지만 대학에 가기 위해 필수적인 것”이라고 생각한다.

넷은 어려운 가정 환경에는 익숙해졌다. 혜미가 “초등학교 4학년쯤이었나 주변에 이혼이 유행할 때가 있었는데 그때 부모님이 이혼했다”고 말하자 나머지 세 명이 “우리 부모님도 그때 이혼했다”며 키득거린다. 수정이가 “누가 물어보면 아빠가 해외 갔다고 할지 죽었다고 할지 고민”이라고 덧붙이자 다들 ‘빵’ 터진다.

아이들은 “의지와는 상관없이 억지로 왔다”고 투덜대지만 한 글자라도 더 가르치려는 부모들의 마음은 소득에 상관없이 같다. 유학닷컴의 윤지영(41·여) 팀장은 “형편이 어려운 아이들이 필리핀에 영어를 ‘처음’ 익히러 오는 반면 잘사는 집 아이들은 미국에 본토 유학을 다녀온 뒤 영어를 ‘잊지 않기 위해’ 필리핀에 온다는 차이가 있다”면서도 “공항에서 아이들을 배웅하는 엄마들의 표정만은 똑같다”고 말했다. 지난해 8월 현대경제연구원이 내놓은 ‘국내 가구의 교육비 지출 구조 분석’을 보면 교육 빈곤층은 소비 지출의 28.5%를 교육비로 써 전체 가구당 평균 자녀 교육비 비중이 18.1%를 웃돌았다. 가난의 고리를 끊어 내려는 저소득층의 열망이 강하다는 방증이다.

아이들은 여린 마음 한편으로 매정한 경쟁의 논리를 체득하고 있다. 서울 강남구 일원동의 한 임대아파트에 살면서 도곡동 숙명여중에 다니는 연주는 “반에 유학 다녀온 아이들도 많고 다들 잘살아서 가난한 내가 ‘밑밥 깔아주는 것’ 같다”면서 “부모의 경제력 차이가 아이들 공부 실력의 차이”라고 말했다. 세희도 “결혼을 하려고 해도 어느 정도 급이 맞는 사람과 하더라”면서 “성적도 경제력도 1등 아니면 쳐다보지도 않는 세상”이라고 거들었다. 연주는 이런 말도 덧붙인다.

“국회의원 선거 때 벽에 붙은 포스터에 뭐가 많이 적혀 있길래 뭔가 하고 봤거든요. 전 당연히 공약일 거라고 생각했는데…전부 다 학력이었어요. ‘아 이게 대한민국인가’ 싶더라고요.”

주말은 일주일간 빡빡한 영어 수업을 받은 아이들이 가장 기다리는 시간이다. 지난 12일에는 숙소에서 차로 20분 거리에 있는 마리바고 해변으로 가 호핑 투어(배를 타고 얕은 바다로 나가 스노클링 등을 즐기는 여행 프로그램)를 했다. 30분쯤 배를 타고 투명한 바다에 뛰어들어 자맥질을 한다. 수영을 못하는 진수(12)가 망설이자 선영(13·여)이가 “괜찮아 구명 조끼를 믿어!”라고 소리친다.

다음 날에는 세부에서 몇 안 되는 대형 쇼핑몰에 가 영어로 상품 구매 연습을 한다. 필리핀 교사를 따라 한참을 돌아다니면서 녹초가 된 성한(13)이는 해외 여행이 처음이다. 집에는 그 흔한 컴퓨터 한 대도 없다. 점심으로 맥도날드 빅맥 세트를 먹던 성한이는 “엄마는 아프고 아빠는 논다”고 말했다. 원래 계획대로라면 지역 공부방에 있어야 하지만 필리핀에 왔다. 성한이는 “필리핀에 오느라 비행기를 처음 타 봐서 신기했다”고 덧붙인다.

하지만 대부분의 아이들은 필리핀을 “더럽고 가난하다”고 생각한다. 해외 여행이 생소한 저소득층 자녀라고 해서 반가워할 것이라는 예상은 어그러진다. 지난해 7월 기준으로 필리핀의 빅맥 지수는 2.80달러, 우리나라의 빅맥지수는 3.21달러다. 빅맥의 포만감은 공평하지만 경제력은 공평하지 않은 게 세상의 이치다.

영우(14)는 노력의 대가만은 공평하다고 항변하는 아이다. 올해 중학교 2학년인 영우는 최근 한 대기업 오너의 아들이 입학해 논란이 된 한 국제중학교에 사회적 배려 대상자 전형으로 들어갔다. 대학에서 간간이 미화원으로 일하는 어머니의 소득은 월 30만원을 넘기지 않는다. 하지만 부잣집 아이들을 제치고 지난해 기말고사에서 영어 100점을 받았다. 미국인 소설가 로이스 로리가 쓴 ‘별을 헤아리며’를 원어로 읽을 정도의 실력파지만 별다른 자랑은 하지 않는다. 영우는 친구들과 국제학교 잔디밭에서 한참을 뛰어 놀다 달려와 묻는다.

“선생님, 더 놀아도 돼요?”

글 사진 세부 배경헌 기자

baenim@seoul.co.kr

2013-01-31 8면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지