[⑤ 죽음을 분석하다] 김진규씨 사례로 본 사회·심리적 부검

죽은 자는 말이 없다. 그렇기에 고인의 진의(眞意)가 무엇이었는지 밝히는 일은 쉽지 않다. 서울신문은 그동안 ‘간병 살인’ 당사자를 만나 벼랑 끝에 서야만 했던 사연을 들었다. 하지만 희생자나 이미 고인이 된 가해자로부터는 이야기를 들을 길이 없었다. 유일한 방법은 살아남은 이들이 시간을 되돌려보는 사회·심리적 부검이다. 고인이 생전 남긴 글이나 지인과의 면담 자료를 수집해 과학적으로 규명하는 작업이다. 이번 회에선 죽은 이들의 목소리에 귀 기울여 보기로 했다. 전문가들의 도움을 받아 ‘간병 살인’ 희생자와 가해자, 간병에 지쳐 환자를 둔 채 스스로 목숨을 끊인 가족 등 모두 4명의 마음을 들여다본다.

박지환 기자 popocar@seoul.co.kr

5년간 중풍에 시달리던 장옥분(가명)씨는 지난 2월 아들에게 수면제를 달라고 부탁했다. 삶을 마감하고픈 어미의 마지막 부탁이었다. 장씨와 비슷한 심정으로 어떤 이는 오늘도 서울 마포대교를 찾는다. 심리부검 전문가 박지영 상지대 사회복지학과 교수와 함께 유추한 장씨의 심정을 서울 마포대교 난간에 적힌 자살예방 문구로 표현해 봤다.

박지환 기자 popocar@seoul.co.kr

박지환 기자 popocar@seoul.co.kr

●남편과 큰아들의 죽음…의지할 수 있는 가족은 작은아들뿐

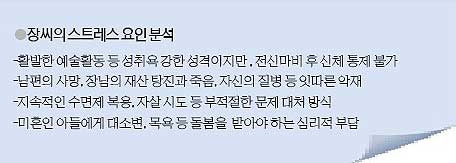

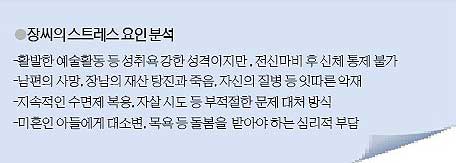

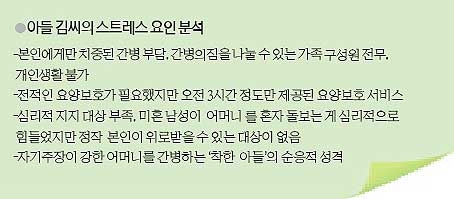

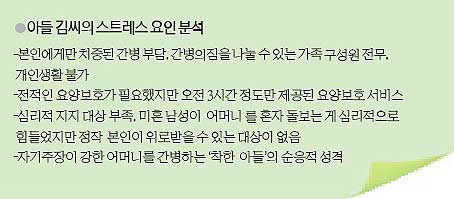

국악학원 조교였던 장씨는 1960년대 학원 수강생이던 남편과 만나 아들 둘을 낳았다. 국악 집안에서 태어난 장씨는 판소리에 소질을 보였다. 일본을 오가며 공연을 했고, 돈도 많이 벌었다. 남편은 외항선을 탔는데, 가족은 한때 서울 광진구에 있는 빌딩을 매입할 정도로 여유가 있었다. 가난은 도둑처럼 찾아왔다. 큰아들의 낭비벽과 거듭된 사업실패가 문제였다. 몇 년 사이 재산은 거덜났다. 불행의 서막이었을까. 10년 전쯤 남편은 심장마비로 갑작스럽게 사망했고 큰아들도 2015년 지병으로 사망했다. 불면에 시달렸던 장씨는 40대부터 수면제를 달고 살았다. 가정의 불화 탓인지 장씨는 거의 일본에서 생활했다. 생활이 힘들어 수면제를 먹고 자살 시도를 하기도 했다. 병까지 얻었다. 2008년부터 류머티즘 관절염으로 고생하다가 2013년 7월 중풍으로 쓰러졌다. 병세는 악화해 걸음도 제대로 걸을 수 없었다. 작은아들은 한국으로 돌아올 것을 권유했고, 이때부터 경기 수원에서 중장비 관련 일을 하던 작은아들과 함께 살았다. 작은아들은 하던 일을 그만두고 장씨를 돌봤다.

장씨는 깐깐했다. 손조차 움직이기 어려웠지만, 정신만큼은 또렷했다. 남이 해 온 음식도 꼭 아들의 손을 거쳐야 먹었다. 주문이나 지시도 많았다. 아들은 그런 엄마를 위해 무던히 애썼다. 까다로운 입맛을 고려해 인터넷으로 일본 카레를 사서 손수 만들어 내왔다. 목욕 도우미가 일주일에 두 차례 왔지만, 아들은 깔끔한 엄마를 위해 다시 꼼꼼히 씻겨 줬다. 장씨는 식사 도중 대변이 나오는 줄도 몰랐다. 작은아들은 엄마가 무안하지 않게 농담을 섞어 가며 대변을 치웠다. ‘독박 간병’ 4년차 때 친척들은 작은아들의 스트레스를 걱정했다. 결국 친척들의 권유로 장씨는 2016년 요양병원에 입원했다. 그러나 어느 하나 작은아들이 해 주는 것만 못했다. 식사도 거부하고 아들을 찾았고, 장씨는 일주일도 안 돼 퇴원했다.

경제적으로도 어려울 수밖에 없었다. 작은아들의 유일한 수입은 소액의 주식뿐이었다. 어머니의 기초생활수급과 주변 친척들이 10만~20만원씩 챙겨 주는 돈을 합치면 월수입은 100만원이 조금 넘었다. 작은아들은 보증금 300만 원짜리 임대주택에 살면서 온종일 엄마를 돌봤다. 친구 만날 틈도 없었다. 주 5일 평일에 오전 9시부터 낮 12시까지 요양보호사가 집으로 왔지만, 시장을 보는 게 전부였다.

병세가 악화했다. 패혈증 증세로 임종 직전까지 갔다. 장씨가 수차례 죽음과 생의 문턱을 오가면서 아들은 장례식을 준비하기도 했다. 탄식과 안도의 시간이 반복했다. 장씨는 아들에게 자주 “내가 죽어야 네가 편하지”라는 말도 했다. 장씨의 수면제 의존도는 점점 더 심해졌다.

지난 2월 설날 연휴에 아들은 집에서 술을 많이 마셨다. 찾아오는 사람도 없고, 조카들도 연락이 안 되고 외로웠다. 설 연휴 마지막 날인 17일 집을 찾아온 외숙모를 붙잡고 울었다. 힘든 내색을 하지 않던 아들이었는데, 자신의 감정을 드러냈다.

장씨의 호흡곤란은 점점 더 심해졌다. 가래를 누군가 인위적으로 뽑아 줘야 했다. 같은 달 19일 장씨는 고통으로 잠을 이루지 못해 수면제를 찾았다. 아들은 “수면제를 먹고 돌아가시려고 그러세요”라고 물었고, 장씨는 고개를 끄덕였다. 아들은 “어머니, 그냥 나랑 같이 죽읍시다. 나도 힘들어서 안 되겠어”라면서 수면제 40알을 건넸다. 아들도 목을 매고 자살을 시도했지만, 두려움 때문인지 실패했다. 다음날 술에서 깬 아들은 엄마의 죽음을 확인하고 요양보호사에게 이 사실을 알렸다.

신융아 기자 yashin@seoul.co.kr

2018-09-07 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지