“뉴욕에선 많은 일이 벌어지지만 어느 것도 내게 영향을 주지 않아”

ⓒJake Belcher Photography / 문학동네 제공

오테사 모시페그

ⓒJake Belcher Photography / 문학동네 제공

ⓒJake Belcher Photography / 문학동네 제공

일 년간 잠을 자기로 결심했다. 정신과에서 수면제를 비롯한 온갖 신경안정제를 처방받고 최소한의 생명 유지 활동만을 하면서.

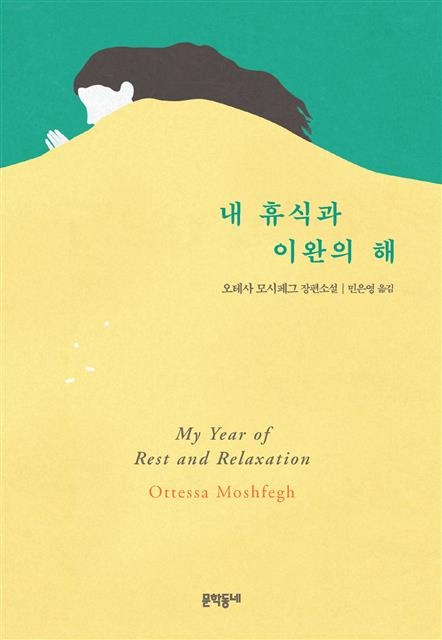

‘내 휴식과 이완의 해’는 개성과 문학성을 동시에 인정받는 영미 문학의 유망주 오테사 모시페그의 장편소설이다. 전작 ‘아일린’(2015)에서 자기혐오로 뭉친 24세 여성의 젊은 날을 그린 모시페그는 이번에도 비슷한 또래의 여성을 등장시킨다. 주인공은 사망한 부모의 유산을 상속받아 말 그대로 가만히 앉아 있어도 돈을 버는 26세 뉴요커다. 명문대에서 미술사학을 전공해 유명 갤러리에서 일하며, 뭇 사람들의 시선을 끄는 외모를 가졌지만 주인공은 절대 행복하지 않다. 일터에서도 틈틈이 낮잠을 즐기다 근무 태만으로 해고된 주인공은 일 년간 사흘에 한 번씩 깨어나는 ‘내 휴식과 이완의 해’를 꿈꾼다.

여기까지는 ‘금수저의 일탈’ 정도로밖에는 안 보인다. 그러나 일견 비틀리고 엉뚱한 캐릭터를 이해하도록 하는 게 모시페그의 힘이다. 술과 약에 취해 살다가 죽은 주인공의 엄마와 그런 엄마 옆에서 존재감 없이 살다가 암으로 죽은 아빠는 각자 자신의 문제에 사로잡혀 자식에게 사랑을 주지 못한 부모였다. 겉으로는 멀쩡한 금융맨인 전 남자친구는 연애 관계에서는 불쾌하고 일방적인 성행위만 요구한다. 유일한 친구 리바는 폭식증에 시달리고 가짜 명품으로 치장하며 주류사회 진입에만 관심을 둔다. 처참한 주변 인물들의 사정과 함께 자기 비하와 타인에 대한 혐오로 똘똘 뭉친 주인공. 마지막으로 이 대목에서는 적이 공감하게 된다. ‘뉴욕시에서는 많은 일이 벌어지고 있었지만 그중 어느 것도 내게 영향을 미치지 않았다. 이것이 잠의 멋진 점이었다.’(14쪽)

그러던 어느 날 잠에서 깨어 보니 약병이 모조리 사라졌다. 약을 가져간 사람은 이따금씩 집에 들르는 리바임이 틀림없다. 리바에게 절규에 가까운 음성메시지를 남긴다. “오늘밤까지 내 빌어먹을 물건들을 약장에 되돌려놓지 않으면 우린 끝장이야. (중략) 사랑하는 사람을 죽이는 일이 최악의 자멸적 행동이라는 건 잘 알 거야.”(295~296쪽)

잠으로만 꼬박 한 해를 보낸 주인공이 눈을 뜬 날은 2001년 6월 1일이었고, 그로부터 세 달 후 세계무역센터가 붕괴한다. 그는 비디오 영상으로 쌍둥이빌딩의 북쪽 건물 78층에서 뛰어내리는 여자를 보며 경외감에 사로잡힌다. 온전히 눈을 뜬 채 죽음으로 직진하는 여자와 있는 힘껏 눈을 감은 채 그 길을 가려고 했던 그의 인생이 상반되기 때문이다. 뛰어내리는 여자의 영상이 그에게 어떤 영감을 주었는지는 몰라도 ‘휴식과 이완의 해’가 끝난 것만은 자명해 보이는 엔딩이다. 피식피식 웃게 되는 블랙코미디 속 묵직한 주제 의식이 빛을 발한다.

이슬기 기자 seulgi@seoul.co.kr

2020-03-27 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지