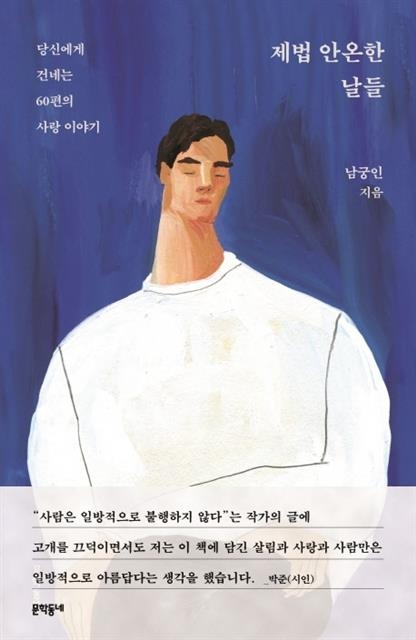

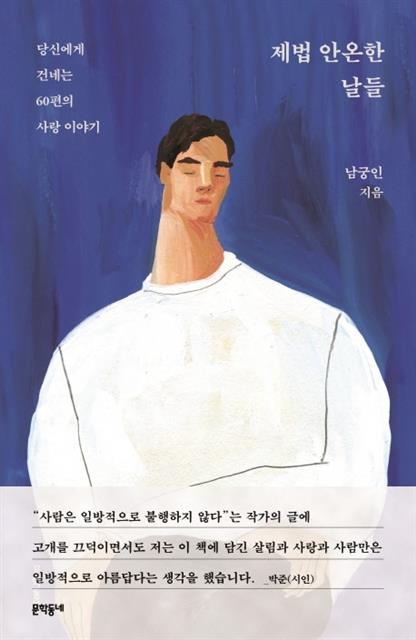

‘당신에게 건네는 60편의 사랑 이야기’라는 부제가 달린, 응급전문의 남궁인의 다섯 번째 산문집이다. 전작들에서 응급실의 생생한 모습을 주로 전했다면, 이번 책에서 그는 안온한 일상으로 한 발짝 물러났다. 생과 사의 갈림길에서 매번 인간의 운명을 지켜봐야 했던 그에게, 모든 것은 결국 사랑이었단다. 살아 있는 순간, 소중한 것을 잃어버린 순간, 인간의 고통과 그럼에도 끝내 찾아오는 기적 같은 회복을 매순간 지켜보던 그의 충실한 ‘사랑담’ 60편이다.

그가 일터에서 목격한 사랑은 의사들의 눈시울마저 젖게 할 만큼 절절했다. 평생을 해로한 할아버지가 갑작스레 아내를 떠나보낸 후 마지막으로 아내의 손을 꼭 잡고 하는 고백, 가족보다 더 끈끈하게 지내던 환경미화원이 동료의 죽음 앞에서 오열하는 대목, 화재 현장에서 아이를 지키기 위해 맨몸으로 버틴 아버지의 이야기는 잊고 있던 사랑의 소중함을 보여 준다.

‘가난’, ‘세균’, ‘열사병’ 같은 글에서는 의사의 시선으로 간파한 세상의 부조리가 보인다. 현대 의학이 발달했다고 해서 인간의 마음까지 과학적으로, 합리적인 방식으로 작동하지는 않는다. 불안과 공포가 사람들을 잠식하면, 비이성적인 분노와 손가락질이 엉뚱한 방향을 가리키기도 한다. ‘세균’은 장티푸스 무증상 보균자로, 반평생을 섬에 고립돼 살아야 했던 ‘장티푸스 메리’의 비극을 일깨운다.

“현대 의학이 완벽해 보이지만, 실은 1900년대에도 의학은 ‘현대 의학’이었다. 지금의 우리도 완벽하지 않을 것이다. 여전히 비합리적 공포감과 손가락질과 편견의 프레임이 남아 있고 누군가를 지탄하는 일이 더욱 손쉬워진 세계에서, 악의 없이 불행했던 장티푸스 메리의 비극을 우리는 기억해야 한다.”(224쪽)

책에는 조금 가벼운 마음으로 읽을 수 있는 자기 자신의 얘기도 있다. 의사도 병원에 가는 게 두렵다는 솔직한 고백부터, 연인과 함께 술집 골목을 도장깨기하던 시절의 객기까지. 유난히 아프던 발가락 마취의 기억을 떠올리며 환자에게 “이거 진짜 완전히 너무 아픈 겁니다. 아휴, 꼭 잘 참아 주세요”(122쪽) 하는 대목은 날카로운 의사의 인간적 면모를 느끼게 한다.

‘제법 안온한 날들’이 맞는지 계속 되묻게 되는 요즘이다. 코로나19가 들끓은 이후 정부가 권고한 ‘사회적 거리 두기’가 ‘마음의 거리 두기’로까지 이어지지 않을지 걱정하게 되는 요즘, 안온한 날들을 위한 사랑에는 어떤 것들이 있을까, 되짚게 하는 책이다.

이슬기 기자 seulgi@seoul.co.kr

2020-03-06 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지