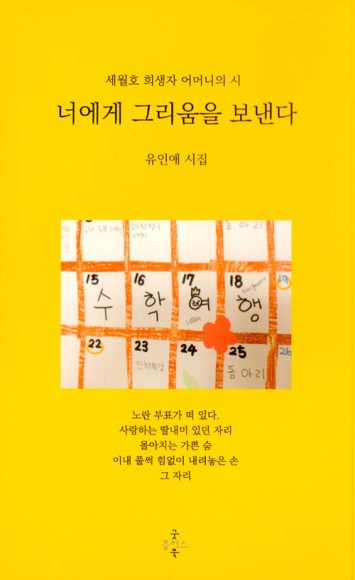

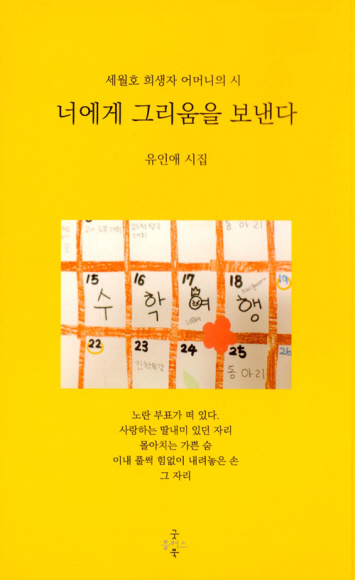

세월호 희생자 이혜경양 어머니 유인애씨 시집 발간

엄마의 꿈은 작고 고요했다. 딸 둘을 키워 내면 시골집에 책을 가득 들여놓고 읽으며 책 한 권을 세상에 남기는 것. 엄마 꿈의 절반은 이뤄졌다. 시집 한 권을 펴내면서다. 하지만 그 자리에 들어찬 것은 기쁨도 뿌듯함도 아니다. 두려움이고 죄책감이다.

최해국 선임기자 seaworld@seoul.co.kr

지난 22일 오후 경기 안산시 단원구 세월호 합동분향소에서 만난 유인애씨는 “혜경이가 시집을 보면 말갛게 웃으며 ‘엄마, 잘했어’ 할 것 같다”면서도 “아이에 대해 쓰는 것도 나 위로받자고 하는 것 같아 미안하다”고 했다.

최해국 선임기자 seaworld@seoul.co.kr

최해국 선임기자 seaworld@seoul.co.kr

“나는 문학은 잘 몰라요. 여느 시인, 소설가분들이라면 문장의 깊이나 아름다움을 고민하며 쓰셨겠죠. 저는 그저 아이를 그리는 마음으로 썼어요. 한 글자 쓸 때마다 혜경이를 다시 한번 기억하게 되고 사랑하게 되니까요. 아이를 오롯이 만날 수 있는 순간은 쓰는 순간밖에 없는 것 같더라고요.”

20년 넘게 집안 살림과 육아, 직장 생활을 이어 온 혜경이 엄마가 시를 쓴 건 세월호 참사 수개월 뒤였다. ‘차라리 아이 곁으로 갔으면’ 하는 절망으로 불면의 밤을 보내던 그에게 여동생이 말했다. “언니, 잊지 못하는 사랑을 글로 써 봐. 치유가 될 것 같아.”

세월호 희생자 이혜경양

“시는 덕지덕지 이야기를 덧붙이지 않고 마음을 가장 도드라지게 압축해 표현할 수 있어서 좋았어요. 한 번도 써 본 적 없지만 진심으로 밀고 나갈 수 있었고요. 동생 말대로 고통이 덜어지지는 않았어요. 시 쓰는 과정이 계단을 오르내리는 것처럼 눈으로 가늠할 수 있는 게 아니잖아요. 쓰면서 아이 생각에 울고, 울고 나면 마음이 가라앉지만 돌아서면 늘 그 자리죠. 아직도 혼자 있는 순간이면 마음은 늘 그날로 가요. 가서 수십 번이고 아이를 구해 오는 상상을 해요.”

‘넌 멍에와 굴레를 벗어나면 안 돼./칭칭 동여매어 할퀴고 쑤시고 처박혀야 돼./아픔, 고통, 학대, 그 무엇이든/고스란히 소리 없이 받아야 돼./(중략)//걱정 마./내 새끼 그리워하며 내 몸을 쥐어짜는/나날의 굴레를 풀지는 못하니까./마음에 한줌씩 덕지덕지 씌워주렴./그래야 내 몸이/미안하고 죄스러움을 조금은 씻을 것 같으니.’(나에게)

책을 펴내는 게 꿈이었던 엄마는 시집을 낸 것조차 죄스럽다고 했다. “시집을 통해 아이를 한 번 더 되돌아보는 게 아이에게 유일하게 해 줄 수 있는 것이라 생각했어요. 하지만 세월호 참사를 안 좋게 보는 분도 많으시잖아요. 그래서 책을 보고 ‘아이를 상업화한 게 아니냐’는 소리를 듣지나 않을까 심란하고 두려워요. 그저 부모님들이 ‘이게 다 내 마음’이라고 읽어 주셨으면 좋겠어요.”

정서린 기자 rin@seoul.co.kr

2017-08-25 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지