세상 홀린 ‘예술 위조범’ 머릿속엔 자신 퇴짜 놓은 미술계에 대한 ‘복수심’

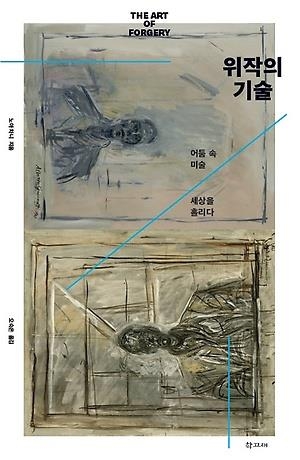

위작의 기술/노아 차니 지음/오숙은 옮김/학고재/352쪽/2만 2000원

스페인 마드리드 프라도 미술관이 소장하고 있는 반다이크의 1618~1620년 작 ‘가시관을 쓰심’. 학고재 재공

영국의 미술품 위조꾼 에릭 헵번은 ‘가시관을 쓰심’ 드로잉 위작(사진)을 만들어 냈다. 영국 박물관은 반다이크의 진작이라 믿으며 이 작품을 구입했다가 망신을 샀다. 학고재 재공

미술품 위조꾼들을 겨냥한 이 선전포고가 등장한 건 500여년 전 유럽에서다. 주인공은 ‘독일 미술의 아버지’로 불리는 알브레히트 뒤러(1471~1528). 중세 말과 르네상스 전환기에 활약한 그의 판화는 유럽 전역에서 인기를 끌었지만 들끓는 복제품, 모사품들에 시달려야 했다. 참다못한 뒤러는 위조꾼 라이몬디와 이를 찍어 판 달 예수스 출판사를 상대로 베네치아에서 소송을 제기했다. 최초의 미술품 지적재산권 소송 사건이었다. 하지만 “복제품이 나올 만큼 인정받았다는 데 자부심을 가져야 한다”는 판결은 뒤러의 분노에 기름을 부었다. 시대의 천재 화가가 베네치아를 떠난 이유였다.

이 ‘세기의 소송’에는 예술품 위조를 바라보는 복잡다단한 시각들이 얽혀 있다. 대표적인 게 미술품 위조범들의 주요 동기가 돈이라는 것이다. 정말 그럴까. ‘아니’라는 게 저자의 결론이다. 위조꾼들이 위대한 걸작을 베끼는 데는 경제적인 이유보다 다른 충동들이 우선한다. 천재의 걸작을 베끼면서 자신도 대등한 위치임을 과시하려는 ‘천재성’, 자신을 퇴짜 놓은 미술계의 코를 납작하게 해 주기 위한 ‘복수심’, 자신의 실력을 인정받고 대중에게 인기까지 끌려는 ‘명성’에의 욕구 등이다. 르네상스 거장인 미켈란젤로도 고대 로마 석상을 모사하던 위조꾼으로 경력을 시작해 추기경까지 속였다. 천재성과 범죄성을 가르는 선이 얼마나 흐릿한지 보여 주는 사례다.

영국 화가 에릭 헵번은 자신의 작품을 헐값에 사들여 수천 파운드에 판 런던 유명 갤러리 콜나기에 복수하기 위해 위조의 길로 들어섰다. 특히 거장들의 회화 밑그림으로 보일 만한 위작 드로잉이 그의 장기였다. 영국 박물관은 그의 그림을 반다이크의 진작으로 알고 사 가기도 했고 학자들의 반다이크 연구에 포함돼 미술사를 왜곡시켰다. 세기의 위조꾼은 1996년 로마에서 살해되며 끔찍한 종말을 맞았다.

영국 화가 톰 키팅은 미술품 복원가에서 위조꾼, 텔레비전 방송 명사로 위조가 발각된 이후에도 인생 역전에 성공한 드문 인물이다. 전문가들을 골탕 먹이려 17세기 회화에 20세기 물건을 그려 넣는 등 미묘한 단서를 위작에 집어넣어 온 그는 자신이 그린 위작 2000여점(화가 100여명)이 시장에 유통되고 있다고 폭로했다. “화가들을 희생시켜 배를 불린 미술판에 저항하기 위해서”라며 위작 목록도 만들지 않았다.

위작이 기승을 부릴 수 있었던 배경에는 고대부터 1900년까지 작품의 진위와 작가를 판별하는 데 국제적인 기준 없이 전문가와 감정가에 의존해 온 미술계의 오랜 관행도 있다. 사라진 걸작을 갈망하는 미술계의 탐욕이 ‘위작의 성공’을 부추기기도 한다. 진작 확인에 기득권을 쥐고 있는 수집가, 학계, 기관 등은 자신들의 이해관계 때문에 고의적으로 오류를 불러오는 주범이 되기도 한다.

미국 로스앤젤레스의 장 폴 게티 미술관이 대표적인 예다. 게티 미술관은 빠른 시간에 소장품을 세계적인 수준으로 끌어올리기 위해 꼼꼼한 검증 없이 작품을 대거 사들여 위작 논란에 수차례 휘말렸다. 1993년 게티 미술관의 유럽 드로잉 큐레이터로 발령을 앞둔 니컬러스 터너는 라파엘로의 ‘티비아를 든 여인’ 등 옛 거장들의 드로잉을 살피다 위작 여섯 점을 찾아냈다. 지금까지 에릭 헵번의 위작으로 의심받고 있다. 게티 미술관은 위작 검증을 하지 않는 쪽을 택했다. 실수를 인정하면 미술관이 무지해 헛돈을 썼다는 불명예를 얻게 되니 차라리 진실을 봉인한 것이다.

미술품 위작은 누군가의 생명을 위협하는 것도 아니고 소유주와 일부 기관에만 피해를 주기 때문에 ‘중범죄’로 인식되는 경우가 드물다. 더구나 대중은 위조꾼들을 부자들을 보기 좋게 골려 준 ‘로빈 후드’로 떠받드는 이상심리도 보인다. 하지만 한번 위작으로 오염된 미술사는 되돌리기가 힘들다. 이 때문에 미술계에서 위작을 진작으로 판정하는 건 과거를 왜곡하는 중대한 죄악이라고 저자는 비판한다.

20세기 들어 과학수사, 작품에 대한 기록 출처 조사가 발달하면서 위작이 진작 행세를 하기는 힘들어졌다. 그러나 ‘함정’은 여전하다. 위조꾼들은 자신이 만든 위작이 어떤 검사를 받을지쯤은 이미 알고 있다. 따라서 목적에 맞게 연대와 증거를 조작하는 등 과학 검증을 무력화할 방법을 언제든지 만들어 낼 수 있다.

이에 저자는 두 가지 대안이 절실하다고 제안한다. 첫째는 경매 회사, 갤러리, 중개상 등 전문기관이나 전문가에게만 전적으로 의존하려는 태도를 버려야 한다는 것이다. 두 번째는 작품의 판매와 아무 이해관계가 없는 전문 출처조사원 제도가 마련돼야 한다는 것이다.

정서린 기자 rin@seoul.co.kr

2017-02-18 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지