황현산 교수, 아폴리네르 ‘동물시집’ 번역… 4 ~ 6행 짧은 글 30편… 판화 30점 감상도 감칠맛

‘벼룩도, 친구도, 애인마저도,/우릴 사랑하는 것들은 어찌 그리 잔인한가!/우리네 모든 피는 그들을 위해 흐르지./사랑받는다는 인간은 불행하지.’(벼룩)

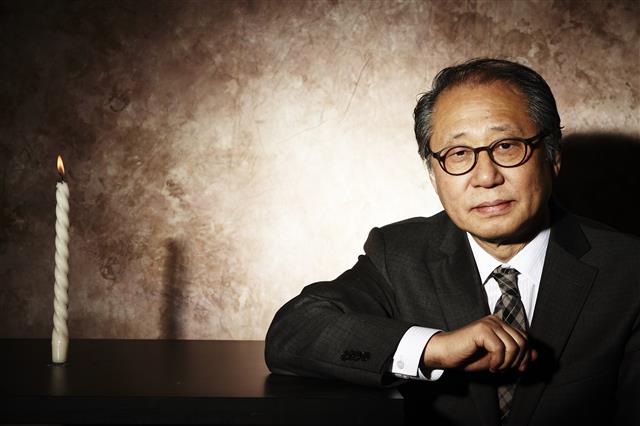

황현산 고려대 불문학과 명예교수

짧으면 네 행, 길어도 여섯 행인 동물시에 인간사의 진리와 비밀이 이렇게 얼굴을 내민다. 아폴리네르 연구로 박사 학위를 받은 황 교수가 우리말로 옮긴 ‘동물시집-오르페우스 행렬’(난다)이다. 아폴리네르의 동물시 30편과 프랑스 판화가 라울 뒤퓌의 목판화 30점이 짝을 이룬 시집은 1911년 프랑스에서 출간됐다. 동물시 전체가 묶여 국내에 소개된 건 이번이 처음이다.

‘하늘을 향해 먹물을 내던지고,/제가 사랑하는 것의 피를 빨고/그게 맛있음을 알아가는,/이 몰인정한 괴물, 그게 나로다.’(낙지)

‘돌고래들아, 너희는 바다에서 놀건만,/날이면 날마다 파도는 쓰고 짜지./어쩌다, 내 기쁨이 터져나올 날도 있을까?/인생은 여전히 잔혹하구나’(돌고래)

황 교수는 “예술의 속성을 가볍게 우의하는 시집이지만 또한 죽음의 시집이다. 이 죽음을 통해 이 세상은 다른 세상으로 연결되고, 농담이 지혜로운 예언이 되고, 시는 또 하나의 깊이를 얻는다”고 의미를 전했다.

시 속 주인공인 동물을 그리고 시에 관한 내용이나 풍경으로 액자를 두른 뒤퓌의 판화를 한 점 한 점 살피는 것도 시 읽기에 감칠맛을 더한다. 아폴리네르는 1910년 뒤퓌에게 시집의 삽화를 부탁하면서 “‘나는 경탄한다’가 내 좌우명”이라고 했다. 한 세기를 건너 시인이 우리에게 건네는 말도 그것일 것이다.

정서린 기자 rin@seoul.co.kr

2016-12-16 25면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지