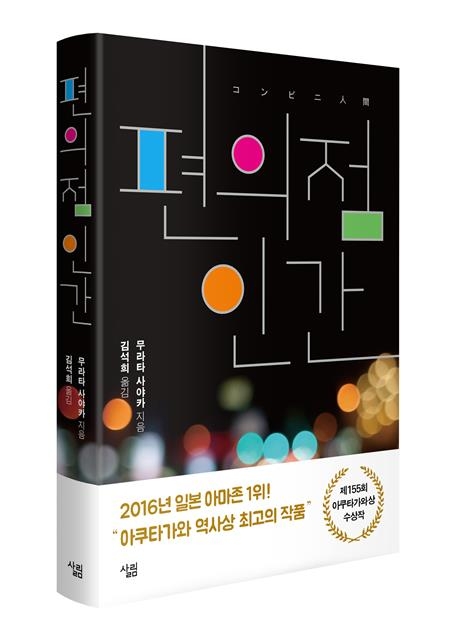

日서 석 달 새 40만부 팔린 ‘편의점 인간’…작가 무라타 역시 18년째 편의점 알바

당신도 알 것이다. 우리 사회가 얼마나 오지랖이 넓은지는. ‘흙발로 쳐들어와’ 꼬치꼬치 물어 대는 데 시달릴 대로 시달렸을 것이다. 결혼은 했는지, 무슨 일을 하는지, 애는 있는지…. 했다와 안 했다, 있다와 없다 사이에서 답을 고르기도 전에 또 다른 집중포화가 쏟아진다. 함부로 밀고 들어오는 참견 속에 ‘보통’과 ‘정상’, ‘상식’의 경계는 어느새 정해진다.

작가 무라타 사야카

세상의 잣대에서 ‘나’는 재빨리 제거돼야 할 ‘이물질’이다. 죽은 새를 보고 흐느끼는 또래와 달리 엄마에게 “이거 먹자”고 말하는 유년을, 싸움을 말린다고 반 친구의 머리에 삽을 내리치는 초등생 시절을 거쳐 ‘나’는 생존 법칙을 세웠다. ‘다른 사람 흉내를 내거나 누군가의 지시에 따르기만 하고, 스스로 움직이는 것은 그만두자’고.

이런 ‘나’에게 편의점은 ‘세계의 톱니바퀴’에 ‘정상 부품’이 되어 살아갈 수 있는 ‘빛의 상자’다. ‘그때 나는 비로소 세계의 부품이 될 수 있었다. 나는 ‘지금 내가 태어났다’고 생각했다. 세계의 정상적인 부품으로서의 내가 바로 이날 확실히 탄생한 것이다.’(27쪽)

보통 사람들의 상식과 보편적인 정서와 교감하지 못하는 ‘나’의 서술답게 ‘수족관 물고기가 인류의 생태를 관찰하는 시점으로’(일본 평론가 사이토 미나코) 쓰여진 소설은 오히려 ‘정상을 강요하는 사회의 비정상’을 도드라지게 한다. 일상의 장소인 편의점 안에서 벌어지는 사건과 인물 간의 관계, 동선과 풍경에 대한 치밀하고 선명한 묘사도 다른 소설과 결을 달리하는 매력이다. 일본에서 지난 8월 출간된 책은 지금까지 40여만부가 팔릴 정도로 일본 독자들의 열렬한 선택을 받았다.

그 중심에는 소설 속 인물과 닮은꼴인 작가가 있다. 소설을 쓴 무라타 사야카(37) 역시 올해 18년차 편의점 알바생이다. 요즘도 일주일에 사흘 편의점 직원으로 일하며 틈틈이 소설을 쓴다는 무라타는 아쿠타가와상 시상식 날에도 편의점에서 일을 하다 참석하는가 하면, 사인회도 편의점에서 열어 스스로 이야기의 주인공이 됐다.

“낯가림이 심해 완성된 인간관계 속에 도중에 끼어들어 갈 마음은 나지 않았다”는 그는 “내성적이고 무슨 일을 시켜도 서툴렀던 내가 알바를 통해 처음으로 세상에 녹아든 것 같은 기분이 들었다”고 했다. “소설 속 주인공과 나는 전혀 다르다”는 게 그의 변이다. 하지만 소설 속 대담하면서도 귀여운 저항이 독자들과 통한 건 ‘진상 손님’마저 호기심으로 품었던 작가의 사차원적 성정과 성실 때문이 아닐까.

정서린 기자 rin@seoul.co.kr

2016-11-02 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지