전문가가 보는 4차 산업혁명

지능과 정보기술(IT)이 융합된 4차 산업혁명의 물결이 거세다. 기계가 스스로 학습하는 ‘딥러닝’ 시대가 열리면서다. 생산 시스템의 ‘자동화’로 요약되는 3차 산업혁명과 달리 4차 산업혁명은 시공간을 초월하기 때문에 주춤할 시간조차 허용하지 않는다. ‘달리는 말’(4차 산업혁명)에 올라타든가 낙오되든가 둘 중 하나다. 4차 산업혁명은 “지금까지의 삶의 방식을 근본적으로 바꿀 기술혁명”으로 평가(클라우스 슈바프 세계경제포럼 회장)받지만 우려가 없는 건 아니다. 기계가 똑똑해지면서 생기는 각종 부작용을 염두에 두면서 생존을 위한 전략을 짜야 하는 시점이다.

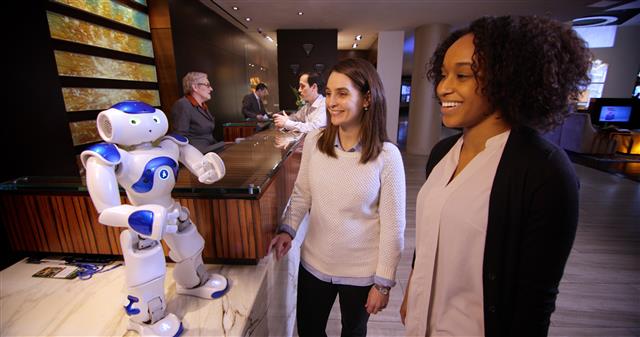

IBM 제공

미국 버지니아주에 위치한 힐튼 호텔의 로봇 ‘코니’는 IBM의 인공지능 ‘왓슨’ 기술이 적용돼 사람들이 호텔 정보, 주변 관광지, 식당 정보에 대해 물어보면 즉각 대답해 준다.

IBM 제공

IBM 제공

‘기술의 충격’ 저자로 유명한 케빈 켈리는 최근 펴낸 저서(the inevitable)에서 “인공지능(AI)이 전기처럼 일상 생활에 파고드는 상황을 맞게 될 것”이라고 단언했다. “이 메가트렌드는 거부할 수 없고, 18세기 산업혁명과 비교되지 않을 정도로 모든 것을 바꿔 놓을 것”이라고 덧붙였다.

‘제4차 산업혁명’ 저자인 하원규 한국전자통신연구원(ETRI) 박사는 “우리나라는 4차 산업혁명의 위기와 기회가 절묘하게 쌍곡선을 그리는 지점에 서 있다”면서 “2~3년 뒤에는 거대 물결에 올라타고 싶어도 기회가 주어지지 않을 것”이라며 정부 차원의 정교한 대응책 마련이 시급하다고 역설했다. 디지털 혁명인 4차 산업혁명은 전 지구적 차원의 생태계 구축에 방점이 찍혀 있기 때문에 주도권을 잃게 되면 영원히 ‘팔로’(추종자) 신세에서 벗어날 수 없다는 설명이다.

정민 현대경제연구원 연구위원은 “4차 산업혁명은 제조업, 서비스업 등 산업 전반의 구조적 변화인 만큼 기업들의 선제적 대비도 필요하다”고 주장했다. 이제는 ‘기술 추격’의 관점에서 발전 단계를 밟아가는 게 아니라 선도적 위치에서 관련 기술을 융합해야 살아남을 수 있다는 얘기다. 기계가 약 500만개의 일자리를 대체할 것이란 전망(세계경제포럼 보고서)도 있는 만큼 고용 전반에 대한 밑그림도 다시 짜야 한다는 지적(토머스 대븐포트 MIT 교수)도 있다. 기계 위에 올라탈 수 있는 전문성을 갖추거나 기계가 할 수 없는 영역에 집중하라는 제언이다.

김헌주 기자 dream@seoul.co.kr

2016-10-06 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지