일제는 어떻게 끊임없이 20세기 초 전쟁을 벌였을까

20세기 최악의 전쟁이라고 불리는 제2차 세계대전은 1945년 8월 일본이 나가사키와 히로시마에 핵 폭격을 받은 뒤에야 끝났다. 아시아 지역에 큰 상흔을 남긴 태평양전쟁을 벌이기 이전부터 일제는 끊임없이 전쟁을 벌여왔다. 전면전에 가까운 전쟁만 봐도 1894년 청일전쟁, 1904년 러일전쟁, 1914년 1차 세계대전, 1931년 만주사변, 1937년 중일전쟁, 1941년 태평양전쟁까지 거의 10년에 한 번꼴로 큰 규모의 전쟁을 일으켰다. 1890년 ‘대일본제국 헌법’ 시행으로 근대 정부의 형태를 갖춘 일본이 국력을 키우기 위해 선택한 것이 ‘전쟁’이었기 때문에 당연한 결과일지도 모른다.

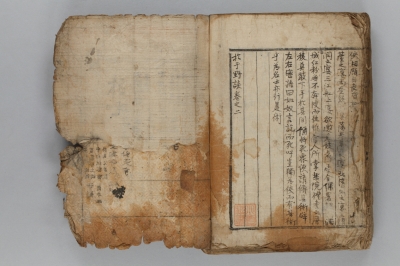

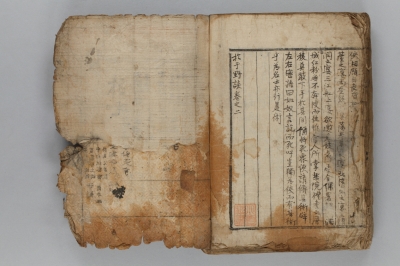

그런데 일본 교토대 동남아시아지역연구소 기시 도시히코 교수는 ‘제국 일본의 프로파간다’(타커스)라는 책에서 19세기 후반부터 20세기 중반까지 약 50년 동안 어떻게 일제는 쉼 없이 전쟁을 벌일 수 있었는지 그 이면을 분석했다. 기시 교수는 1890년부터 1945년까지 신문, 잡지, 포스터 등 다양한 시각 매체와 선전 보도에 등장하는 도화상(圖畵像)을 10년 단위로 분석해 일제가 자국민들에게 전쟁에 대해 어떤 방식으로 긍정적 이미지를 심어줬는지를 봤다.

일제가 벌인 사