뉴스1 자료사진

서동철 kt 감독이 지난 23일 경남 창원체육관을 찾아 벌인 LG와의 프로농구 정규리그 1라운드 도중 선수들을 독려하고 있다.

뉴스1 자료사진

뉴스1 자료사진

늘 그렇듯 서동철(49) kt 감독은 몸을 낮췄다. 최근 네 시즌 연속 우울했던 프로농구 kt의 가을이 봄처럼 따듯한 이유를 물었더니 젊은 선수들에게 공을 돌렸다.

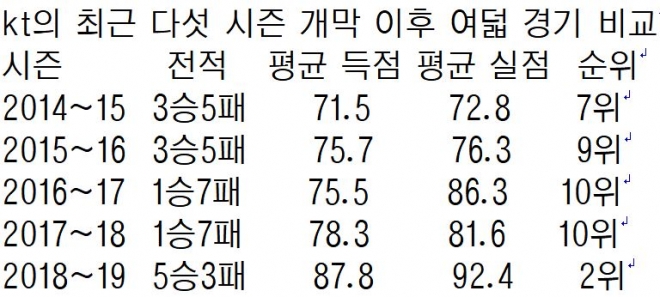

올 시즌 개막 초반 kt는 몰라보게 달라졌다. 시월의 마지막 밤에 지난 시즌 6전 전패 수모를 겪었던 오리온을 10점 차로 물리치며 3연승, 5승3패로 선두 현대모비스(7승1패)에 두 경기 뒤진 단독 2위가 됐다. 서 감독은 1일 서울신문과의 전화 인터뷰를 통해 “빠듯한 시즌 준비 기간에 고참들을 솎아내고 경험이 부족한 국내 선수들을 거들 수 있는 외국인 선수를 잘 뽑으려고 애를 썼다. 그 성과가 조금 나타난 것일 뿐이며 아직 부족한 게 많다”며 “내가 구상했던 것의 70~80% 정도일 뿐이다. 인사이드와 수비 등 더 나아져야 할 것들이 수두룩하다”고 말했다.

kt 구단의 김성종 과장은 “감독님이 젊은 선수들에게 동기 부여를 잘해주는 것 같다. 4쿼터 막판 힘없이 무너졌던 지난 시즌과 달리 감독님이 맥을 잘 짚어주니 선수들이 믿고 따르게 돼 선순환 효과가 일어난 것”이라고 말했다. 서 감독이 두 달 정도 미국과 유럽을 분주히 오가며 뽑은 마커스 랜드리와 두 경기 만에 과감하게 교체 영입한 데이비드 로건, 두 외국인이 의욕은 넘치지만 경기 운영이 미숙한 젊은 국내 선수들의 빈구멍을 메워주고 있다. 특히 랜드리는 경기나 훈련이 끝나도 통역과 함께 남아 젊은 선수들에게 ‘이런 게 내가 생각하는 농구인데 너희들은 어떠니’ 얘기하며 호흡을 맞춘다고 했다. 서 감독은 “김영환도 팀의 중심이지만 혼자 다하기 힘든 면이 있다. 랜드리가 잘 도와주고 나에게도 자신이 생각하는 농구에 대한 생각을 털어놓기도 한다. 그런 소통이 좋은 효과로 돌아오는 것 같다”고 말했다.

임병선 선임기자 bsnim@seoul.co.kr

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지