유족에게 맡겨 사회적 비용↑

사진=pixabay

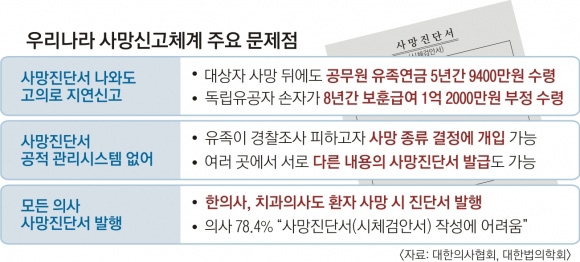

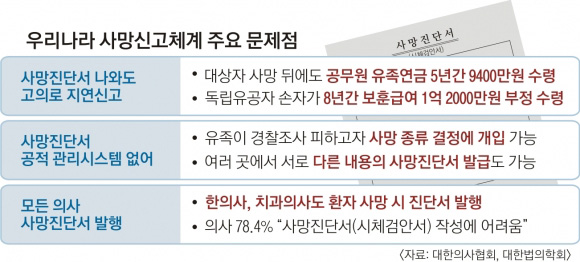

10일 통계청에 따르면 통계청 관계자와 통계 전문가들은 2016년 11월 사망통계원인 자료를 분석하면서 사망신고 지연 문제 개선 방안을 논의했다. 이 과정에서 사망진단서를 발급하는 의료기관이 직접 사망신고를 하는 방안과 유족이 사망신고서에 사망원인을 쓰는 대신 사망진단서로 대체하는 방안이 제시됐다. 그러나 결론은 현 제도 유지였다. 통계청은 “우리나라는 민간의료기관에 사망진단서 신고 의무를 내리기가 어려운 실정”이라며 “보건복지부뿐만 아니라 법원행정처 등 여러 기관의 합의가 있어야 하기 때문에 장기적 추진이 필요하다”고 설명했다.

유족이 사망신고를 1개월 이내에 하지 않아도 과태료는 최대 5만원에 불과하다. 그러나 사망신고 지연으로 인한 사회적 비용은 적지 않다. 사회보장정보원 조사에서 2012~2016년 사망자에게 잘못 지급한 기초생활수급비 등 복지급여가 20억원이었다. 2010~2016년 사망 지연신고를 미리 적발해 복지급여 지급을 중단한 금액도 223억원에 이른다. 100세 이상 노인 수가 통계청, 행정안전부 등 산출하는 기관마다 제각각인 것도 부실한 사망신고 체계 영향이 크다.

반면 미국, 캐나다, 영국, 일본 등의 선진국에서는 반드시 사망신고를 해야 매장이 가능하다. 또 사망신고에 의사, 장례지도사 등이 관여하도록 해 지연신고는 사실상 불가능하다. 이숭덕 대한의료법학회장은 “의사나 의료기관이 사망신고를 하도록 하면 추가 부담이 발생할 수 있지만 장기적으로는 사회적 비용이 많이 줄어들 가능성이 크다”고 강조했다.

정현용 기자 junghy77@seoul.co.kr

2018-05-11 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지