아카데미 4관왕 ‘기생충’ 속 반지하, 한국에만 있는 그 공간…

박지환 기자 popocar@seoul.co.kr

11일 서울 용산구의 반지하 방에서 주민이 짐을 정리하고 있다. 전날 영화 ‘기생충’이 아카데미상 4관왕을 차지하자 세계의 관심은 한국에만 있는 주거지인 반지하에 쏠렸다. 기택(송강호)의 네 식구가 구질구질한 삶을 일구는 공간이다. 지상도 지하도 아닌 어중간한 이곳에 진짜 사람들이 살고 있다.

박지환 기자 popocar@seoul.co.kr

박지환 기자 popocar@seoul.co.kr

봉준호 감독의 영화 ‘기생충’이 미국 아카데미 4관왕을 수상하면서 불평등을 상징하는 한국의 ‘반지하’ 주택이 해외의 시각을 통해 새롭게 조명되고 있다. 영화의 아카데미 수상 쾌거에 맞춰 영국 BBC는 한국적 주거문화를 자세히 기획으로 소개하면서 ‘banjiha’라는 한국 발음을 그대로 고유명사로 옮겼다. 영화를 관통하는 양극화 문제에 세계인이 공감하고 영화 속 주요 공간인 반지하가 그 상징적 오브제로 다시 뜨겁게 주목받고 있는 것이다.

BBC는 10일(현지시간) ‘서울의 반지하에 사는 진짜 사람들’이란 인터넷판 르포 기사에서 실제 반지하 주택을 찾아 거주자들을 직접 인터뷰하는 등 ‘허구가 아닌 현실’의 한국적 주거문화를 자세하게 소개했다. ‘basement apartments’ 또는 ‘semi-basement’로 부연설명된 반지하에 대해 BBC는 “한국의 수도 서울에 수천명의 사람들이 여기에 산다”고 전했다.

BBC가 만난 30대 오기철씨는 “반지하는 기본적으로 햇빛이 없다. 빛이 거의 없어 키우던 식물이 살아남을 수 없었다”면서 “10대들이 가끔 집 앞에서 담배를 피우고 땅에 침을 뱉는다”고 반지하 생활을 설명했다. 그의 집은 ‘기생충’의 기택네처럼 지나가는 사람들이 시선만 내리면 내부를 볼 수 있을 정도다. BBC는 실제 외부에 노출된 그의 방 내부와 천장이 낮아 제대로 서 있기 힘든 좁은 욕실 모습 등 여러 장의 사진을 곁들여 이해를 도왔다.

11일 서울 용산구의 반지하 방에서 주민이 짐을 정리하고 있다. 전날 영화 ‘기생충’이 아카데미상 4관왕을 차지하자 세계의 관심은 한국에만 있는 주거지인 반지하에 쏠렸다. 기택(송강호·사진)의 네 식구가 구질구질한 삶을 일구는 공간이다.

BBC는 반지하를 선택하는 가장 큰 이유는 낮은 임대료라며 한국의 빈부격차, 양극화 문제를 거론했다. 그러면서 “한국이 세계 11위의 경제대국이지만, 값싼 주택이 부족해 주머니가 가벼운 젊은이와 저소득층이 반지하에 주로 거주한다”고 설명했다.

영화같은 현실… 한국만의 ‘반지하’ 세상

일본 아사히신문도 ‘기생충’의 수상소식을 전하며 서울 마포구와 관악구의 반지하 주택을 집중 조명했다. 아사히는 반지하 주택을 한국 현대사의 ‘가난의 상징’으로 소개했다. 서울 도심의 주택 부족이 심화하고 집값 상승으로 빈민층이 지하층으로 내몰렸다며 사회적 격차가 만든 한국만의 독특한 주거문화라고 전했다.

아울러 외신들은 반지하라는 한국적 주거문화 탄생 배경에 분단의 역사가 자리잡고 있다고 짚기도 했다. BBC는 1968년 북한의 청와대 습격 사건을 계기로 한국 정부가 건축법을 개정해 국가비상사태 시 모든 신축 저층 주택 지하를 벙커로 사용할 것을 의무화했다며 “이 작은 공간의 뿌리를 수십년 거슬러 올라가면 남북 간 갈등이 자리하고 있다”고 전했다. 아사히 역시 “한국에서 반지하 방이 탄생한 것은 북한과의 긴장관계에서 영향을 받았기 때문”이라고 소개했다.

해외에서는 생소한 이국 주거문화로 주목받는 반면 ‘반지하’가 극복해야 할 현실인 우리에게는 이런 스포트라이트가 가슴 쓰리다. “내 이야기 같아 일부러 보지 않았어요. ‘기생충’은 스크린 속에만 존재하는 이야기가 아니에요. 반지하에 사는 저한테는 외면하고 싶은 현실이라고요.”

직장인 김수혜(30·가명)씨는 지난해 7월 서울 동작구에 반지하 셋방을 얻었다. 보증금 8000만원에 월세 10만원. 반전세로 힘들게 구한 보금자리다. 도통 익숙해지지 않은 곰팡내, 창문으로 예고 없이 침투하는 자동차 배기가스, 누군가 언제든 방 안을 훔쳐 볼 수 있다는 불안감이 김씨를 괴롭힌다. 영화 속 반지하에 사는 기택(송강호) 가족의 몸에서 같은 ‘냄새’가 나고, 식탁 위에 꼽등이가 기어다니는 설정은 김씨에겐 냉엄한 현실일 뿐이다.

‘반지하’에는 분단과 급격한 도시화, 빈부격차라는 우리 현대사의 그림자가 고스란히 투영돼 있다. 최은영 한국도시연구소장은 “반지하는 1970년대 전쟁에 대비해 피할 공간을 마련하라는 국가 정책으로 생긴 공간”이라면서 “주거용 장소가 아니었지만 산업화로 수도권에 인구가 집중돼 주거비가 급격히 오르면서 상대적으로 가난한 이들이 반지하에 살게 된 것”이라고 했다.

1980년대 지하층의 요건이 완화되면서 지하 거주 공간은 더욱 늘어났다. 기존 지하층은 한 층의 3분의2 이상이 지표면 밑으로 묻혀야 했지만, 규제가 완화돼 2분의1 이상만 묻히면 지하층으로 인정됐다. 결과적으로 지하를 덜 파도 지하층을 분양할 수 있게 돼 지하 주거는 활기를 띠었다. 방을 많이 만들어 세입자를 받으려는 건물주에게 반지하는 수익 창출의 공간이었다. 윤형중 LAB2050 정책팀장은 “가난하지만 안정된 주거 환경을 갖고 싶다는 사람들의 욕망과 방을 만들면 만들수록 이익이 되는 건물주의 욕망이 맞물리며 반지하가 늘었다”고 분석했다.

우리의 주거 현실이 세계인의 주목을 받자 주거복지를 강화해야 한다는 목소리도 커지고 있다. 이한솔 민달팽이주택협동조합 이사장은 “반지하는 최근 수년 사이 옥탑방, 고시원과 함께 ‘지옥고’로 불리며 청년 주거 문제로 떠오른 주제”라며 “영화가 정부의 주거복지 정책을 강화하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

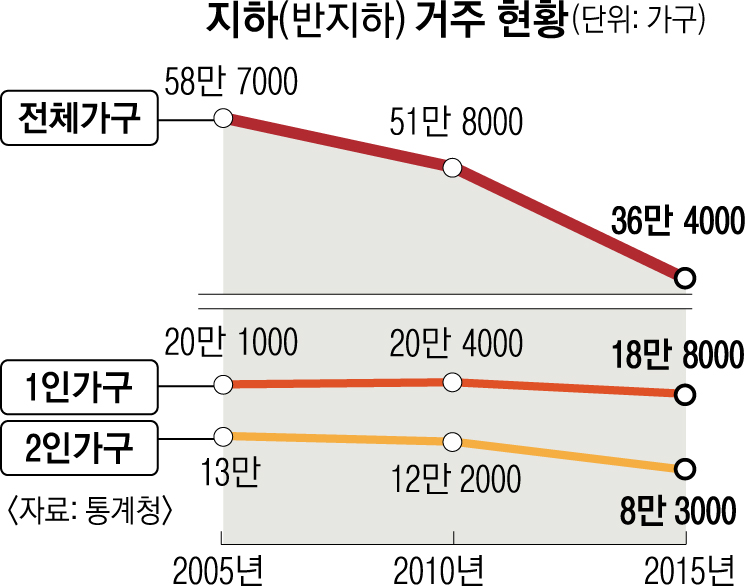

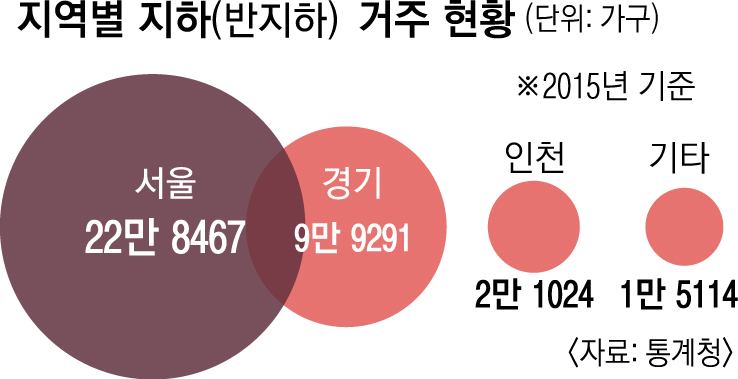

통계청에 따르면 2015년 기준 지하(반지하 포함)에 사는 가구는 36만 4000가구다. 전체 가구의 1.9%에 해당한다. 이 가운데 약 23만 가구가 서울에 몰려 있다. 다만 반지하에 사는 사람은 점차 줄고 있다. 반지하 가구 비율은 2005년 3.69%(58만 7000가구)에서 2010년 2.98%(51만 8000가구), 2015년 1%대로 낮아졌다.

건물의 최하층에 있는 반지하는 가장 낮은 사회계급을 상징한다. 자금 사정이 어려운 도시 빈민의 최후 선택지가 되기 마련이다. 영화 속 반지하는 이런 현실을 반영한다. 특히 박 사장(이선균)의 대저택과 극명한 대비를 이룬다. 엄청난 폭우에 기택의 집은 침수되고 화장실이 역류해 온 가족이 수재민이 되지만 박 사장네는 다음날 미세먼지가 비에 씻겨 나갔다며 정원에서 여유를 즐긴다.

윤 팀장은 “건축 단계부터 반지하를 거주 공간으로 생각했다면 하수도를 더 깊게 설치해 폭우에도 역류와 같은 일들은 발생하지 않았을 것”이라고 지적했다.

반지하를 빈곤의 상징으로 낙인찍는 것은 부적절하다는 지적도 있다. 도시사회공학을 전공한 박동욱 민주연구원 연구위원은 “반지하를 빈부격차의 상징으로 지나치게 부각하는 것은 경계해야 한다”면서 “실제 그 공간에 사는 주민들을 빈자로 낙인찍어 버리는 부정적인 효과가 생길 수 있다”고 우려했다.

이한솔 민달팽이주택협동조합 이사장은 “반지하는 최근 수년 사이 옥탑방, 고시원과 함께 ‘지옥고’로 불리며 청년 주거 문제의 상징이 됐다”며 “영화가 정부의 주거복지 정책을 강화하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

이근아 기자 leegeunah@seoul.co.kr

손지민 기자 sjm@seoul.co.kr

안석 기자 sartori@seoul.co.kr

2020-02-12 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지