[소년범-죄의 기록] 재사회화 막는 사회적 낙인

소년범죄를 다룬 언론 보도 헤드라인

●범죄 기사 보여준 소년범들의 반응 실험서울신문은 서울대 언론정보학과 이은주 교수 연구팀(김은정, 배인환 연구원)의 도움을 받아 일반인 1008명을 대상으로 지난 8월 28일부터 9월 1일까지 언론 실험을 진행했다. 피실험자에게 범죄 기사들을 보여준 다음 소년범죄에 대한 의견을 물었다. 기사 제목에 ‘잔혹한’, ‘흉포화된’, ‘무서운’ 등 부정적 형용사가 있는 기사도 함께 제공했다. 이 실험은 단순 의견을 묻는 기존 설문조사와 달리 사람들이 소년들의 범죄를 다룬 여러 기사에 노출되는 점을 염두에 두고 설계됐다.

피실험자들은 소년범죄 중 살인·강도·방화·성폭력 등 강력범죄의 비율을 실제보다 높게 추정했다. 실제로는 전체 소년범죄 가운데 강력범죄의 비율이 범죄 발생건수(173만 8190건)의 5.3%(3509건)에 그쳤지만, 피실험자들은 35~40%로 추정했다. 기사 제목에 부정적 형용사가 있는 기사를 읽을 경우, 그 비율을 약 41%로 짐작했다.

이번 실험 결과는 10대가 가해자인 사건이 발생할 때마다 촉법소년 연령을 낮추거나 소년법을 아예 폐지해 성인과 똑같이 엄벌하자는 여론이 들끓는 상황을 떠올리게 한다. 전문가들은 이러한 사회적 낙인이 소년범의 재사회화를 방해한다고 우려한다. 이들이 재사회화에 실패하면 남은 선택지는 딱 하나, 재범뿐이기 때문이다. 박종택 수원가정법원장은 “소년범들은 초기 비행 단계에서 조기 개입해야 교화가 가능하다”며 “아이들이 어떤 환경에 놓였고 왜 이런 선택을 했는지 들여다보는 대신 낙인을 찍는다면 이들은 사회에서 배제될 수밖에 없다”고 말했다.

그렇다면 여론은 소년범을 어떤 존재로 여길까. 소년범을 ‘악마’로 묘사하는 언론에 노출되면 대중은 어떻게 반응할까. 실험을 통해 알아봤다.

일러스트 김용오

이런 경향을 언론학에서는 배양이론 효과로 설명한다. TV에서 범죄 드라마를 많이 시청하면 실제 일상 속에서도 범죄가 만연하다고 생각하는 것과 비슷한 현상이다. 소년범죄가 아닌 성인범죄 기사를 읽은 피실험자는 소년범죄 발생 건수를 약 18만 건으로 과도하게 추정했다. 실제 범죄 건수 6만여 건의 3배다. 일종의 스필오버(물이 넘쳐 흘러 메마른 논까지 흘러가는 것처럼 비슷한 다른 상황에까지 영향을 미치는 것) 효과로 분석된다.

일반인들은 소년범죄가 급증했다는 증거로 최근 언론에 대대적으로 보도된 여러 사건을 떠올렸다. 한 30대 남성은 “피의자가 10대일 경우 지나치게 자세하게 범죄 방법을 묘사하는 것 같다”며 “제목만 자극적이고 내용은 똑같은 뉴스들이 너무 많이 쏟아져서 소년범죄가 매년 급증하는 것처럼 보인다”고 말했다.

특히 이런 인식은 자녀가 있는 기혼자에게서 뚜렷하게 나타났다. 유자녀 기혼자는 소년범죄 기사를 읽은 다음 소년범죄 발생건수를 평균 22만여 건까지 과대추정 했다. 한 50대 기혼 여성은 “10대 청소년 사건이 남 일 같지 않아 기사를 한 번 읽으면 기억에 오래 남는 것 같다”며 “내 아이와 소년범, 비행 청소년들이 어울리지 않기를 바라는 마음이 커 소년범죄가 민감하게 다가온다”고 했다.

자녀가 있는 사람은 소년법 개정에 대한 태도에서도 미혼 집단보다 엄벌주의를 선호했다. ‘소년범죄에 더 강경하게 대응할 수 있도록 개정해야 한다’, ‘소년법을 폐지하고, 모든 소년범이 성인과 같은 법으로 판결을 받아야 한다’는 등의 주장에 더 강하게 동의했다.

같은 죄를 저질렀다면 피의자가 소년이더라도 성인과 비슷한 수준으로 처벌해야 한다고 생각하는 경향도 확인됐다. 피실험자들은 경범죄를 저지른 소년에게 평균 61개월(5년 1개월)을, 성인에게는 57개월(4년 9개월)의 징역형을 부과해야 한다고 답했다. 강력범죄 역시 소년에게는 224개월을, 성인에게는 239개월의 징역형을 부과해야 한다고 답했다.

소념범죄 기사를 읽지 않은 일반인들도 대체로 소년범에 대해 부정적인 시각을 가지고 있었다. 기사를 읽은 집단보다는 적었지만 이들 역시 소년범죄 건수(약 8만 여건)와 강력범죄 비율(약 33%)을 실제(약 6만건, 약 5%)보다 높게 추정했다. 소년법 개정에 대한 태도 역시 기사를 본 피실험자들과 큰 차이가 없이 소년범을 엄벌하자는 의견이 많았다.

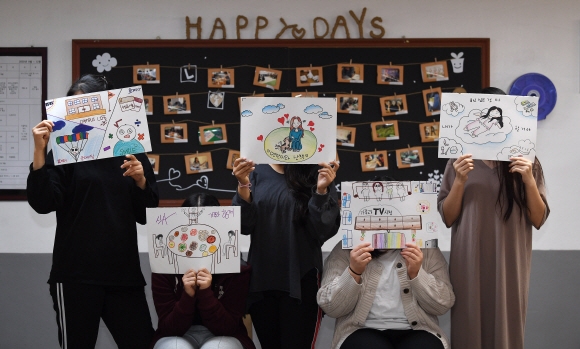

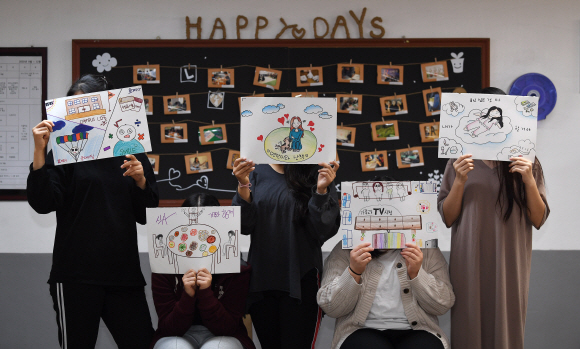

경기 양주 나사로 청소년의 집. 오장환 기자 5zzang@seoul.co.kr

실험을 진행한 이은주 교수는 “소년범죄 사건이 발생했을 때 개별 사건의 디테일만 부각해 선정적으로 보도할 경우 독자의 감정적 반응을 유발하기 쉽다”고 분석했다. 이어 “해당 사건을 적절한 사회적 맥락에서 이해할 수 있도록 실제 통계를 함께 제시한다면, 즉흥적 반응 대신 소년범죄라는 사회적 이슈를 큰 틀에서 생각할 기회를 줄 수 있을 것”이라고 말했다.

●소년범 향한 과도한 분노…해법 될 수 없다범죄를 저지른 10대들을 무조건 온정주의적 시각으로만 볼 수는 없다. 그러나 여론이 소년범죄의 현상을 직시하는 대신 이들의 범죄를 과도하게 부풀린다면 소년범의 반복적 탄생을 막기 어렵다.

많은 소년범은 보호처분시설에서 반성의 시간을 가지면서도 이런 자신을 사회가 받아 들여주지 않을까 걱정했다. 서울신문이 79명의 소년범을 대상으로 설문조사한 결과, 사회에 나가 손가락질을 받을까 봐 걱정되는지를 물은 질문에 ‘그렇다’ 혹은 ‘매우 그렇다’고 답한 비율은 10명 중 3명이었다. 한 아이는 “보호처분시설에 와서 처음으로 반성이라는 걸 배웠다. 소년법이 없었다면 이런 기회가 없었을 것”이라면서 “인생에 ‘빨간 줄’이 그어졌다면 ‘한 번 망친 인생, 막 살자’는 생각도 들었을 것 같다”고 말하기도 했다.

경기 양주 나사로 청소년의 집. 오장환 기자 5zzang@seoul.co.kr

오랫동안 소년범죄를 다뤘던 ‘호통판사’ 천종호 부산지법 부장판사는 “아이들을 무조건 처벌하지 말라는 것은 아니다. 다만 살아갈 날이 더 많은 아이들을 아예 사회에서 매장시키는 것이 이 문제의 진정한 해법인지 돌아보아야 한다”면서 “현실적으로도 지금 이 아이들의 재범을 막지 못하면 결국 우리가 감당해야 할 사회적 비용은 더 증가할 수밖에 없다. 이 아이들이 범죄에 어떻게 이르게 됐는지 그 과정 역시 사회가 책임감을 느끼고 들여다봐야 한다”고 덧붙였다.

이근아 기자 leegeunah@seoul.co.kr

김정화 기자 clean@seoul.co.kr

진선민 기자 jsm@seoul.co.kr

※ 서울신문의 ‘소년범-죄의 기록’ 기획기사는 소년범들의 이야기를 풀어낸 [인터랙티브형 기사]로도 확인할 수 있습니다. 아래 링크를 클릭하거나 URL에 복사해 붙여 넣어서 보실 수 있습니다.https://www.seoul.co.kr/SpecialEdition/youngOffender/

※ 본 기획기사와 인터랙티브 기사는 한국언론진흥재단의 지원을 받아 제작했습니다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지