편견 벗은 龍

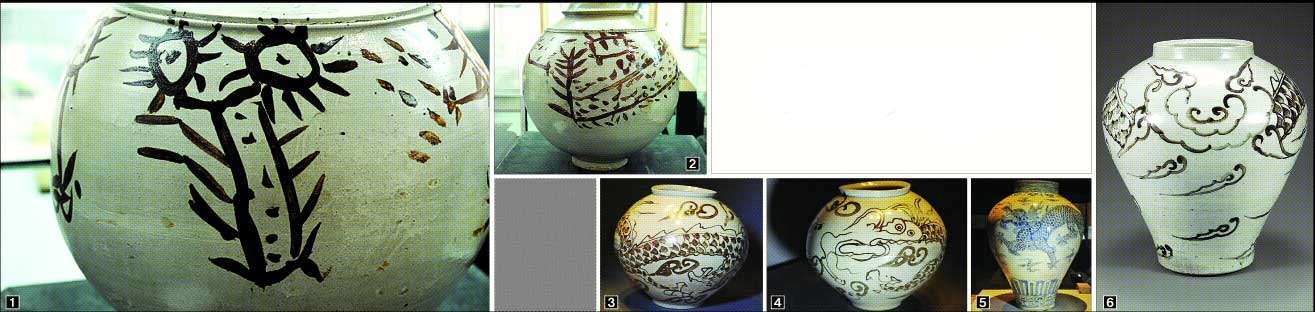

조선시대 철화백자 항아리와 청화백자 항아리 가운데는 중앙에서 파견된 화원(畵員)이 관요(官窯)에서 18세기에 그렸음 직한 당당한 모습의 용이나 봉황이 정교하게 그려진 작품이 있다.(⑤) 밑부분에 대좌에 해당하는 높은 굽이 있어서 더욱 우뚝한 모습의 청화백자는 궁궐에서 의례용으로 쓰기도 했던 항아리였을 것이다. 그런 항아리들에는 거의 반드시 용 두 분이나 봉황 두 분이 서로 앞서가서 표면을 회전한다. 그것은 큰 접시에 두 용이나 두 봉황을 회전시키는 그림과 맥락이 같다. 그저 권위적인 의미가 아니라 무릇 모든 도자기는 대우주의 생명력이 응축된 만병(滿甁)의 성격을 지니기 때문에 용과 봉황을 그릴 수 있다는 것을 알았으며, 동시에 우주의 대생명력의 순환을 상징함도 알았다. 도자기 연구에서 최근 처음으로 시도하는 ‘만병론’(滿甁論)을 ‘월간 민화’에 연재하고 있다.

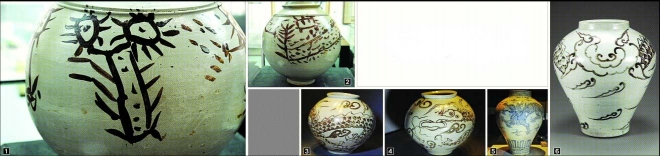

호림박물관 소장 철화백자 ‘용 영기화생문 항아리’에는 앞뒤가 같아서 양측에 몸은 있는데 앞뒤에는 얼굴이 없고 얼굴 대신에 구름 모양만이 있는 것도 있다.(⑥) 측면을 보면 몸이 있는데 용이 네 분인지 두 분인지 도대체 알 수 없다. 이 항아리는 형태도 좌우대칭으로 양감이 있고 흰색도 깨끗하고 그림 솜씨도 조심스럽지만 자유분방한 맛이 없어 관요에서 만들었을 가능성이 크다. 최근 철화백자 항아리에서 용의 본질을 적나라하게 표현한 우스꽝스러운 지방요 작품을 봤다.(①, ②) 어린이가 사람 모습을 그린 듯한 솜씨의 용의 모습, 얼굴과 다리와 꼬리도 없이 그저 길게 용의 몸만 있는 모습, 얼굴에 두 눈알만 있고 몸은 작달막한 모습 등 차마 웃지도 못할 조형에 절망감이 들기도 했다. 익살스러운 표현을 넘어선다.

그런데 문득 ‘아! 용이 영기화생하는 광경이구나’ 하는 생각이 들자 갑자기 웃음이 사라지고 역시 엄숙해진다. 용이나 봉황 주변에 사람들이 구름이라고 부르는 것이 산재해 있는데, 구름이 아니고 모두 제1영기싹으로 이뤄진 영기문이어서 용의 영기화생이라는 것은 진즉 알고 있었다. 그러나 얼굴이 없고 그 자리에 영기문만 있는 것은 지금 ‘펑’ 하고 응축된 영기가 폭발하며 금방이라도 용의 얼굴이 나타날 듯하다. 그리고 미완성의 그림 같은 것은 장차 완성된 형태로 이행해 가는 과정에 있으니 얼마나 고차원의 경이로운 조형인가. 그리고 어이없는 파격적인 작품의 그림들은 ‘용은 아주 작아질 수도 있고 아주 커질 수도 있으며 짧아질 수도 길어질 수도 있다’는 중국의 가장 오랜 자전인 ‘설문해자’(說文解字)의 주석을 그대로 따른 조형들이다.

특히 철화백자에서 보이는 바보 같은 용은 용의 영기화생 광경을 보여 주는 높은 차원의 그림이다. 화원의 용 그림보다 훨씬 더 용의 본질을 정확히 파악하되 자유분방하게 그리지 않았는가. 용은 누구도 본 적이 없다. 본질을 그리면 이렇게 되는가. 그러면 왜 하필이면 지방요에서 만들어진 백자에만 세계 어디에서도 볼 수 없는 역동적인 용의 영기화생의 광경이 그려졌을까. 참으로 불가사의한 일이 아닐 수 없다. 우리나라 민족혼은 민중의 마음속에 왜곡되지 않은 채 고스란히 남아 있는 것일까. 19세기와 20세기에 민중의 마음속에 잠재해 있던 수천년간 축적된 조형 의지가 폭발하는 중대한 현상을 모든 장르에서 볼 수 있다.

조선 초기에는 전국에 자기소와 도기소가 있어서 국가가 필요로 하는 자기를 토산공물로 진상(進上)했다. ‘경국대전’에 의하면 관요의 건물은 그 비용과 작업감독은 지방관아에서 담당했으며, 중앙의 사옹원(司甕院)에서 파견되는 봉사(奉事)에 의해 관리됐다. ‘육전조례’에 따르면 정규적인 진상 사기가 주로 왕실에서 쓰는 일반 용기와 봉상시(奉常寺)의 제기 및 내의원(內醫院)의 제약용, 외국 사신의 접대에 필요한 사기로도 공급됐다. 15세기 후반에는 관어용(官御用) 사기를 위해 경기도 광주 일대에 관영 사기제조장으로 사옹원의 분원을 설치해 주로 백자 등을 제작했는데, 광주 분원은 1884년 민영화될 때까지 관요로서 제작 활동을 계속했다.

강우방 일향한국미술사연구원장

2015-04-24 15면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지