[작가의 땅] <24>통영 김춘수 유품전시관

2008년 개관한 김춘수 유품 전시관은 시인의 육필원고와 사진, 생전에 사용하던 가구 및 옷과 구두, 문구류와 서인 등을 보관하고 있다. 전시관 초입에 설치된 대형 사진 속에 통영 앞바다를 배경으로 한 시인의 미소가 인상적이다.

-김춘수 시 ‘꽃’ 전문

김춘수 유품전시관의 바깥 모습. 대표작 ‘꽃’이 전면에 게시되어 있다.

김춘수 시인의 ‘꽃’이야말로 그 ‘다정’한 것에 가장 어울리는 시가 아닐까. 여러 겹의 다정 앞에서 기꺼이 너의 이름을 부르는 새해라니. 그것은 사람에게 가장 어울리는 사랑의 말이다. 우리에게 이런 의미의 시를 주고 간 사람, 꼭 그 시간과 그 자리에서 ‘너의 이름’을 불러야만 했던 사람, 바로 시인 김춘수다.

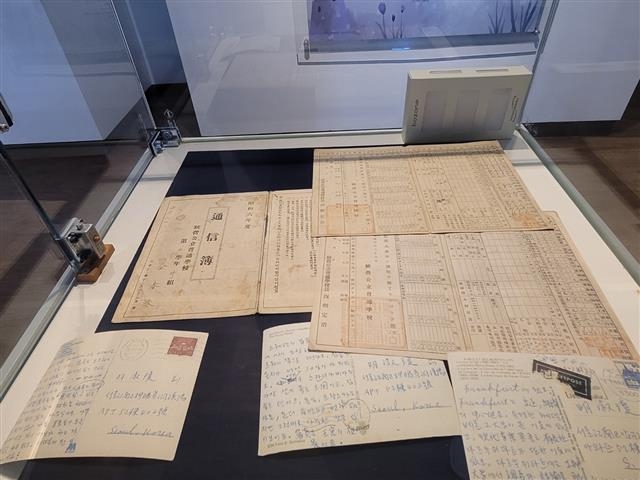

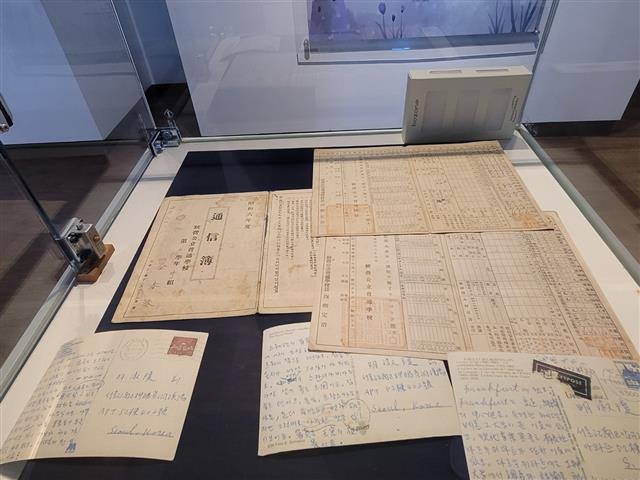

시인이 일제강점기 통영공립보통학교에 다니던 시절 받았던 통신부(생활 통지표)와 생전 작성한 우편 엽서. 통신부에 1931년을 뜻하는 일왕 연호 ‘소화 6년도’라는 문구가 눈에 띈다.

시인은 1946년 광복 1주년 기념 시화집 ‘날개’에 시 ‘애가’를 발표하고, 1948년에 첫 시집 ‘구름과 장미’를 출간했다. 그 이후에 ‘모나리자에게’, ‘꽃’, ‘꽃을 위한 서시’ 등의 시들을 매우 활발하게 발표하였다. ‘늪’, ‘부다페스트에서의 소녀의 죽음’, ‘타령조 기타’, ‘처용’, ‘남편’, ‘비에 젖은 달’ 등을 비롯한 40여권의 시집과 7권의 평론집이 있다.

그의 시 초창기에는 실존주의적 시인 라이너 마리아 릴케에게서 많은 영향을 받았다고 전해진다. 1950년대 전후에 많은 시인들이 참혹한 시대의 현실을 직시한 시들을 발표했던 것과는 다르게 존재에 대한 인식론 등을 중심으로 시를 썼다. 자신의 시가 관념에 사로잡혀 점점 난해해져 가는 것을 지양하고자 사물에서 존재 관념을 제거하고 사물을 있는 그대로 보여 주는 ‘무의미 시’를 썼고, ‘언어 해체의 시’로까지 변화 발전시킨다.

“김춘수에 대해 글을 쓰고자 하는 평자는 먼저 그의 엄청난 필력에 압도당하고 또 아무리 짧은 촌평이라도 함부로 다룰 수 없다는 사실에 당혹하게 된다”는 고려대 이창민 교수의 말처럼 그의 시 세계는 섣부른 해석을 한사코 경계한다는 평을 받고 있다.

1964년부터 1978년까지 경북대 국문과 교수로 재직하였고, 1979년부터 1981년까지는 영남대 국문과에 적을 두었다. 1981년 정계에 진출하기도 했다. 그때 신군부에 대한 시를 써서 세간의 비판을 받았다. 그 시절에 썼던 신군부 찬양시는 훗날 시인이 ‘자의에 의한 것이 아니었다’고 밝히기도 하였는데 그때 그의 행적에 관해서는 여러 해석의 여지가 있을 것이다. 상으로는 1959년에 아시아자유문학상을 비롯하여 경남문학상, 예술원상을 비롯하여 대한민국 문학상과 문화훈장을 받았다.

전시관에는 시인이 생전에 기거하던 침실과 거실이 고스란히 옮겨져 있다.

나는 시방 위험한 짐승이다/나의 손이 닿으면 너는/미지의 까마득한 어둠이 된다//존재의 흔들리는 가지 끝에서/너는 이름도 없이 피었다 진다/눈시울에 젖어드는 이 무명의 어둠에/추억의 한 접시 불을 밝히고/나는 한밤내 운다//나의 울음은 차츰 아닌밤 돌개바람이 되어/탑을 흔들다가/돌에까지 스미면 금이 딜 것이다// ……얼굴을 가리운 나의 신부여.

시 ‘꽃을 위한 서시’ 전문

1945년 김춘수는 충무(통영의 옛 지명)에서 유치환, 윤이상, 심상옥 등과 통영문화협회를 만들어 예술운동을 전개하였다. 충무 아니 이제는 통영은 어떤 곳인가. 이백여명에 가까운 삼도수군통제사들이 모여든 곳, 그리하여 삼도(충청, 전라, 경상)의 문화가 뒤섞이고, 그 수많은 사람과 삼도의 배들이 지나던 길목을 관장하던 장소가 아닌가.

삼도수군통제사가 있던 세병관은 아직도 그 흔적들이 고스란히 남아 있다. 또 지리적으로는 한려수도의 중심이 아니던가. 그곳에서 일어난 문화융성운동이야말로 통영 문화의 꽃이 아니었을까. 음악, 시, 미술 등으로 통영만의 ‘꽃’을 피워 낸 사람들의 중심에 시인 김춘수가 있었다.

시인이 생전 받았던 대한민국 예술원상과 문화훈장.

‘토영 이야~길’ 제1구간 2번으로, 통영을 찾는 사람들이라면 한 번쯤은 발걸음을 할 수 있는 곳에 만들어졌다. 토영은 통영 사람들이 통영을 편하게 발음하는 말이다. 전시관의 벽면에는 시인의 대표시인 ‘꽃’의 구절이 크게 쓰여 있다. 강구안이 한눈에 보이는 곳에 있다. 한려수도의 빼어난 경관이 한눈에 들어오기도 한다. 그 멋진 곳에서 시인은 삶에 지친 사람들에게, 사랑을 잃고 외로운 사람들에게 매우 다정한 음성으로 ‘너의 이름’을 불러주는 사람으로 남아 있는 것이다.

2022년은 호랑이의 해다. 꽃과 호랑이는 설핏 들으면 어쩐지 어울리지 않게도 느껴지지만 그 어떤 호랑이에게도 ‘꽃의 시절’은 분명히 있을 것이며 우리는 누구나 인생의 어느 시절에는 ‘꽃’처럼 살아가게 되는 때가 있다. 그 시기는 사람마다 모두 다 다르지만 어느 인생에서건 그 시절은 꼭 있고, 기필코 있어야만 한다. 따뜻하게 이름을 불러주는 상대가 있을 때에 비로소 내가 나다워지는 그 시간 말이다.

새해 첫 신문에는 새해 인사와 더불어 ‘신춘문예 당선자’들의 면면과 작품이 실린다. 서울신문은 대한민국에서 가장 오래된 신춘문예의 역사를 가진 신문이다. 필자 역시도 서울신문 신춘문예 출신이다. 신춘문예는 일본과 한국에만 있는 매우 독특한 작가의 등용문이지만 그 역사와 그것을 통해서 작가가 된 이들의 면면은 가히 세계적이라 할 수 있다. 올해도 역시 신춘문예 당선자들의 환한 웃음과 빛나는 작품들로 이 지면은 시작될 것이다.

소설가 이은선

이 글을 읽는 당신에게도 호랑이의 기운이 샘솟기를 바란다는 말로 새해의 복을 기원드린다. 우리에게 다정이란 너 혹은 나의 ‘이름’ 그 자체니까. 존재만으로도 이 세상이 고마워지는 순간이 있다. 부르는 순간 바로 뒤를 돌아볼 당신의 ‘이름’이 그러하다.

소설가 이은선

2022-01-03 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지