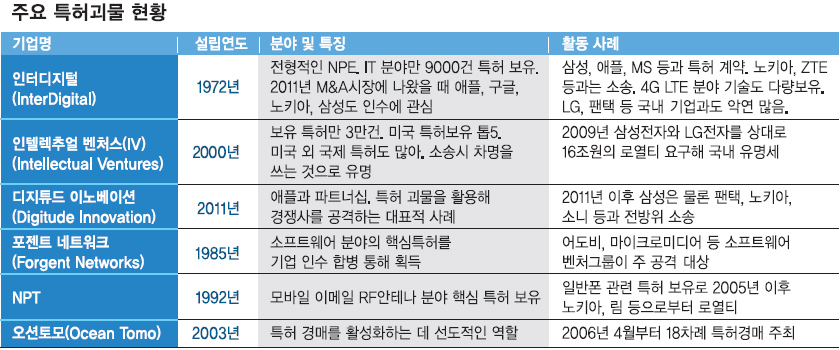

특허권 사들여 악의적 이용 기업 전세계 300곳 넘어

염불에는 맘이 없고 잿밥에만 관심이 있는 기업이 있다. 기업의 목적이 원래 잿밥(이윤추구)에 있다지만 처음부터 뭔가 만들거나 창조할 생각은 하지 않는다. 특허 괴물(Patent Troll)이야기다. 이들은 분쟁가능성이 있는 특허권을 골라 사들이거나 일정 기간 임대해 이를 사용하는 회사들을 찾아내 문제제기를 해 돈을 챙긴다.

사실 특허괴물이란 말은 다분히 부정적인 용어다. 하지만 그렇게 부르는 데 나름의 이유가 있다. 이들은 스스로 특허를 활용하지도 않고 활용할 의사도 없다. 또는 활용된 적이 없는 특허를 보유했다는 이유만으로 금전적 이익을 추구하려 하기 때문이다. 특허괴물이란 말의 첫 등장은 1998년까지 올라간다. 당시 미국에서는 무명의 미국 정보기술(IT)업체 테크서치가 인텔을 상대로 소송을 제기했다. 천문학적인 특허 비용을 요구하는 테크서치를 향해 인텔의 변호사 피터 뎃킨은 ‘강탈자’(Extortonnist)라는 표현을 썼다가 소송을 당했다. 이후 추가 소송을 피하려 택한 표현이 괴물이라고 해석되는 트롤(Troll)이다. (아이로니컬 하게도 당시 변호사인 뎃킨은 특허괴물 중 대표사로 꼽히는 인텔렉추얼 벤처스(IV·Intellectual Ventures)의 공동 설립자이자 부회장으로 근무 중이다.) 그들은 자신을 괴물이라고 부르는 법이 없다. 미국에서도 특허괴물이란 이름이 다소 부담스러웠는지 이런 기업들을 통칭해 NPE(non-Practing-Entity)라고 부르기도 한다. 의역하면 라이선스 전문기업 정도라고 할 수 있다.

미국 특허전문 조사기관 페이턴트프리덤(PatentFreedom)에 따르면 2011년을 기준해 전세계에는 300개 이상의 특허괴물들이 활동 중이다. 주목할 만한 점은 이들이 제기하는 소송의 숫자가 최근 빠르게 증가하고 있다는 것. 실제 2010년부터 2012년까지 불과 2년 사이 특허괴물들이 제기한 소송 건수는 643건에서 2923건으로 350%(2280건)나 증가했다. 업계는 소송이 급증한 이유를 두 가지로 본다. 최근 스마트폰이나 태블릿PC 등 관련 산업이 발전함에 따라 특허괴물들이 제조사를 향해 무차별적인 소송을 제기한다는 점, 반대로 제조사 역시 학습효과에 따라 특허괴물과 무조건 합의를 보는 등 기술료를 제공하기보다는 소송을 택한다는 점이다.

괴물에도 종류가 있다. 우선 트루 블루 트롤(True blue troll)이라고 불리는 전형적인 특허괴물이다. 3세대(3G) 관련 특허 분쟁을 통해 국내 대기업으로부터 무려 1조원을 넘게 챙긴 IV, 가장 공격적인 성향으로 삼성전자와 LG전자 등과 최근 쌍방향 TV 등에 관하여 특허시행 계약을 체결한 아카시아 리서치(Acacia Research)가 대표적이다. SK 하이닉스와 10년간의 소송을 이어오다 최근 라이선스 계약을 체결한 램버스(Rambus)도 마찬가지다. 램버스는 우리나라에 특허괴물의 존재를 알리는 계기를 만든 회사이기도 하다. 공통점은 하나같이 스스로는 특허괴물이 아니라고 주장한다는 점이다. 하지만 정작 이들이 자체 생산하는 특허의 비율은 극히 소수다. 이 중 IV의 네이슨 미어볼드 회장 겸 최고경영자(CEO) 는 며칠 전 삼성전자 이재용 부회장과 비밀리에 회동해 세간의 화제가 되기도 했다.

살다 보니 어쩌다 특허괴물이 된 회사도 있다. 반도체로 유명한 텍사스 인스트루먼트(TI)가 대표적이다. 경쟁력을 잃고 망해가던 이 회사는 1980년대 한국과 일본 등 전자업체에 특허소송을 걸어 거액의 합의금을 받고 기사회생했다. 당시 IT사가 D램 업체들로부터 거둬들인 로열티는 15억 달러가 넘는다. 돈맛을 본 후 제조는 뒷전이 됐다.

요즘엔 특허중개 괴물(Brokerage Troll)도 등장했다. 특허권자를 대신해 특허권 행사를 전문적으로 대행해 주는 역할을 하는데 일종의 심부름꾼 역할을 한다. 일부 기업은 이런 유형의 회사와 제휴하거나 자회사 등을 설립하기도 한다. 모회사의 이미지 훼손을 막으면서도 특허로 경쟁사를 공격하고 싶을 때 이런 방법을 쓴다. 2011년 애플이 특허괴물 디지튜드 이노베이션(Digitude Innovation)과 손을 잡은 사례가 이에 속한다.

또한 거대 특허괴물의 횡포로부터 보호해 주겠다는 일종의 보디가드 전문 회사도 생겼다. 실제 RPX란 회사는 펀드를 모으고 특허를 확보해 괴물의 공격으로부터 방어해 주겠다고 선전한다. 흥미롭게도 이 회사의 설립자는 거대 특허괴물인 IV 전 직원이다. 이들이 챙겨가는 돈은 천문학적이다. 실제 삼성·LG·팬택이 최근 6년간 특허괴물 IV와 인터디지털 등에 건넨 돈은 무려 1조 3000억원 이상인 것으로 알려졌다.

다행히 반가운 소식도 있다. 최근의 판례 등을 보면 특허권에 호의적이던 미국에서조차 특허괴물을 보는 시각이 부정적으로 바뀌고 있다는 점이다. ITC는 지난 24일(현지 시간) 앞으로 특허소송자는 미국 내 상당한 존재감이 있다는 사실을 입증하도록 요구할 계획이라고 밝혔다. 다시 말해 특별한 제품 없이 특허만으로 수익을 올리는 기업들의 소송을 무작정 받아들이지 않겠다는 뜻이다. 구체적으로 특허괴물로 의심되는 기업이 소송을 제기하면 6명의 행정 판사들이 100일 안에 해당 기업이 미국 내에서 적합한 제품을 생산하거나 연구 개발을 하는지, 또 라이선스 제공 등을 하는지 판단하겠다고 밝혔다.

앞서 이달 초 버락 오바마 미국 대통령도 특허괴물의 지적재산권 관련 소송 남발을 막기 위한 행정명령을 발동하고 의회에 관련 입법을 촉구했다. 과거 특허괴물의 지나친 횡포가 최근 특허권을 보는 글로벌 기준을 차츰 바꿔 놓고 있는 셈이다. 특허괴물과 소송 중인 국내 업체 관계자는 “과거에는 무조건 특허권자의 권리보호에 치중하는 편이었다면 최근에는 특허를 다중이 이용할 수 있도록 하는 방향으로 선회하는 추세”라면서 “악의적인 특허괴물의 전성기가 점점 저물고 있다고 해도 과언이 아닌 듯하다”고 말했다.

유영규 기자 whoami@seoul.co.kr

2013-06-29 14면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지