신춘문예 잔혹사

백석(1912~1996), 김동리(1913~1995), 서정주(1915~2000), 황석영, 최인호, 박범신, 한수산, 이문열, 은희경, 김인숙, 한강, 천운영, 정지아, 하성란, 편혜영, 백가흠 …. 1930년 조선일보 신춘문예로 등단한 백석을 비롯해 서울신문, 동아일보 등 신춘문예를 통해 등단한 작가들이다. 이런 작가들은 어떤가. 고은, 김주영, 조정래, 최영미, 신경숙, 공지영, 김영하, 김연수, 천명관, 정유정, 김애란, 구병모…. 현대문학이나 문학과지성, 창비, 문학동네, 대산문학 등 문예지를 통해 등단한 작가들이다. 신춘문예 출신은 특별한 권위를 얻고, 문예지 출신은 독자들과 더 자주 만날 수 있다는 장점을 가지고 있다. 어느 쪽이 더 오래 문단에서 살아남을 수 있을까.

신춘문예는 1925년 동아일보 주필 겸 편집국장이던 홍명희(1888~1968)가 ‘신춘문예’라는 명패를 내걸고 독자들의 문학작품을 소개한 이후 한국 문학청년들의 최고의 문단 등용문으로 자리 잡았다. 유성호(한양대 교수) 평론가는 “한국 문단을 지탱하는 3대 기둥은 신춘문예와 각 대학 문예창작과, 백화점 등의 문학창작교실”이라고 말한다. 유 평론가는 “억대 상금을 내건 문예지의 상업적인 소설 공모도 어찌 보면 신춘문예의 파생상품”이라고 했다. 창비에서 ‘위저드 베이커리’로 등단한 구병모는 “생각해 보니 신춘문예를 10여년 준비하다가 낙선을 거듭해 차선으로 문예지를 찾아간 것 같다”고 말했다.

중앙 일간지를 비롯해 지역 신문까지 11월에 신춘문예 응모작을 모집해 새해 1월 1일 당선자와 당선작을 발표해 왔다. 예비 작가들에게 권위 있는 등단 기회이다 보니, 과열현상이 빚어져 당선작 중에는 표절 시비에 시달리거나 명확하게 표절이 확인돼 당선이 취소되기는 경우도 있다.

신춘문예는 한마디로 요즘 대중문화 쪽에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 전 국민 대상 오디션 프로그램과 같은 문학계의 대축제다. 노소를 가릴 것 없이, 해외는 물론 전국적으로 응모하기 때문이다. 신문사마다 수천 편의 작품이 몰려든다. 서울신문의 경우 지난해 5420편의 응모작이 몰렸고, 이 중 6명만이 당선의 기쁨을 누렸다. 정끝별(명지대 교수) 시인이 “신춘문예 당선은 현대판 장원급제”라고 하는 이유다. 바늘구멍으로 낙타가 들어가는 것만큼이나 어렵다. 최근 ‘슈퍼 갑’이라는 인터넷 포털 네이버가 ‘네이버 웹소설’을 내놓으면서 소설가 되기가 쉬어질 수도 있겠지만, 독자에게 사랑받고 문단에서 인정받기까지는 시간이 걸릴 것이다.

이런 바늘구멍 돌파에는 ‘우연’이란 변수도 작용한다. 중앙 일간지 K신문의 문학담당 기자는 지난해 12월 소설 예심을 앞두고 M일보 문학담당 기자에게서 전화를 받았다. “우리 신문사에 K신문 신춘문예 응모작 한 꾸러미가 잘못 배달됐으니 가져가세요.” 중앙 일간지가 몰려 있는 서울 광화문우체국은 12월에 신춘문예 응모작을 신문사별로 분류해 배달하느라 북새통을 이룬다. 우편 물량이 많다 보니 K신문 2013년 신춘문예 소설 당선자 조영한(24)의 ‘무너진 식탁’이 들어 있는 꾸러미가 M일보로 잘못 배달된 것이었다.

‘쓰레기통에서 건진 당선작’도 있다. 1973년 중앙일보 신춘문예 소설 부문에 당선된 박범신의 작품이 그랬다. 당시 문학담당 기자 정규홍은 ‘탈락’이라고 표시된 채 쓰레기통에 버려지는 작품을 보고 마음이 아팠단다. ‘혹시 저 쓰레기통에 뛰어난 작품이 있으면 어쩌지’ 하는 생각을 한 그는 동료가 퇴근한 밤에 혼자 남아 쓰레기통을 뒤졌고, 버려지면 억울했을 몇몇 소설을 본심에 끼워 넣었다. 그중 하나가 박범신의 ‘여름의 잔해’였다. 정 기자는 ‘탈락’으로 표시된 원고의 표지를 찢어 없애고 새 표지를 붙여 올렸다. 신춘문예는 아니지만, 문학사상으로 등단한 송숙원의 작품도 ‘쓰레기통에서 건진 당선작’이었다. 사정이 이렇다 보니 “어느 심사위원의 박스에 들어갔느냐에 따라 본심행 여부가 갈린다”는 말이 나온다. 신춘문예는 제한된 시간에 심사를 마쳐야 하기 때문에 예심을 맡은 심사위원은 소설은 200여편, 시는 1000여편씩 나눠서 본다.

바늘구멍을 통과하면 돈과 명예가 쏟아지느냐 하면 그렇지는 않다. 또다시 고난의 행군이다. 충남 논산에서 교사 생활을 하던 박범신은 ‘신화’를 만들며 신춘문예에 당선된 뒤 ‘이제 내 인생에 햇볕이 들기 시작했다’며 사표를 내고 서울로 올라왔다. 하지만 원고 청탁은 들어오지 않았고 고생스러운 젊은 시절을 오랫동안 견뎌야 했다고 한 에세이에 소개해 놓았다. 1990년대 말 문학을 잘 이해하지 못했지만 써놓은 소설 두 편 중 한 편이 우연하게 신춘문예에 당선된 공기업 출신의 한 작가는 큰 기대를 품고 전업작가의 길로 들어섰다. 하지만 녹록지 않은 문단에서 그의 존재는 결국 잊혀졌다.

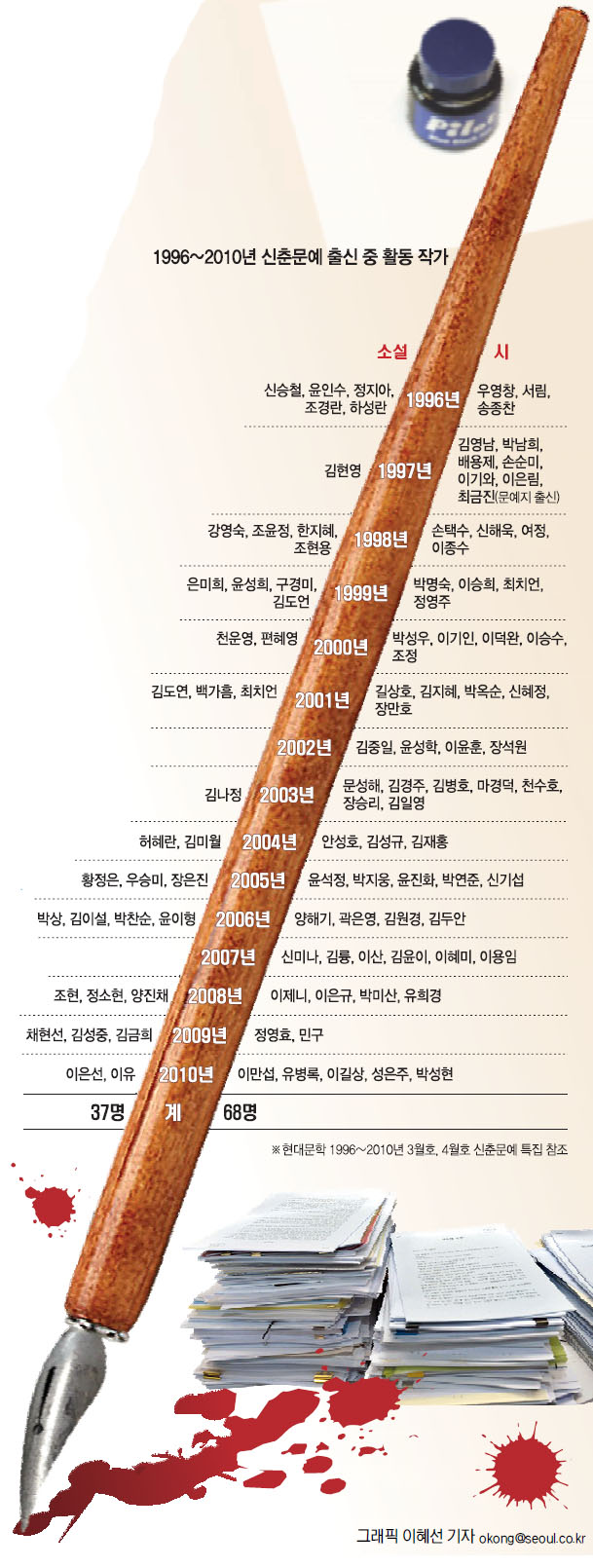

신춘문예 작가들에게 독자와 만날 기회를 준다는 차원에서 현대문학이 ‘1996년부터 시작한 신춘문예 특집’도 신인 작가들에게 지옥과 천당을 경험하게 하는 자리다. 중앙·지방 일간지의 신춘문예 소설·시 당선자들에게 작품을 청탁해 싣는데, 작품의 수준에 따라 이후 문예지들의 청탁이 이어지고 작품집 계약들이 이루어지기 때문이다.

2001년 서울신문으로 등단한 백가흠의 회상이다. “당선의 기쁨을 만끽하고 있을 때 현대문학에서 특집호를 낸다며 청탁을 해 왔다. 당시는 그 특집이 얼마나 무시무시한 결과를 낳는지 몰랐다. 다른 작가들은 박스에서 묵은 원고를 꺼내 정성스럽게 고쳐서 냈고, 나는 멋모르고 새 작품을 써서 냈다. 작품에 대한 평가가 좋지 않았던 탓에 2년 반 동안 문단에서 버려진 작가가 됐다.” 당시 백가흠의 등단작 ‘광어’는 각 대학 문예창작과에서 교재로 사용되며 높은 평가를 받았지만 현대문학 신춘문예 특집 4월호를 본 문단의 편집자들은 “운이 좋아서 어쩌다 당선된 작가”라고 오판했던 것이다. 문단에 나오면 살아남지 못할 ‘신춘문예용’ 작품들이 있기 때문이다. 백가흠은 “그 2년 6개월은 어디 가서 죽어버릴까 하는 생각도 많이 했던 시간이었다”고 회상했다. 하지만 그의 재능을 아낀 선배들이 한 문예지 ‘젊은작가 특집’에서 그의 새로운 작품을 소개했고, 그 패자부활전을 거쳐 그는 요즘 잘나가는 작가의 길을 가고 있다. 현대문학 편집부장이자 소설가인 구경미도 백가흠과 비슷한 경험이 있다고 했다.

올해 현대문학은 더 가혹해졌다. 신춘문예 특집에 싣는 작품 수를 대폭 줄여 작품 청탁을 소수의 신춘문예 출신들에게 했다. 청탁한 작품 중에서 수준이 떨어지면 싣지 않을 수도 있다고 한다. 구경미 편집부장은 “신춘문예 특집을 실을 때가 가장 판매 부수가 적음에도 신춘문예 작가들에게 무차별적으로 기회를 주는 것에 대한 문제제기가 있어 사전에 신춘문예 출신들을 추렸다”고 했다.

1996년부터 2010년까지 ‘현대문학 신춘문예 특집’에 작품을 게재한 소설·시 신춘문예 출신은 245명이었다. 문예지 편집장과 편집자를 겸한 소설가·시인·평론가 등 6명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 신춘문예 출신으로 현재 활동하고 있다는 평가를 받은 작가들을 파악해 보니 105명에 불과했다. 소설가 37명, 시인 68명으로 생존율은 42.9%였다. 6명에게 한 표라도 얻은 작가의 수가 그랬다. 최소 3표 이상 얻어 활발하게 활동하는 작가는 대폭 줄어들어 43명(17.6%)이었다. 바늘구멍을 통과한 낙타는 오아시스를 발견하기까지 사막을 터벅터벅 걸어야 하는 운명인 것이다.

최근 문예지들이 5000만~1억원 상당의 상금을 내건 장편소설 문학상은 신춘문예 출신들의 새로운 출구가 되고 있다. 1994년 부산일보 신춘문예 출신인 박향은 최근 상금 1억원의 세계문학상에 당선됐다.

소설가 성석제가 지난 1월 16일 서울신문 신춘문예 당선자들에게 한 격려사의 한 대목을 꺼내본다. “신춘문예 당선자는 바둑으로 치면 초단이다. 프로가 되면 초단이 9단을 단칼에 이기는 경우가 많다. 문학에서 프로가 된다는 것은 습작이 없다. 모든 것이 실전이고, 오늘부터는 더 이상 습작이 없는 것이다. 오늘부터 쓰는 작품은 이 세상에 남을 작품이 되어야 한다. 프로로 이길 수 없다면 링에서 내려가라.”

문소영 기자

symun@seoul.co.kr

2013-02-16 15면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지