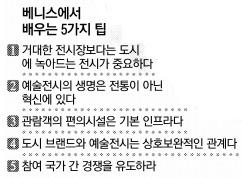

116년 비엔날레 이끄는 힘, 전통? 아니 혁신!

이탈리아 베니스 중앙역에 내린 관광객들은 기차역을 나서는 순간 베니스가 왜 ‘물의 도시’로 불리는지 알게 된다. 역 앞의 수상택시 정류장과 유람선 선착장. 바삐 오가는 크고 작은 배들. 줄지어 선 건물 1층에서 찰랑거리는 바다 물결까지. 기차역을 오르는 계단 앞은 언제나 햇빛을 받아 반짝거리는 베니스의 낯선 모습을 멍하니 쳐다보는 관람객들로 가득하다. 자동차는 눈을 씻고도 찾아볼 수 없는 완벽한 물의 도시 베니스의 또 다른 이름은 ‘비엔날레의 도시’다. ‘2년에 한번 열린다’는 뜻에서 비롯된 예술전시제 비엔날레가 바로 베니스에서 시작됐기 때문이다. 올해로 116년. 1896년 시작한 뒤로 홀수해에 열리는 미술 비엔날레와 1986년부터 짝수해에 열리고 있는 건축 비엔날레를 보기 위해 매년 전 세계에서 40만명에 가까운 사람들이 이 물의 도시를 찾는다.

2010 베니스 건축 비엔날레 오스트리아관에 전시된 영상 작품.

지난해 열린 건축 비엔날레 역시 여러 가지 새로운 이슈로 주목받았다. 여성 최초로 건축 비엔날레 디렉터를 맡은 세지마 가즈요 덕분이다. 뉴욕 뉴뮤지엄을 설계하고 루브르박물관 분관 신축작업을 진행하고 있는 세지마는 건축계의 노벨상으로 일컬어지는 프리츠커상의 지난해 수상자다. ‘건축의 중심은 사람’이라는 세지마의 철학은 ‘건축 안에서 사람이 만나다’라는 비엔날레의 모토에서 그대로 드러난다. 비엔날레 조직위 관계자는 “참여 작가들의 평균 나이가 40대 초반으로 대폭 젊어졌고, 절반가량은 올해 처음으로 참여한 건축가들”이라며 “특히 일반인 관람객들과 공감할 수 있는 작품이 많다는 것이 특징”이라고 밝혔다.

지난해 건축 비엔날레에서는 사상 처음으로 스마트폰을 이용한 체험 프로그램이 도입됐다. 스마트폰 앱스토어에서 베니스 비엔날레 애플리케이션을 설치하면 자신의 라이프스타일에 적합한 주택과 건물을 만들 수 있다. 조직위 측은 “도시는 많은 사람들이 참여할수록 더 좋아진다는 점에 착안한 프로그램”이라며 “스마트폰을 전시의 영역으로 끌어들인 것은 비엔날레가 추구하는 혁신적인 시도를 보여주는 것”이라고 강조했다.

좀 더 좋은 자리를 잡기 위한 나라 간 경쟁도 치열하다. 지난해 건축 비엔날레에는 한국을 비롯해 모두 53개 나라가 참여했고 바레인, 이란, 말레이시아 등 6개 나라가 처음 베니스를 찾았다. 각국을 대표하는 건축가들이 직접 국가관의 테마를 정하고 젊은 건축가들의 참여를 독려한다.

프랑스관의 경우에는 ‘땅을 재단하는 건축가’로 불리며 이화여대ECC를 설계한 도미니크 페로가 책임자를 맡았다. 페로는 “한 나라를 대표해 전 세계 사람들에게 훌륭한 작품을 보이는 것은 예술가의 의무이자 영광”이라며 “국적을 막론하고 모든 건축가들이 서로의 작품에 감탄하면서도, 자국의 자존심을 위해 치열하게 경쟁한다.”고 말했다.

지난해 한국관은 아이아크의 하태석 대표가 커미셔너를 맡아 ‘미분생활 적분도시’라는 작품을 선보였다. 미분화된 사람들이 모여 적분화된 사회를 만든다는 다소 난해한 소재였지만 스마트폰 애플리케이션을 적극 활용해 큰 인기를 끄는 데 성공했다. 호주관은 2050년 시드니의 모습을 담은 3D 애니메이션을 선보여 수많은 관람객들의 탄성을 자아내기도 했고, 다른 국가들도 관객들의 참여를 돕기 위해 다양한 프로그램을 선보였다.

베니스 비엔날레는 오롯이 그 자체로 유명해진 전시회가 아니다. 한때 유럽 최고의 부자도시였던 베니스 곳곳에 남아 있는 아름다운 문화유산과 해변의 풍광을 찾는 관광객들에 기댄 측면이 강하다.

밀라노에서 디자이너로 일하고 있는 한주희씨는 “전세계적으로 수많은 비엔날레가 열리고, 이탈리아에서도 여러 전시회가 있지만, 이왕이면 베니스를 찾고 싶어 하는 사람들이 많다.”면서 “어느 곳에서나 찾아볼 수 있는 다양한 가격대의 호텔과 훌륭한 음식, 주변 도시로의 연결성도 모두 베니스 비엔날레가 커나갈 수 있는 강점”이라고 말했다. 이어 “베니스 사람들은 베니스와 비엔날레를 분리해서 생각하지 않는다.”면서 “두 가지가 서로에게 큰 도움을 주고 있으며, 앞으로도 이 같은 강점이 이어질 것으로 믿는다.”고 덧붙였다.

글 사진 베니스 박건형 순회특파원

kitsch@seoul.co.kr

2011-01-03 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지