풍수에 의해 선택되고, 조성되고, 관리됐지만… 서울은 ‘천하의 명당’이 아니었다

서울은 풍수에 의해 선택됐고, 풍수에 의해 조성됐으며, 풍수에 의해 유지·관리된 도시이다. 심하게 얘기하면 풍수의, 풍수에 의한, 풍수를 위한 도시였다. 불교를 버리고 한양으로 도읍을 옮긴 ‘유교의 나라’ 조선의 풍수의존도가 이다지도 높았던 이유는 뭘까. 조선은 유교를 국교로 정했지만, 겉과 속이 달랐다. 왕에서부터 백성에 이르기까지 생활양식은 유교를 따랐지만, 생각은 불교식으로 했다. 급한 일이 생기면 풍수나 굿 같은 무속신앙을 찾았다. 살아서 집터를 구하고, 죽어서 묏자리를 정하는 일은 철저하게 풍수에 따랐다.

1915년 봄 어느 날 새벽 안개에 잠긴 백악과 경복궁의 풍광을 사실적으로 그린 심전 안중식의 ‘백악춘효도’. 일제에 의해 훼손되기 전 경복궁 근정전과 광화문, 해태상 등이 잘 나타나있다.

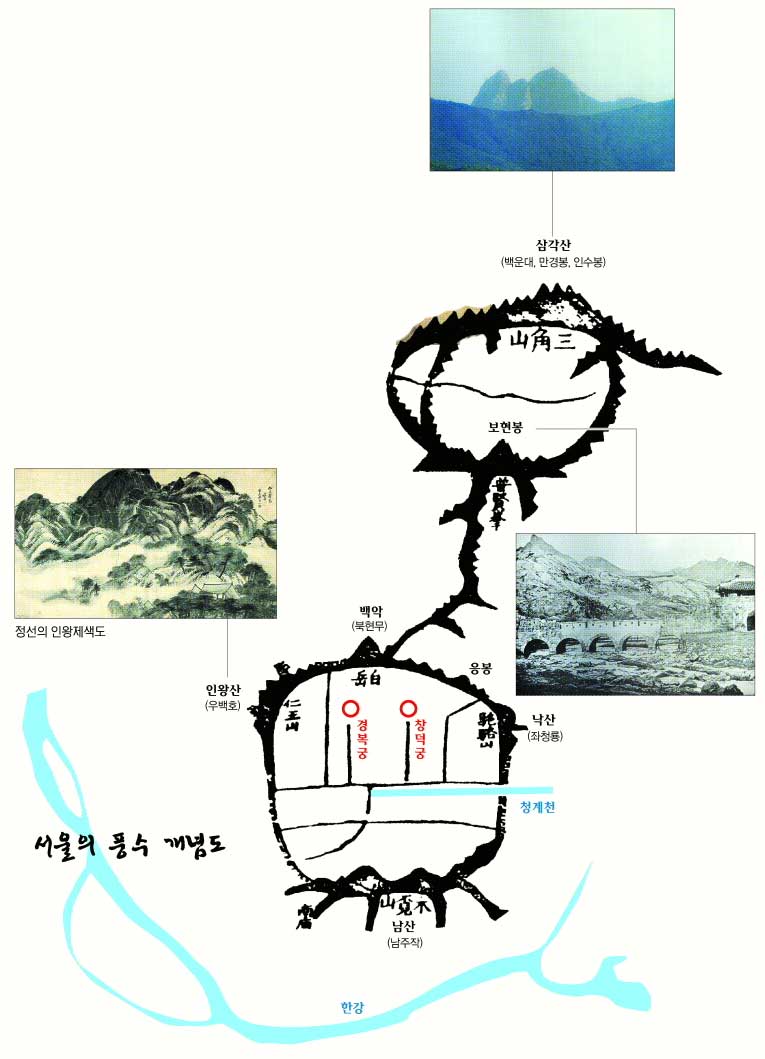

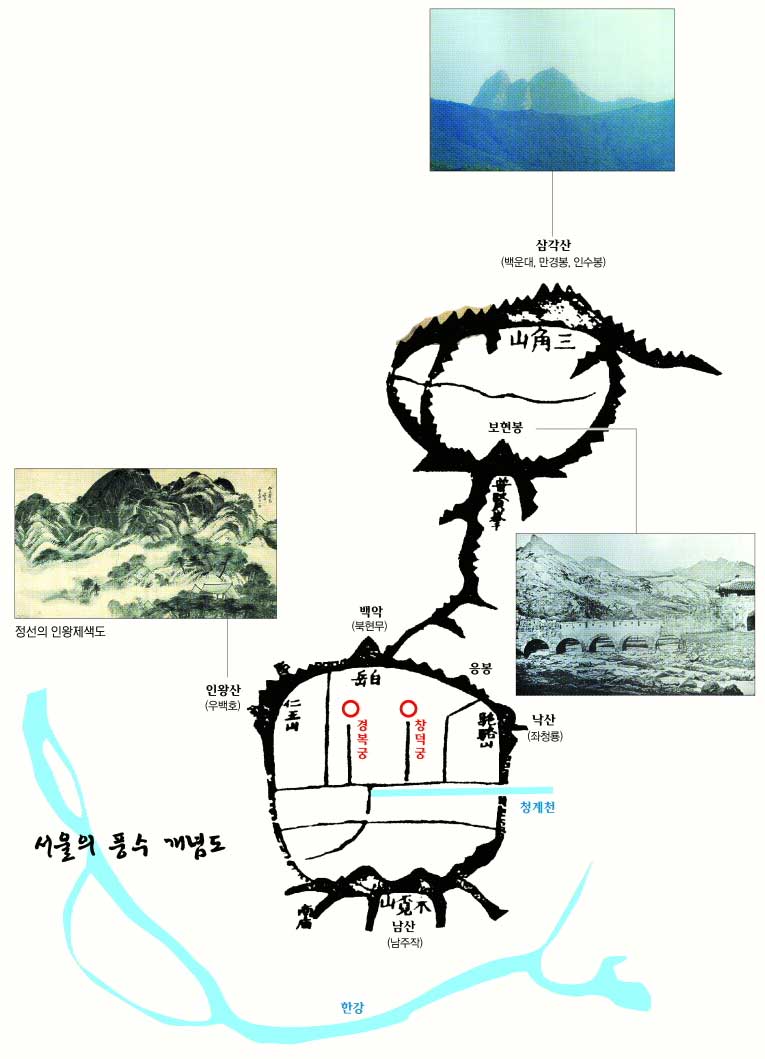

지도를 보면 서울은 내사산(백악-남산-낙산-인왕산)이 서울성곽 18㎞를 이어 사대문을 이룬다. 내(內)명당수인 개천(청계천)이 서쪽에서 동쪽으로 흐르면서 도성 내부를 관통한다. 또 외사산(삼각산-관악산-용마산-덕양산)이 도성 밖 4㎞(城底十里)를 빙 둘러싸고 있으며 외(外)명당수인 한강이 전체를 감싸고 도는 구조이다. 이른바 바람(氣)을 갈무리하고 물을 얻는 지형이다. ‘풍수’(風水)가 ‘장풍득수’(藏風得水)의 줄임말이고 보면 서울 풍수의 큰 윤곽을 알 만하다.

그렇다면 서울은 흠잡을 데 없는 천하의 명당일까. 결코 그렇지는 않다. 조선왕조실록에 서울은 명당수가 부족하고, 경복궁의 좌우 지맥(地脈)이 허약하고, 동쪽의 지형 지세가 낮으며, 물이 흘러나오는 출구(水口)가 열려 있어 문제라는 지적이 숱하게 제기되고 있기 때문이다. 한양은 명당수가 부족했다. 세종 때 황희가 “궁궐 좌우의 물줄기가 끊임없이 흐르지 않는 것이 흠”이라고 인정했다. 개천도 물이 마르기 일쑤였다. 이를 보완하고자 궁성 안팎에 못을 파서 도랑을 냈고, 도성 사방에 동지·서지·남지·북지라는 4개의 인공연못을 각각 조성했다.

백악을 주산으로 하면 경복궁 근정전이요, 무악을 주산으로 하면 지금의 신촌 연세대가 왕궁 자리이다. 인왕산을 주산으로 하면 경복궁은 마찬가지이나 궁의 위치가 동쪽으로 기울어서 ‘군주는 남쪽을 보고 정사를 본다’는 제왕남면(帝王南面)의 원칙에 맞지 않다. 응봉(성균관대 뒷산)을 주산으로 하면 창덕궁 인정전이 명당이 된다. 임진왜란 때 불탄 경복궁을 300년 가까이 재건하지 않고 법궁(正宮)을 아예 창덕궁으로 사용한 것은 국란을 겪은 이후 ‘응봉 주산론’이 득세한 탓도 컸다.

청계천의 수구막이(수구맥이)도 논쟁거리였다. 물의 출구(水口)로 기가 새나가지 않도록 막으려고 인공산(假山)을 쌓거나, 나무를 심거나, 사당을 지었다. 이중환은 택리지에서 “좋은 땅의 제1조건으로 수구가 닫혀 있어야 한다”고 하였고, 홍만선은 산림경제에서 “수구는 잘록하여야 한다”고 했다. 실제 신증동국여지승람에 “훈련원(동대문역사문화공원) 동북쪽에 인공산을 쌓았으니 땅의 기운이 빠져나가지 못하게 함이다”라고 기록하고 있다.

선조 31년 흥인문 밖에 중국 후한 시대 명장 관운장을 모신 남관왕묘를 세웠다. 임진왜란 때 조선에 출병한 명나라 장군들이 은자를 내 조성한 것이다. 관우를 군신(軍神)으로 모신 관왕묘는 수구로 기가 빠져나가는 것을 막으려면 사당을 지어야 한다는 풍수에 따른 것이다. 관왕묘는 한양의 좌청룡에 해당하는 낙산이 너무 낮아 허약한 기운을 돋우는 역할을 했다. 사대문 가운데 유독 동대문만 옹성(성문 앞 작은 성곽)을 두른 이유도 동대문의 지대가 낮아 청계천 범람 때마다 물에 잠긴 것에 대한 보완책이다.

서울의 기가 물 출구를 따라 빠져나가는 것을 막으려고 세워진 종로구 숭인동 동관왕묘. 관우를 모신 사당을 이르며 이를 줄여서 ‘동묘’라고 부른다.

대대적인 하천 준설공사가 수시로 이뤄졌다. 태종 때 5만 2000명이 동원됐고, 영조 때 20만명을 동원해 57일간 양안에 석축을 쌓고 수로를 직선으로 바꾸는 대역사를 실행했다.

왕도 풍수의 신봉자였다. 태조의 한양 천도 풍수, 세종의 주산 풍수, 광해군의 인왕산 풍수, 영조의 개천 풍수, 정조의 보현봉 풍수 등 조선 초기부터 후기까지 풍수가 조정을 풍미했다.

단군 이래 최고의 명군으로 칭송되는 세종 15년에 조선 초기 최대의 풍수사건이 터졌다. 한양의 주산(主山)은 백악이 아니라 응봉이어야 하는데 잘못 잡았다는 것이다. 당시 왕조를 대표하던 최고의 풍수 최양선이 불러일으킨 이 풍수 논쟁은 무려 9년이나 끌었다. 황희, 정인지 등 당대의 유학자들도 논쟁에 가세했다. 세종이 친히 백악에 올라 현장을 검증할 정도로 끓어올랐다.

이 와중에 오간 군신 간의 문답을 보면 조선 풍수의 실체를 파악할 수 있다. 예조 좌참판 권도는 “공자님이 하신 말씀도 아닌 한낱 풍수를 가지고서 지금 조정 안이 술렁거리고 있음에 심히 걱정됩니다. 어찌 국가의 이해관계가 궁궐이 명당인가 흉당인가에 따라 달렸다고 볼 수 있겠습니까. 더욱 놀라운 것은 이런 이단설을 집현전 학자들에게 연구케 하여 국가경영에 참고하라고 어명까지 내렸다 하니 심히 부당합니다. 바라건대 풍수와 같은 망령된 학문을 물리치시고 집현전에서의 공식적인 풍수강론 토의는 금지해 주옵소서”라고 상소를 올린 것이다.

세종의 답이 흥미롭다. “태조께서 나라를 세우고 도읍을 정하는 데 풍수를 살펴서 정하시고, 태종께서는 ‘풍수를 쓰지 않는다면 몰라도 만일 그것을 쓴다면 정밀히 하여야 한다’고 하시었다. 더구나 건원릉(태조왕릉)도 모두 풍수를 써서 정하였는데 유독 궁궐 짓는 데에만 풍수를 버리는 것이 옳겠는가. 권도의 말은 임금을 위한 것이나 잘못되었다. 그러나 그대로 두고 논하지는 말라”고 답했다. 풍수를 이단설로 몰아붙인 젊은 유학자의 생각은 틀렸지만 역사(실록)에 남기되 잘잘못을 가려 처벌하지는 말라는 세종다운 해법이었다.

세종은 또 영의정 황희, 좌의정 맹사성, 우의정 권진과 국사를 논하면서 “경복궁의 오른팔은 대체로 모두 산세가 낮고 미약하므로 남대문 밖에다 못을 파고 문 안에다가 지천사(支天寺)를 둔 것이다. 나는 남대문이 이렇게 낮고 평평한 것은 필시 당초에 땅을 파서 평평하게 한 것이었으리라고 생각한다. 이제 높이 쌓아 올려서 그 위에다 문을 설치하는 것이 어떻겠는가”라고 하문했다. 이에 모두가 “좋습니다”라고 머리를 조아렸다. 임금이 풍수로 북치고 장구 치는 격이다. 이때 남대문의 지대를 높여서 남산과 인왕산의 지맥과 연결해 오늘날의 모습을 갖췄다.

도읍을 정할 때부터 주산을 놓고 이설(異說)이 난무했다. 하륜이 ‘무악 주산론’을 주장했으나 터가 협소하다는 이유로 받아들여지지 않았지만 ‘인왕산 주산론’과 ‘백악 주산론’은 불교와 유교의 정면 대결 양상이었다. 결국 정도전에게 밀린 무학이 “신라 의상대사의 산수비기(山水?記)에 따르면 ‘도읍을 정할 때 승려 말을 들으면 태평성세를 누릴 것이지만 정(鄭)씨 성을 가진 자가 이에 시비하면 5세(五代)가 되기 전에 왕위 찬탈의 화가 일어날 것이요, 200년 내외에 나라가 탕진될 위험이 있다’고 했다. 내 말을 따르지 않으면 크게 후회할 것이다”라고 예언했다.

정씨 성을 가진 자는 정도전을 이르며 실제 5대(태조-정종과 태종-세종-문종-단종)를 지나자마자 세조의 왕위찬탈이 있었고, 정확하게 200년 후에는 임진왜란이 일어났다. 이것이 ‘인왕산 왕기설’로 과장돼 이 말을 들은 광해군이 인경궁을 짓도록 어명을 내렸다는 것이다.

주산풍수 논쟁은 고려 때 도선국사(827~898)가 송도를 왕궁으로 잡은 산세와 궁궐 입지가 당시 한양도읍 입지와 같다는 모든 속설을 잠재우는 권위 있는 풍수설이 나올 때까지 계속됐다. 우리나라 풍수의 창시자인 도선은 ‘다음 왕은 이씨이며 한양에 도읍을 정한다’라고 도선비기를 통해 예언한 바로 그 사람이었기 때문이다.

joo@seoul.co.kr

2013-11-01 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지