학벌·정당 등 ‘간판’만 보고 투표… 정책·도덕성 제대로 보자

“당선되면 그 사람이 그 사람이야. 내 나이 되면 안정을 생각하게 되니까 당을 먼저 보지.”(50대 장모)“저는 보수 정당은 찍은 적이 없어요. 당이 균형이 맞아야 싸워도 제대로 붙을 것 아녜요.”(30대 사위)

선거에 출마한 여러 명의 후보 중에 능력이 더 뛰어난 사람을 뽑는 것은 상식이다. 선거철만 되면 ‘매니페스토 운동’이 벌어지고 후보의 공약과 정책, 전문성을 보고 투표를 해야 한다는 목소리가 나오는 이유다. 하지만 실제 유권자들의 선택 기준은 이런 이상과는 딴판이다. 평소 정치 현안에 관심이 높은 사람이 아니라면 선거 홍보용 책자만 보고 후보들의 우열을 가리기 어렵다. 선거에서 후보의 이미지, 학벌, 정당 등 ‘간판’이나 언론에 노출돼 형성된 ‘평판’만 보고 투표를 하는 유권자들이 많을 수밖에 없는 것도 이 때문이다.

이런 이유로 상당수의 유권자들은 때로는 정당을, 때로는 지연·학연을 보기도 한다. 회사원 김병준(40)씨는 “무엇보다 지연·학연이 있는 후보에게 마음이 가는 게 사실이고, 프로필을 볼 때에는 출신 대학을 주로 본다. 학창 시절 성실성 여부를 판단하는 기준이 되기 때문”이라고 설명했다. 자영업을 하는 정민수(52)씨는 “후보의 공약은 뭐가 뭔지도 잘 몰라서 그냥 지지하는 정당 후보를 뽑는다”면서 “투표를 해 놓고 임기가 끝날 때까지도 내가 찍은 사람이 누군지도 몰랐던 적도 있다”고 말했다. 직장인 정상수(34)씨는 “고향 사람이나 지인, 친척, 혹은 가족이 출마하는데도 공약 따져 가며 투표할 사람이 어딨겠느냐”고 반문했다.

후보들의 외모와 이미지를 결정적인 선택의 기준으로 삼는 유권자들도 적지 않다. 직장인 유소영(29·여)씨는 “공약은 잘 몰라서 안 본다”면서 “착한 이미지, 얼굴이 호감형이면 찍는다. 간신배같이 생긴 사람은 싫다”고 말했다. 고등학교 교사인 김미희(32·여)씨는 “후보 가운데 언론에 많이 노출된 사람을 찍게 되는 경향이 있다”고 말했다. 김아진(32·여·서울 강서구)씨는 “2010년 지방선거에서 어머니가 오세훈 전 서울시장이 이미지도 좋고 얼굴도 잘 생겨서 투표를 했다고 한다”고 소개했다. 회사원 권진욱(42)씨는 “정당을 초월해 사람에게서 뿜어져 나오는 눈빛이나 태도 같은 것에서 진정성을 느낄 수 있는 후보가 좋다”고 덧붙였다.

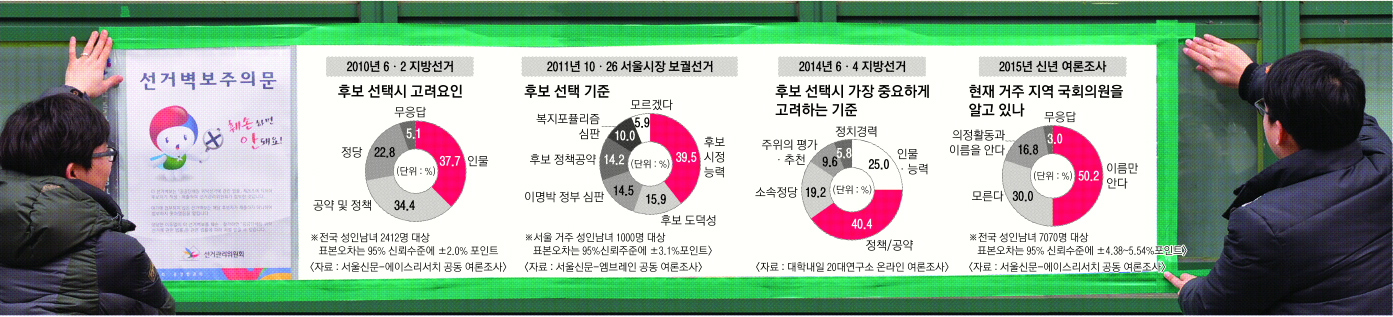

유권자들이 투표 기준을 묻는 여론조사에서는 ‘정책’을 1순위로 꼽으면서도 실제 투표할 때에는 평판을 비롯한 다른 기준이 작동하는 현상도 종종 발생한다. 여론조사 전문가들에 따르면 투표 기준을 묻는 여론조사 대부분 ‘정책’, ‘인물’(능력+도덕성), ‘정당’이 상위권으로 집계된다고 한다. 이에 대해 박명호 동국대 정치외교학과 교수는 “본능적으로 정답을 얘기해야 하는 이른바 모법답안 콤플렉스 때문이며, 또 그렇게 답해야 자신이 지각 있는 시민인 것처럼 보이기 때문”이라고 분석했다.

유권자들의 투표 기준에서 합리성이 결여되고 오락가락하는 이유에 대해 전문가들은 정당이 제 역할을 하지 못했기 때문이라고 분석했다. 박원호 서울대 정치외교학부 교수는 “유권자들이 정책보다는 당이나 인물 성향으로 투표하는 것은 틀림없는 사실”이라면서도 “정당들이 책임 있고 일관된 정책적 입장을 뚜렷하게 표시해야 되는데 당면 과제들은 표를 의식해 희미하게 가는 게 문제”라고 지적했다. 신율 명지대 정치외교학과 교수는 “정당만 보고 투표를 해선 안 된다고 말하는 사람이 있는데, 인물에 대한 차별성이 없다면 정당을 보고 뽑는 것은 당연하다”면서 “결국은 정당이 후보 공천을 잘해야 한다는 결론이 나온다”고 말했다.

황비웅 기자 stylist@seoul.co.kr

이영준 기자 apple@seoul.co.kr

2015-03-30 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지