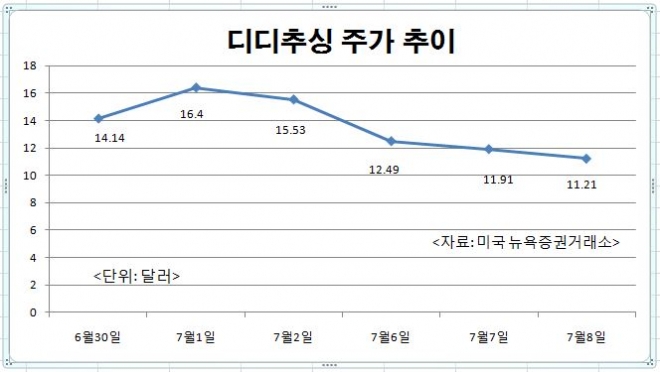

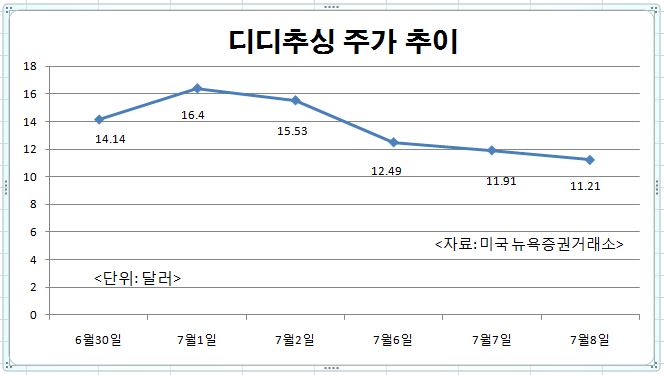

미 뉴욕증시 상장의 기쁨을 제대로 누려보기도 전에 중국 당국의 ‘안보심사’라는 철퇴를 맞아 존폐 갈림길에 서 있다. 사진은 지난달 30일 뉴욕증시에 상장한 디디추싱의 티커. 로이터 연합뉴스

‘중국판 우버’ 디디추싱이 ‘존폐’의 갈림길에 섰다. 미 뉴욕증시 상장의 기쁨을 제대로 누려보기도 전에 중국 당국의 ‘안보심사’라는 철퇴를 맞아 사실상 뇌사상태에 빠진 모양새다.

중국 당국의 디디추싱에 대한 갑작스런 조사는 지도부의 역린을 건드린 탓이라는 설이 가장 유력하다. 경제매체 차이신(財新)에 따르면 중국 당국은 디디추싱이 뉴욕증시 상장 두달 전부터 “지금은 상장을 추진할 때가 아니다”라고 일찌감치 경고를 보냈다. 인민은행과 은행보험감독관리위원회, 증권감독관리위원회, 국가외환관리국 등 관계 당국은 4월 29일 디디추싱을 비롯해 텅쉰·징둥 등 13곳 금융 플랫폼 사업자를 상대로 공동 웨탄(約談·예약 면담)을 진행했다. 웨탄은 당국이 문제 소지가 있는 기업을 불러 질타하며 개선책을 제시하는 절차다. 관계 당국은 이날 웨탄에서 ‘증권 발행·거래에 대한 규범과 해외 상장 행위’에 대한 논의했고 디디추싱에 상장 연기를 권고한 것으로 알려졌다. 5월 14일에는 교통운수부와 공업정보화부, 공안부 등 관계 당국이 디디추싱과 트럭공유업체 만방(滿幇) 등 10곳의 온라인 차량호출 업체를 불러 웨탄을 실시했다.

중국은 일반 도로의 교통량 현황이나 상업적으로 운영되는 주유소를 비롯해 전기차 충전소, 버스 정거장 위치까지도 국가 안보와 직결되는 ‘중요 정보’로 규정하고 있다. 2017년 시행된 중국 인터넷안보법에 따르면 정보통신(IT)과 운송, 에너지, 금융 등 ‘중요 정보’를 관리하는 기업은 반드시 중국 내에 중요 정보를 저장하고 중국 정부가 요구할 때 이를 제공해야 한다.

그런데 디디추싱은 뉴욕 상장 추진 과정에서 미 회계기준에 따라 다양한 정보를 미국 측에 공개해야 했다. 이 때문에 위치 정보를 다루는 디디추싱의 민감한 내부 정보가 미 당국이나 해외 대주주에 넘어갔을 공산이 큰 만큼 중국 지도부의 우려를 낳았다. 미중 갈등이 본격화된 이후 중국이 자국 기업들이 당국의 통제권 하의 홍콩 또는 상하이 증시 상장을 선호해온 이유다.

지난 2월 베이징 인민대회당에서 열린 탈빈곤 표창 대회에 참석한 청웨이 디디추싱(앞줄 왼쪽에서 둘째) 창업자겸 최고경영자가 시진핑 중국 국가주석의 연설을 경청하고 있다. 중국중앙방송(CCTV) 캡처

상황이 이런 만큼 디디추싱이 뉴욕 상장을 추진하는 과정에서 중국 당국이 안보상 민감하다고 여기는 데이터를 미국 측에 제공한 것이 문제가 됐다는 소문이 급속히 퍼졌다. 디디추싱이 해외에서 상장한 것은 “중국의 중요 데이터를 미국에 갖다 바치려는 행위”라는 비판이 확산되고 있는 것이다.

국부 유출이 디디추싱의 조사를 부채질했다는 지적도 있다. 중국 지도부는 자국 시장에서 얻은 이익을 미국 투자자에게 이전할 경우 중국 내 부의 축적과 재분배에 악영향을 끼친다는 인식이 강하다. 중국에서 독점적 지위를 이용해 엄청난 돈을 번 디디추싱이 미국 증시 투자자들의 배만 불린다는 논리다. 교통운수부에 따르면 지난해 10월 기준 디디추싱의 월간 차량 호출 건수는 5억 6200만건으로 집계됐다. 디디추싱이 지방 중소도시를 겨냥해 별도로 출시한 플랫폼 화샤오주(花小猪)는 320만건 수준이다. 두 플랫폼을 합친 시장 점유율은 무려 90.6%에 이른다.

디디추싱의 베이징 본사 로고. AFP 연합뉴스

디디추싱의 이번 위기는 급성장하는 중국 정보기술(IT) 기업들의 최대 위협이 ‘중국 정부’라는 새삼 확인해 준다. 중국 당국이 디디추싱에 이어 3곳의 플랫폼 사업자를 대상으로 ‘안보심사’에 들어갔기 때문이다. 국가인터넷정보판공실은 “국가 데이터 안보 위험 방지 등을 위해 만방의 자회자인 화물중개 플랫폼 윈만만(運滿滿)과 훠처방(貨車幇), 구인·구직 플랫폼 BOSS즈핀(直聘)을 대상으로 안보심사를 한다”고 5일 발표한데 이어 신규 회원모집 금지 조치도 내렸다. 이들 기업은 모두 5~6월에 뉴욕 증시에 상장한 기업이다. 중국 정부가 지난해부터 반독점, 금융 안정, 소비자정보 보호 등의 명분을 내세워 플랫폼을 기반으로 성장한 대형 기술기업에 대한 규제를 강화해왔는데, 이젠 더 심각한 국가안보 카드까지 꺼내 중국 빅테크의 고삐를 죄고 있는 것이다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지