[이종원 선임기자 카메라 산책] 과천 구세군사관학교를 가다

12월 하면 떠오르는 친숙한 광경이 있다. 구세군의 자선냄비와 종소리다. 자선냄비 옆에서 군대식 제복을 입은 사람들이 딸랑딸랑 종소리를 울리면 “아, 또 한 해가 가는구나.” 하고 가는 세월을 실감하게 된다. 그리고 모진 추위와 맞서야 하는 어려운 이웃을 생각하게 된다. 세밑 스산한 도심을 따뜻하게 만드는 정감 어린 풍경이다.

12월 1일부터 거리 모금에 사용할 자선냄비 앞에서 구세군사관학교 생도들이 밝은 표정으로 기념 촬영을 하고 있다.

구세군 하면 자선모금을 위해 일시적으로 모인 봉사조직쯤으로 여기기 쉽다. 하지만 구세군(The Salvation Army)은 1865년 영국 감리교 목사 윌리엄 부스가 창시한 엄연한 기독교의 한 교파다. 우리나라에는 1908년 개신교의 한 교단으로 도입됐다. 다른 교파처럼 교회와 교리체계를 갖추고 있는데, 자선냄비와 같은 사회봉사 활동에 큰 역점을 두고 있어 교회이면서 동시에 사회봉사단체라고 볼 수 있다.

구세군의 가장 큰 특징은 군대의 조직 형태를 본뜬 사관학교 제도다. 기자가 찾아간 곳은 경기 과천시에 있는 구세군사관학교. 2년의 교육과정을 마치면 신학대학을 졸업한 천주교 신부나 개신교 목사처럼 사제 자격을 받는다. “할렐루야!” 여기저기서 생도들이 우렁찬 목소리로 오른손 검지를 들어 올리는 구세군식 인사를 한다. 짙은 감색 제복의 그들의 동작에 ‘군기’가 바짝 들어 있다.

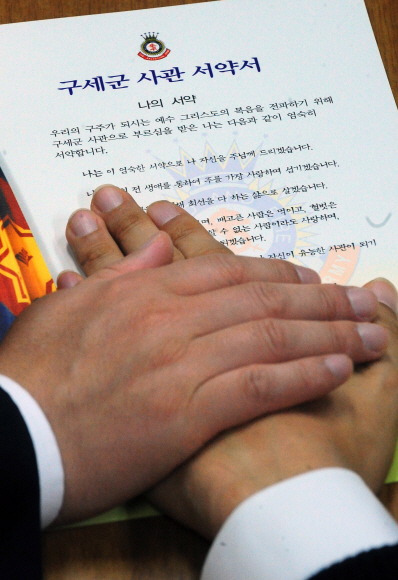

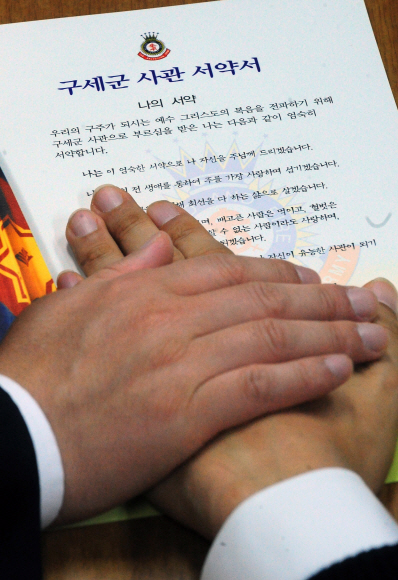

2년간의 교육과정을 마치고 임관식에서 구세군 사관 서약을 하는 모습.

구세군 사관생도들은 1인 1악기 연주가 기본 교육과정에 들어 있다.

생도들은 사관학교 사택에서 가족들과 2년간 공동체생활을 한다(윤현충·김선화 부부생도 가족).

올해도 전국 76곳에서 315개의 자선냄비가 따뜻한 손길을 기다리고 있다.

“과거 서울역 개찰구에서 차표 검사하는 승무원 같죠?” 농담을 건네는 1학년 최철호(39) 생도는 대기업에서 근무하다 지난해 이곳에 들어 왔다. “집안 어른 중 한 분인 구세군 사관에게 영향을 받았는데 처음엔 삶의 안락을 포기하는 데 고민이 많았어요.” 최 생도의 동기생들은 공무원, 사회복지사 등 다양한 경력을 가졌다. 나이도 26세에서 45세까지 천차만별이다.

이들은 사관학교 사택에서 공동체 생활을 한다. 기상 시간이 정해져 있고 소등 시간이나 외출 제한도 있다. 일요일에는 각자 배정받은 교회에 가서 목회 실습을 하며 수요일은 소그룹 모임과 봉사 활동을 한다. 학교에는 관리인이 따로 없다. 청소를 비롯한 사관학교 내 모든 일은 학생 모두가 참여하는 공동체 생활로 이뤄진다. 결혼을 하려면 반드시 사관 커플이어야 한다는 독특한 원칙도 있다. 10년 전 결혼해서 지난해 생도가 된 윤현충(38)씨와 김선화(38)씨는 “사관의 길은 가족이 아니면 감내하기 어려운 일”이라며 “평생을 헌신하며 청빈하게 살아 가야 한다는 것을 몸소 깨우치고 있다.”고 말했다. 실제로 구세군 사관은 4인 가족 최저생계비 수준인 150만원 정도의 월급으로 한 달 생활을 한다. 청빈이 구호가 아닌 생활인 것이다. 생도들은 임관 후에 전국 250개 교회와 300여곳의 구세군 복지시설로 간다. 실제로 군대처럼 본영의 명령을 받으면 2주 안에 부임해야 한다. 그들은 스스로를 ‘그리스도의 군병(軍兵)’이라고 부른다. 세상의 탐욕과 빈곤, 나태 등 신의 영광을 가로막는 사회악에 맞서 ‘영적인 전투’를 벌이는 군대처럼.

●임관후 전국 250개 교회·300여 복지시설로

일과를 마친 생도들이 12월 1일부터 거리 모금에 사용할 자선냄비를 손질하고 있다. “자선냄비 모금을 왜 12월에만 하느냐.”고 한 생도에게 물었다. 이 생도는 “한 해를 마무리하는 시기인 만큼 이웃사랑 실천을 통해 유종의 미를 거두기 위해서”라고 대답한다.

▲ 자선모금활동을 나가기 전에 자선냄비와 종을 손질하는 구세군 본영의 사관들과 봉사활동자들

▲ 구세군사관학교 교육일정에 포함된 양로원 방문 시간에 한 사관이 할머니에게 모자를 씌워주고 있다.

|

▲ 자선냄비 모금활동을 나서기 전에 기념촬영을 하고 있는 구세군 사관생도들

|

글 사진 jongwon@seoul.co.kr

2011-11-26 24면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지