국학진흥원 ‘담談’ 11월호 중독 문제 다뤄

가정상비약 아편, 조선 후기엔 중독 문제 심각

한국민족문화대백과사전 제공

아편의 재료가 됐던 양귀비. 조선시대 중후반까지만 해도 아편은 각 가정의 비상상비약이었다. 그러나 청나라의 아편 중독이 알려지면서 조선도 아편에 대한 엄격한 통제를 시작했다.

한국민족문화대백과사전 제공

한국민족문화대백과사전 제공

이런 상황에서 한국국학진흥원은 웹진 ‘담談’ 11월호에서 ‘중독, 파멸의 지름길’이라는 주제로 오랫동안 인간을 괴롭혀 온 중독이라는 문제가 조선 시대에는 어떻게 받아들여졌고 인식됐는지에 대해 다양한 시선으로 살펴봤다.

국어사전에서 ‘중독’은 음식물이나 약물의 독성으로 신체가 기능장애를 일으키거나 특정 물질에 지나치게 의존해 그것 없이는 견디지 못하는 병적 상태, 어떤 사상에 젖어 정상적으로 판단할 수 없는 상태로 설명하고 있다. 결국 중독은 정상에서 벗어난 비정상적이고 병적인 상태다.

조석연 신한대 교수는 ‘전통사회의 가정상비약 아편은 어떻게 마약이 되었나?’라는 글을 통해 전통사회의 가정상비약인 아편이 마약으로 규정되는 과정을 설명한다.

아편은 ‘앵속’이라고 하는 양귀비 과피에 상처를 내 분비된 유액을 모아 자연 건조해 굳힌 덩어리다. 아편의 재료인 양귀비 재배에 대한 기록은 ‘세종실록’의 ‘지리지’에서 처음 볼 수 있으며 ‘성종실록’에서는 조선이 일본 사절에 예물을 보냈는데 그 항목 중에 양귀비씨 1봉이 포함돼 있을 정도로 상비약으로 효능이 입증된 귀한 상품이었다. 광해군 2년 ‘동의보감’의 탕액편에도 아편의 약효와 제법을 소개하고 있다. 이처럼 조선 중후기까지만 해도 앵속은 농가에서 흔히 재배하는 약재였다.

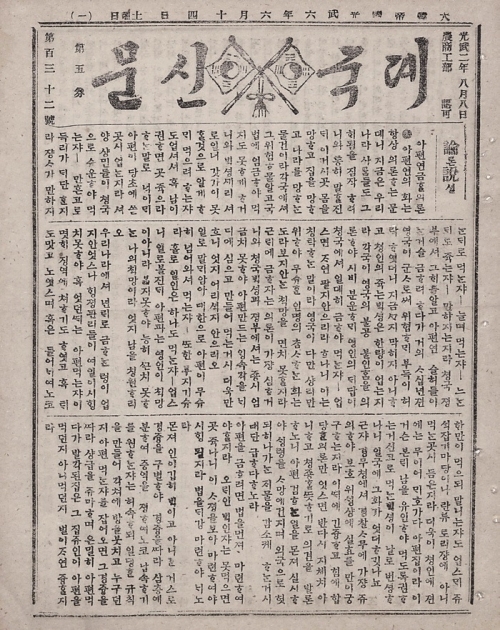

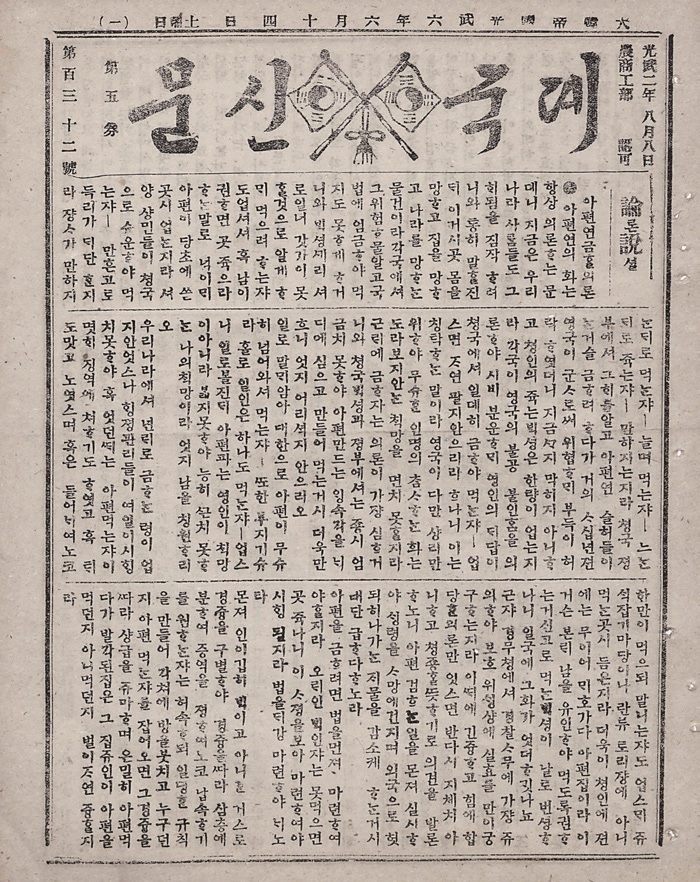

국립중앙도서관 제공

‘제국신문’ 1902년 6월 14일자 1면과 2면에는 청국에서 유입되는 아편으로 인한 대한제국 사회의 병폐를 보도했다. 대한제국에서 마약 중독 문제가 심각했음을 보여주는 단면이다.

국립중앙도서관 제공

국립중앙도서관 제공

고종 독살 미수사건으로 마약 경계심 강화약재 이외 목적으로 아편을 흡연해 피해가 발생하는 모습이 처음 등장한 것은 1840년 헌종 6년 3월 25일 ‘헌종실록’ 기록에서다. 아편이 청나라 주민들에게 유입되면서 문제가 생기기 시작했다며 경계 의식이 싹튼 것이다. 이후 1848년 청국에서 아편 흡입기구를 조선으로 몰래 반입하다가 발각된 박희영이라는 사람을 멀리 유배 보내고 평생 종으로 살게 하는 처벌을 내린 기록이 있다.

국내 최초의 아편 금지 규정은 1894년 10월 조선 정부가 법무아문 고시를 통해 ‘아편연금계조례’다. 이후 아편에 대한 사회적 경계를 더욱 강화한 것은 1898년 고종 독살 미수 사건인 ‘독차 사건’이다. 왕을 시해할 목적으로 고종과 순종이 마시는 커피에 아편을 몰래 투입했다가 발각된 사건이다.

조 교수는 “현재 쓰는 ‘마약’이라는 용어는 의학적 정의가 아닌 법률상 정의를 담고 있다”라면서 “사회에서 마약이 빚는 여러 가지 문제의 원인은 마약 자체에 있다기보다는 그것을 사용하는 사람들에게 있다”라고 지적했다.

조선, 아편보다 심각한 중독은 ‘도박’

양반은 패가망신, 수령은 노름꾼과 유착조선시대에는 아편보다 심각한 중독을 ‘도박’으로 봤다. 전경목 한국학중앙연구원 명예교수는 ‘노름으로 패가망신한 양반과 청부업자로 전락한 수령’이라는 글을 통해 조선 말기였던 19세기 중반 전라도 장수현에 살던 양사헌이라는 인물의 탄원서를 통해 당시 성행한 노름으로 인한 폐해를 그대로 보여주고 있다. 노름빚 상환을 증명해달라는 탄원서는 평범한 문서처럼 보이지만 그 이면에는 조선 후기 부패한 수령의 모습과 함께 수령이 노름꾼들과 유착해 노름빚을 받아주는 청부업자로 전락한 상황을 적나라하게 보여준다.

편집자인 김수영 한양여대 문예창작과 교수는 “중독이라는 조선의 사회문제를 두루 살펴봄으로써 오늘날보다 바람직한 우리 사회의 모습을 상상하는 데 작은 실마리를 던져줄 수 있을 것으로 기대한다”라면서 “중독처럼 쉽게 해결하기 어려운 문제일수록 문제 본질에 정면으로 맞서는 용기가 필요하고 그런 변화는 관심에서 시작된다”라고 말했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지