단절된 역사 복원 위한 중요 기록

대개 식민지배 자료로 찍었지만

탁월한 구도 등 자체로도 예술적

국립중앙박물관에 3만여건 보관

류재민 기자

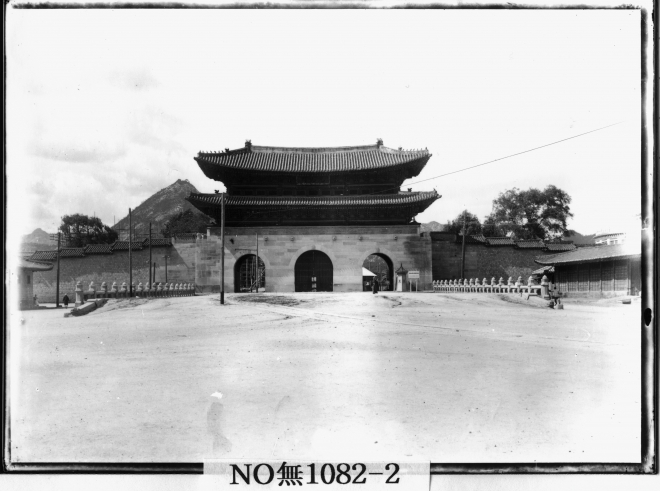

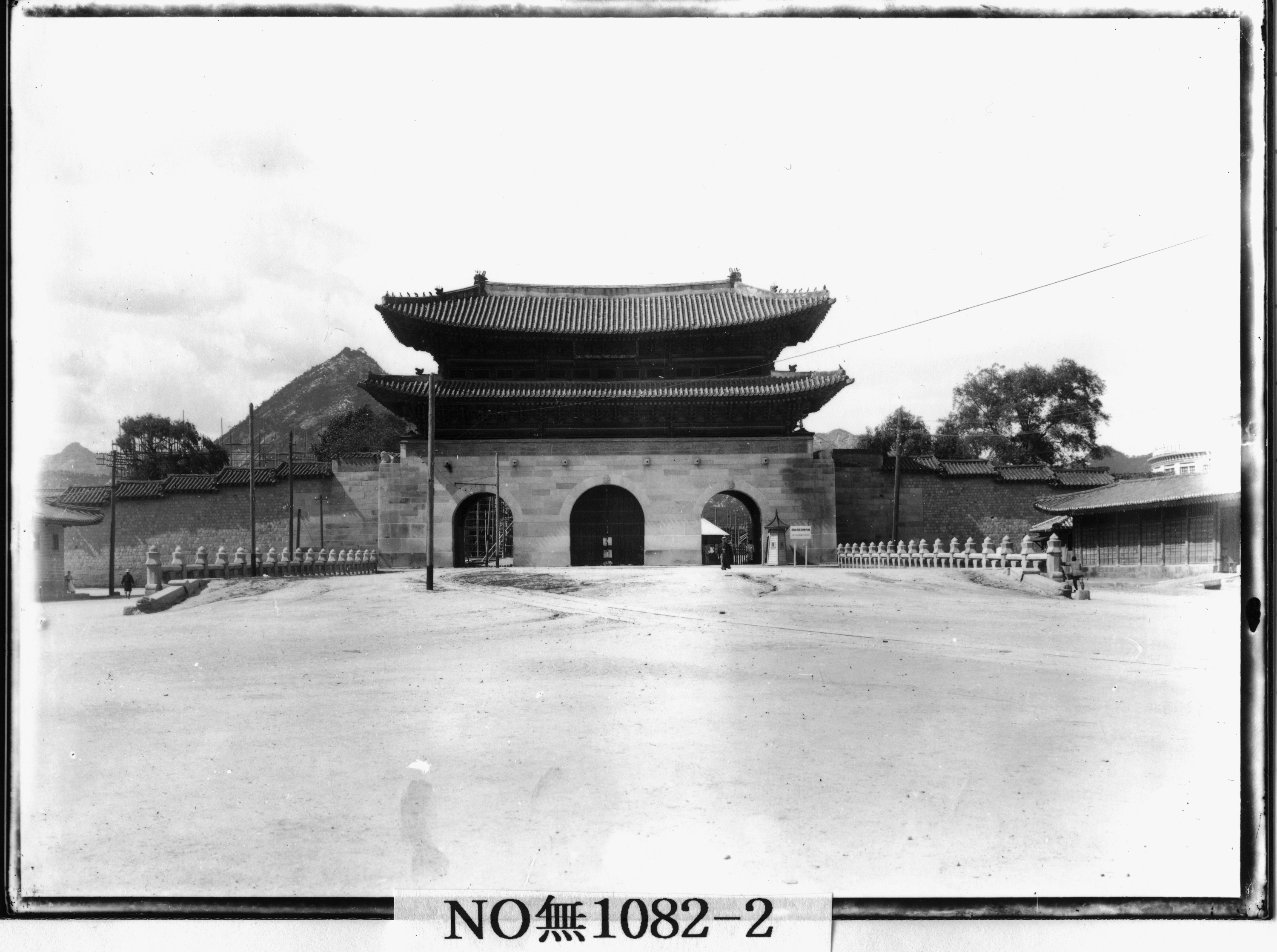

다음달 복원을 마치는 광화문 월대와 함께 일반에 공개될 서수상은 일제강점기 찍은 유리건판 사진이 단서가 돼 제자리로 돌아올 수 있었다.

류재민 기자

류재민 기자

다음달 공개될 서수상이 제자리로 돌아올 수 있던 데는 유리건판 사진의 역할을 빼놓을 수 없다. 그간 역사에 관심 있는 사람들에겐 호암미술관 서수상이 원본이라는 소문이 퍼져 있었는데 그 근거 자료가 바로 일제가 남긴 유리건판 사진이었다. 사진의 가치를 이야기할 때 ‘기록은 기억보다 강하다’, ‘기록은 기억을 지배한다’는 표현을 쓰는데 이번에 제대로 그 가치가 발휘된 셈이다.

디지털 사진이 대세이고 필름 사진이 감성 소품으로 과거의 명맥을 잇고 있지만 그 이전에는 유리건판이 있었다. 유리건판은 1871년 영국인 리처드 리치 매덕스(1816~1902)가 발명한 것으로 20세기 초반 사진을 찍을 때 많이 사용됐다. 필름에 찍힌 장면이 유리판에 찍혔다고 생각하면 이해하기 쉽다.

국립중앙박물관 제공

유리판

근대적 방식으로 촬영된 유리건판은 일제가 식민 지배를 위해 다양하게 촬영한 사진 자료로 국립중앙박물관은 1987년부터 인화 작업을 시작했고, 몇 차례 추가 작업을 거쳐 지금은 디지털 고화질 이미지로 DB를 구축해 누구나 쉽게 찾아볼 수 있다.

국립중앙박물관 제공

국립중앙박물관 제공

유리건판 사진은 양면성을 지닌다. 광화문 월대 서수상을 찾게 한 사진처럼 근대와 현대 사이 단절된 우리 역사를 복원하는 데 중요한 자료로 쓰인다. 국립중앙박물관 ‘영원한 여정, 특별한 동행’ 전시를 준비한 이상미 학예연구사는 “유리건판 사진을 토대로 흩어진 상태의 토우 장식과 토기를 하나씩 맞춰 1926년 경주 황남동에서 출토된 토우 장식 토기 97점을 복원했다”고 설명했다.

그러나 한편으로 식민 지배를 위한 기초조사 자료였다는 점을 놓쳐선 안 된다. 국립중앙박물관에서 유리건판을 보존·관리하는 김영민 학예연구관은 “유리건판은 아무나 못 찍는 사진이었다. 일제의 의도, 시선을 의식하고 봐야 한다”고 강조했다.

의미를 떠나 유리건판 사진은 사진 그 자체의 미학이 도드라진다는 점도 흥미롭다. 어떤 사진들은 작가가 예술혼을 불태워 찍었다는 게 느껴질 정도로 구도가 탁월하다. 광화문 월대 사진만 해도 사람이 없는 시간대에 좌우상하 균형을 맞춰 찍었다는 사실을 단번에 알 수 있다.

국립중앙박물관 제공

유리건판 인화본.

국립중앙박물관 제공

국립중앙박물관 제공

2023-09-20 21면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지