집으로부터 멀리/피터 케리 지음/황가한 옮김/민음사/544쪽/1만 7000원

ⓒ게티이미지·민음사 제공

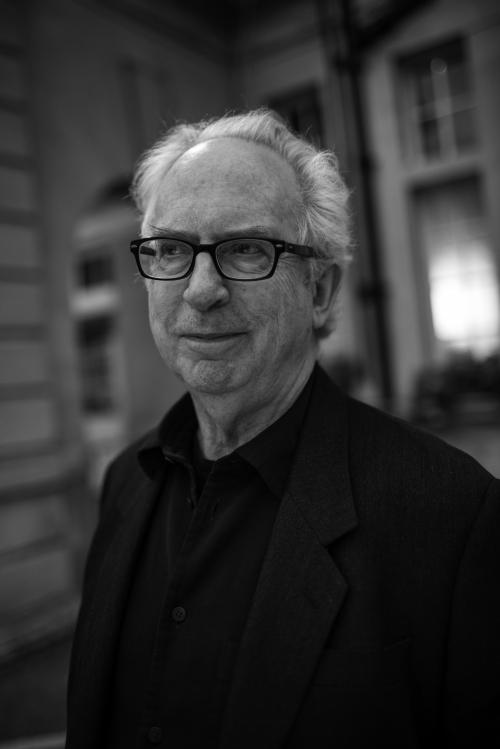

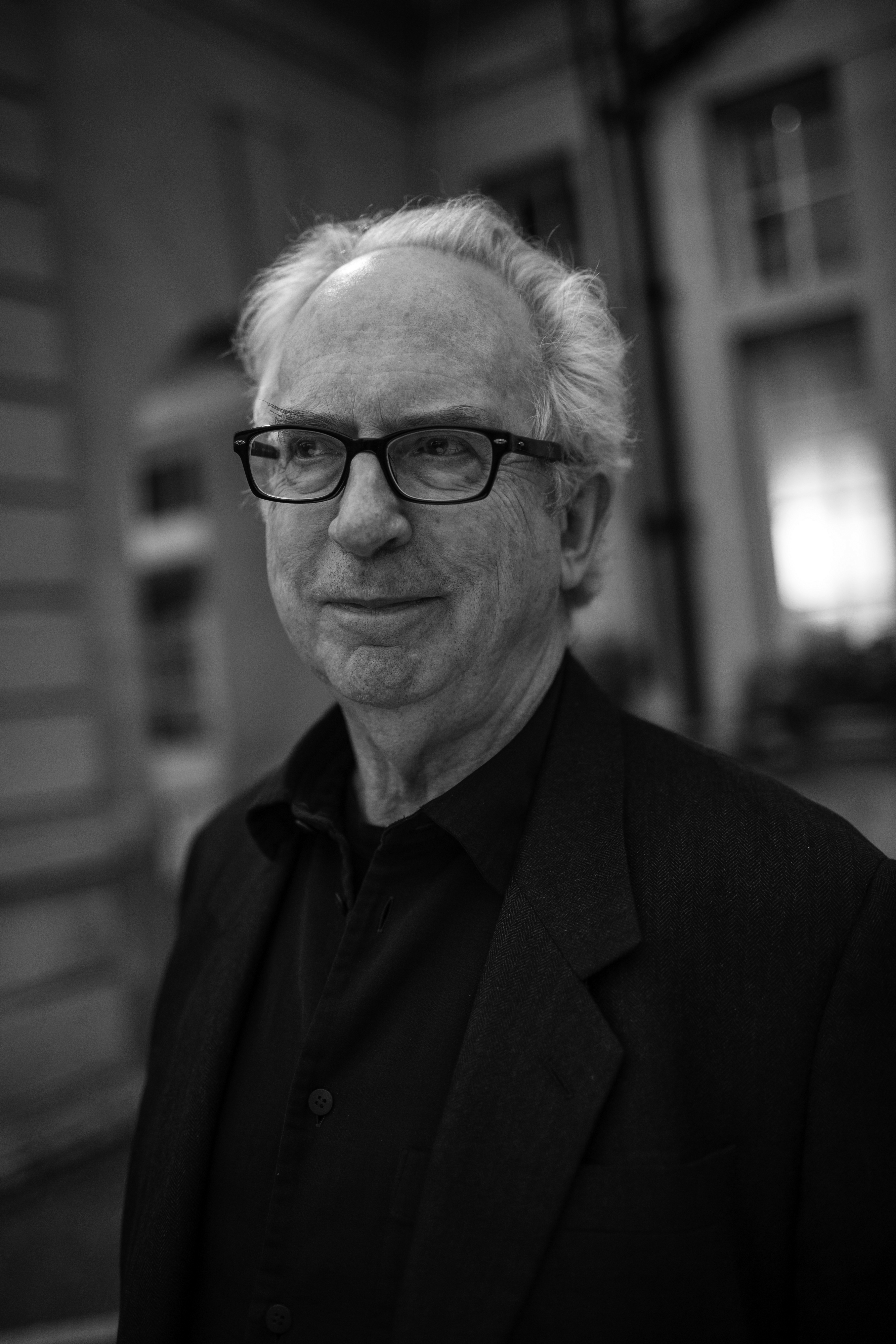

피터 케리.

ⓒ게티이미지·민음사 제공

ⓒ게티이미지·민음사 제공

광활하고 아름다운 오스트레일리아(호주) 대륙에는 폭력과 아픔의 진실이 잠들어 있다. 그곳에 먼저 살았던 원주민과 식민지 개척 이후 이주한 유럽계 백인 사이의 불편한 동거 이야기다. 이 문제를 외면할 것인가, 직시할 것인가. 호주 현대문학을 대표하는 작가인 동시에 ‘원주민이 아닌 호주인’이었던 피터 케리(81)가 마주했던 질문이다. 그의 장편소설 ‘집으로부터 멀리’는 이런 고민의 결과물이다.

노벨문학상과 함께 세계에서 가장 권위 있는 문학상으로 평가되는 부커상을 두 번이나 받은 케리는 새로운 난관에 봉착한다. 호주의 작가가 호주의 역사를 다루면서 원주민 이야기만 쏙 빼놓는 게 가능한가. 하지만 그들의 이야기를 쉽게 쓸 순 없는 노릇이다. 원래 그곳의 주인임에도 백인에게 땅을 빼앗긴 뒤 주변부로 밀려난 호주 원주민 ‘애버리지니’의 고통스러운 삶. 실제로 겪지도 않았으면서 작가랍시고 여기에 공감하는 ‘척’하는 게 과연 맞을까. 문학인의 윤리에 관한 문제다.

케리는 결국 진실을 마주하기로 한다. 다만 ‘원주민에 빙의해서’ 이 땅의 문제를 바라보는 우를 범하진 않는다. 대신 ‘원주민이면서 원주민이 아닌’ 인물을 앞세운다. 케리는 백인과 원주민 사이에 태어난 혼혈아를 의미하는 말이자 호주의 아픈 역사인 ‘도둑맞은 아이들’의 이야기를 꺼낸다.

호주 정부는 1900년부터 1960년대까지 혼혈아를 부모로부터 빼앗아 백인 가정에 입양 보내는 정책을 폈다. 여러 이유가 있었는데, 그중에서 가장 끔찍한 것은 당시 백인 남자가 원주민 여자를 강간해서 혼혈아를 출산하는 사례가 급격히 늘었기 때문이라는 설이다. 이 아이들이 원주민의 방식으로 자라나면 훗날 백인들에게 위협이 될지도 모르기에 그 싹을 잘라 낸 것이다. 이들에 대한 공식적인 사과와 보상이 이뤄진 건 2008년 이후다. 세계사 교과서에서 ‘백호주의’라는 단어 하나만 배우고 넘어가는, 호주 백인우월주의 정책의 끔찍한 민낯이다. 케리는 여러 원주민을 직접 인터뷰한 뒤에 소설을 썼으며, 완성된 작품을 그들에게 감수받기도 했다.

자동차 대리점 운영권을 얻기 위한 자금을 마련하려고 호주 대륙 횡단 자동차경주에 참여하게 된 ‘봅스’ 부부와 그들의 경주에서 지도를 읽고 길을 안내하는 내비게이터 역할로 그들을 돕게 된 이웃 남자 ‘윌리 박후버’의 이야기다. 경주 도중 여러 사고를 겪고 오해와 갈등 끝에 ‘봅스’ 부부와 헤어지는 ‘윌리’는 원주민 아이들을 가르치는 과정에서 자기가 어떻게 태어났는지 진실을 알게 된다. 도둑맞은 아이들이었던 윌리는 그곳에서 ‘집으로부터 먼’ 곳에서 자신의 새로운 정체성을 찾기 시작한다.

읽기가 마냥 쉽지만은 않다. 번역이 나쁜 게 아니라 한국과 호주 사이의 거리 탓이다. 익숙하지 않은 호주의 고유명사들이 여럿 등장한다. 소설을 한국어로 옮긴 번역가 황가한은 “이런 난관을 극복하고 좀더 많은 작품이 국내에 소개돼 오스트레일리아가 보다 친숙한 나라가 됐으면 하는 바람”이라고 했다. 다소 낯설지만 오히려 호주로 멀리 여행을 떠나는 기분으로 읽으면 또 새롭게 다가올 수 있겠다.

2024-08-30 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지