‘시는 살아 있다’ 펴낸 성민엽 교수

한중, 서양 문화 수용 중 소원해져평생 중문학 연구에도 번역 어려워

양국 1980년대 이래 여성 시인 약진

시 읽는 탄탄한 독자층 등 공통점

시에 진정한 문화교류 가능성 있어

성민엽 교수 제공

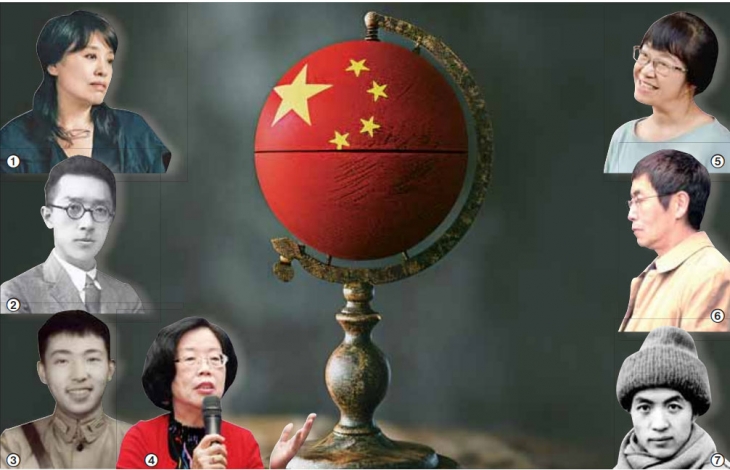

성민엽 서울대 중어중문학과 명예교수 겸 문학평론가가 그의 새 책 ‘시는 살아 있다’에서 소개한 20세기 중국의 시인들. ①자이융밍 ②후스 ③무단 ④수팅 ⑤위슈화 ⑥베이다오 ⑦구청.

성민엽 교수 제공

성민엽 교수 제공

후스, 베이다오, 무단, 자이융밍, 위슈화. 중국의 현대문학을 수놓은 시인들의 이름이다. 우리에게는 다소 멀게 느껴진다. 오히려 더 먼 과거의 이백, 두보, 도연명은 꽤 친숙한데 말이다. 이 괴리는 어디에서 오는 걸까.

얼마 전 중국 현대시의 흐름을 일별한 해설서 ‘시는 살아 있다’(문학과지성사)를 펴낸 성민엽(68·본명 전형준) 서울대 중어중문학과 명예교수를 26일 서울 관악구에 있는 학과 사무실에서 만났다. 1980년대 이래 국내 문단에서 활발히 활동했던 문학평론가이기도 하다. 꼼꼼하면서도 강단 있는 해석과 함께 독자를 중국 현대시의 찬란한 세계로 안내한다.

성민엽 서울대 명예교수

“한자를 함께 사용하던 시대에는 이백, 두보가 다른 문화의 존재가 아니었다. 하지만 근대 전환기에 서양 문화를 받아들이는 과정에서 서로 소원해졌다. 우리는 한국어, 중국도 현대에는 구어체인 백화(白話)로 시를 쓰면서 거리가 더 벌어졌다. 이제 번역 없이는 가 닿기 쉽지 않다.”

평생 중문학을 연구했지만 모국어가 아니기에 어려움은 있다. 처음 보는 어휘를 만나기도, 아는 단어의 쓰임새가 달라지기도 한다. 이럴 땐 슬쩍 중국의 학자, 평론가, 시인에게 도움을 청한다. 해결되면 다행인데, 더 난감해지기도 한다. 중국어가 모국어인 그들도 “모르겠다”고 할 때다.

“반대로 중국에서 한국의 시를 연구하면서 나에게 도움을 청하는데, 나의 대답도 역시 ‘모르겠다’일 때가 있다. 그들은 한국의 연구자나 평단에서 무심코 지나친 걸 짚어 낸다. 외국어로 된 시를 읽는 건 이런 의미가 있다. 당연하게 된, 모국어 화자의 읽기를 비판적으로 인식하는 계기다.”

중국어에는 시제가 없다. 시간을 나타내는 조사가 있지만 감탄이나 강조 등 다양하게 쓰이기에 의미를 특정하기가 곤란하다. 이런 번역의 난항은 동시대로 올수록 더욱 심해진다. 한국에서 그렇듯 중국에서도 시가 점차 난해해지는 경향을 보여서다. ‘출발’(1942) 등의 시로 잘 알려진 시인 무단이 대표적이다. 이후 등장하는 시인인 베이다오, 구청, 둬둬 등의 작품을 일컬어 ‘몽롱시’라고 부른다.

“베이다오의 시를 두고 미국에서 토론이 벌어진 적이 있다. 당시 한 기자가 시인에게 ‘시를 쓸 때 무엇을 의미했는지’ 묻자, 베이다오는 ‘나는 모른다’고 답했다. 여기서 보듯 ‘의미’와 ‘의도’는 다르다. 시인의 의도는 있겠지만, 시로 적힐 때 그 의미는 시인을 떠난다. 시의 의미는 시인의 것이 아니란 얘기다.”

책에서 요약한 중국시의 흐름은 한국시와도 닮은 구석이 있다. 특히 1980년대 이래 여성 시인들이 약진한다는 건 한국과 중국이 공명하는 지점이다. ‘상수리나무에게’(1979)로 유명한 수팅, 강렬한 여성의 목소리를 토해 낸 자이융밍, ‘절반의 중국을 건넌다 너와 자러’(2014)로 섹스와 몸의 문제를 환기한 위슈화까지. 그는 중국 현대시의 매력을 이렇게 정리했다.

“세계적으로 시가 주변부 장르가 됐다고 한다. 하지만 한국과 중국에서는 여전히 시를 읽는 독자층이 탄탄하다. 공자가 활약한 춘추시대부터 중국은 시의 나라였고, 우리도 그렇다. 한국과 중국은 시가 ‘살아 있는’ 문화라는 공통점을 가지고 있다. 같은 것과 다른 걸 동시에 확인하는 즐거움이 있겠다. 정치적으로, 감정적으로 깊어진 골을 넘어 진정한 문화적 교류를 가능케 할 가능성이 여기에 들어 있다.”

2024-08-27 30면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지