헝겊인형 눈에 담긴 여순항쟁의 비극

서사 응축한 ‘오승민 블루’의 깊은 풍경

시적인 문장이 잊힌 것들 되새기게 해

오승민 작가의 ‘점옥이’

오승민 지음/문학과지성사/64쪽/1만 8000원

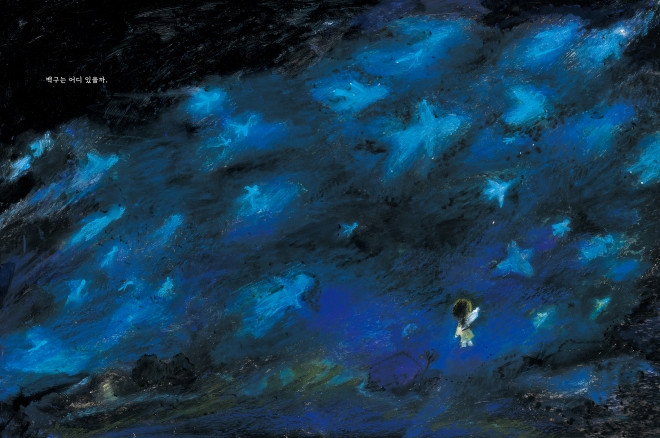

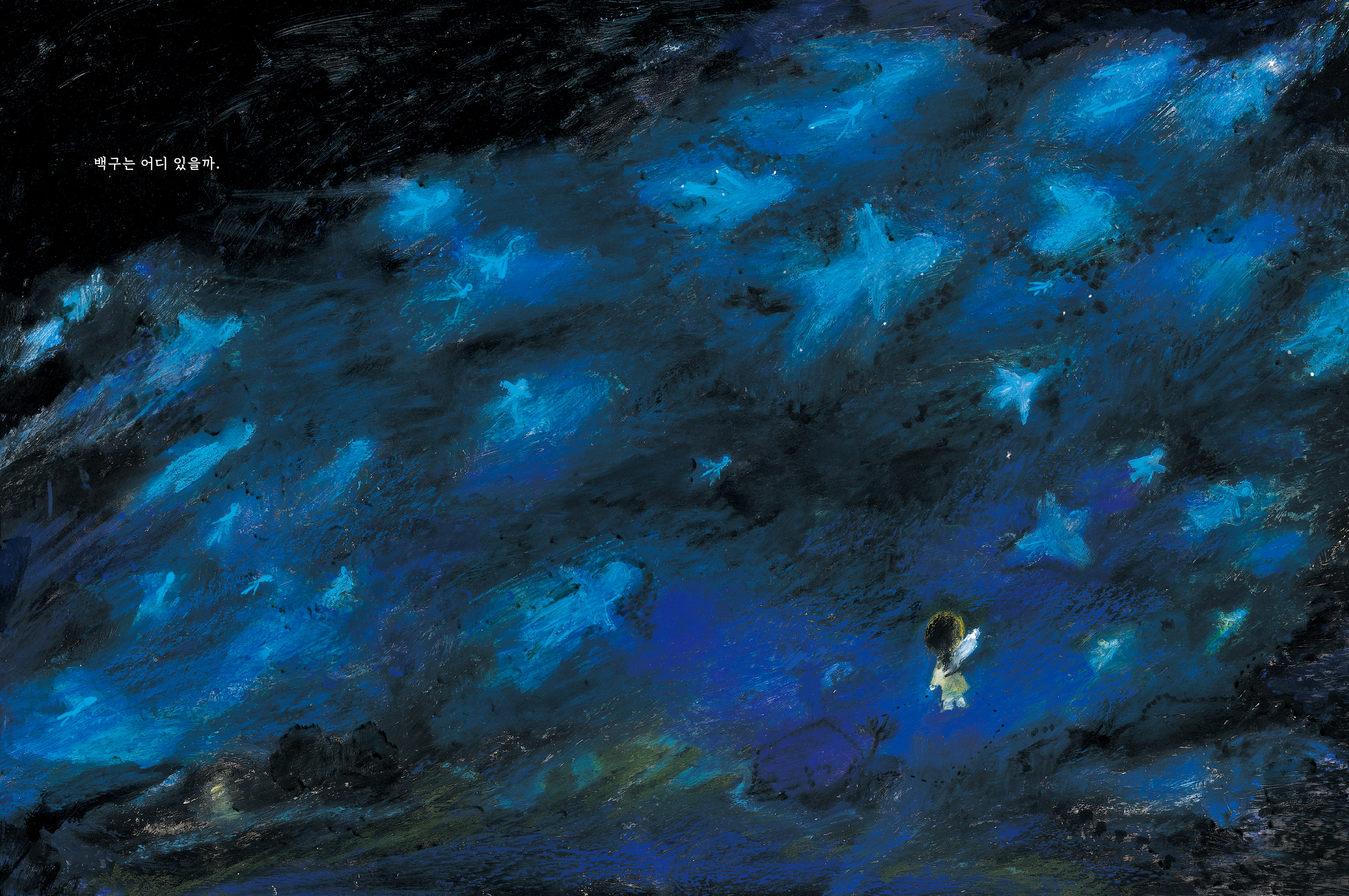

영문도 모를 일이었다. 시월의 그날, 암흑처럼 검은 큰 새가 날아와 까만 씨앗을 떨어뜨린다. 집과 밭에 빨갛고 노란 꽃들이 쿠궁쿵 대지를 뒤흔들며 피어나자 꽃밥을 나눠먹던 언니도, 꽃밥을 지키던 백구도 자취를 감춘다. 함께 소꿉을 놀던 오동나무 밑을 점옥이 혼자 우두커니 지킨다. ‘언니는 어디 있을까….’ 기다리고, 또 기다리는 사이 비와 바람이 점옥이 얼굴을 서서히 지운다.

헝겊 인형 점옥이의 눈에 비친 여순항쟁의 비극이다. 작가는 어른, 아이, 동물 할 것 없이 ‘파랑’이 묻은 생명을 무참히 앗아간 그 날의 참혹을 서럽도록 푸르고 아득해지도록 아픈 검은 색조의 그림에 켜켜이 재현해냈다.

오승민 작가의 ‘점옥이’

김지은 아동문학 평론가는 “작가는 어린이의 반대말은 전쟁이라고 말한다”며 “그림책 속의 푸른색이 겹겹이 서럽게 시려서 책을 읽고 나서는 눈물 없인 눈을 뜰 수 없었다”고 했다.

삶의 곡절과 인간 감정의 심연을 꿰뚫는 작가의 푸른색은 마지막 장면, 그 모든 비극을 지켜보며 우뚝 자란 오동나무 꽃의 보랏빛으로 영근다. 오늘날 세계 곳곳에서 전개되는 전쟁의 한복판에도 생기과 희망의 보랏빛이 피어나길 바라는 염원처럼.

오승민 작가의 ‘점옥이’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지