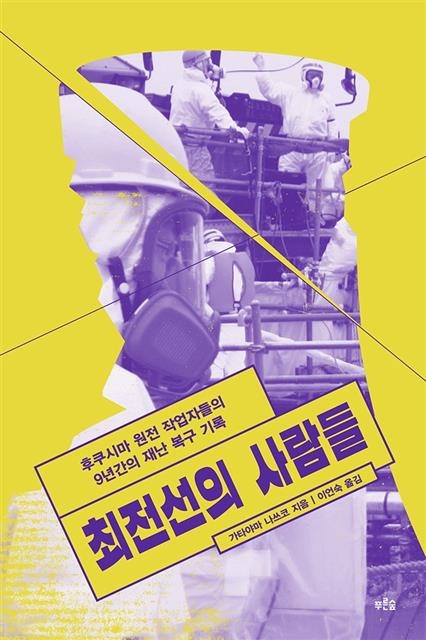

최전선의 사람들

가타야마 나쓰코 지음/이언숙 옮김

푸른숲/432쪽/2만 3000원

초대형 사고가 터지면 국가와 책임 당사자들은 늘 규모를 축소하고 은폐하기 바쁘다. 일본 정부와 도쿄전력 역시 ‘노심 용융’을 ‘노심 손상’으로, ‘냉온정지’를 ‘냉온정지 상태’ 등의 용어로 교묘하게 대체하며 문제의 심각성을 호도하려 했다. 그러면서 뒤로는 작업자들을 암과 죽음이 도사리는 원전 현장으로 밀어 넣었다.

일본의 원전 수주 구조는 아주 복잡하다. 도쿄전력이 히타치 같은 대형 건설업체에 일을 발주하면 그 아래로 하청업체 여럿이 연결되는 다중 하청 구조다. 도쿄전력은 3차 하청까지 인정한다고 했지만 실제로는 7차, 8차 하청까지 얽혀 있다. 사고 수습 초기 노동자들에게 지급됐던 위험수당은 갈수록 줄었다. 이 와중에 안전장비는 자꾸만 가벼워졌다. 사태가 안정되고 있다는 것을 보여 주기 위한 정부의 의도적인 제스처였다.

작업 인력 역시 초기엔 자발적이었지만 갈수록 울며 겨자 먹기로 변질됐다. “후쿠시마 제1원전에서 일하지 않으면 다음 일을 줄 수 없다”는 원청의 엄포에 하청업체 직원들은 꼼짝없이 동원될 수밖에 없었다. 산업재해가 발생해도 보상 신청을 하는 경우는 드물다. 원청, 고용주 등으로부터 온갖 회유와 압박이 가해지기 때문이다.

매일 발생하는 원전 오염수도 문제다. 일본 정부는 이를 내년 봄부터 바다에 방류한다는 방침이다. 최전선의 작업자들이 보기에 일본 정부가 추진 중인 원전 일상화 작업은 대단한 무리수다. 한 노동자는 “짜 놓은 각본대로 움직인다는 느낌”이라며 “원전 재가동 문제는 국민 투표로 의견을 물어야 할 것”이라고 주장했다.

저자 역시 “국가가 정책을 앞세워 폭주할 때 눈물을 흘리는 건 언제나 이름 없는 국민”이라며 “이 무명인들의 증언에 대처해야 하는 것이 모두에게 부과된 무거운 책무”라고 꼬집었다.

2022-04-22 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지