주소 이야기

디어드라 마스크 지음/연아람 옮김/민음사/496쪽/1만 8000원

전투 대비 징집용으로 시작된 주소

파리선 효율적 시민 감시용 수단도

일괄 주소 부여, 민주주의 증진 효과

지구위 나누는 디지털 주소도 등장

민음사 제공

오스트리아 합스부르크 왕가의 실질적인 군주였던 마리아 테레지아. 병사 징집을 위해 집집마다 번호를 매긴 것이 번지의 탄생으로 이어졌다.

민음사 제공

민음사 제공

민음사 제공

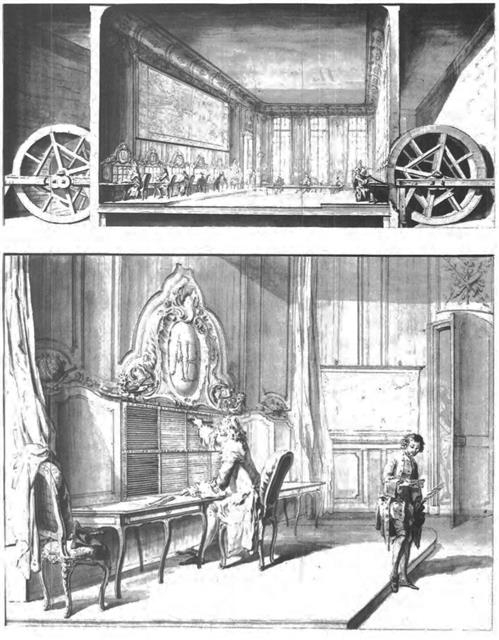

프랑스 파리의 경찰이었던 기요테가 고안한 수납장. 파리를 여러 구역으로 나누고 집집마다 번호를 매겨 관련 정보를 보관했다.

민음사 제공

민음사 제공

민음사 제공

20세기 초의 ‘도널드 트럼프’라 할 부동산 업자 헨리 맨덜이 미 뉴욕 맨해튼에 지은 고층 빌딩 사이로 옛 저택이 옹색하게 끼어 있다. 19세기 말 대저택들이 밀집했던 ‘파크 애비뉴’의 ‘1번지’였던 이 저택은 주인인 마사 베이컨이 죽은 뒤 맨덜의 건물에 ‘1번지’ 지위를 내주고 철거됐다.

민음사 제공

민음사 제공

비슷한 시기, 프랑스 파리의 경찰이었던 자크 프랑수아 기요테는 파리 시민들을 효율적으로 감시하기 위해 회전식 수납장을 고안했다. 파리를 여러 구역으로 나눈 뒤 숫자를 매기고 도로명이 한눈에 들어오도록 석판에 새겼다. 구역마다 배정된 경찰들은 시민의 정보를 수시로 ‘업로드’했다. 주소가 부여되기 전까지 국가는 자국민에 대해 까막눈과 다름없었으나, 번지가 탄생하며 그들이 누구인지 제대로 파악할 수 있게 됐다.

‘번지의 탄생’은 조세, 부역, 반체제 인사 색출 등에만 활용되지 않았다. 저자는 “계급의 구분 없이 모든 가옥에 번호를 새기는 일은 합리성과 평등이라는 계몽사상의 원칙을 한층 증진시켰다”고 평가했다. 유권자 등록 등이 쉬워지면서 민주주의가 증진됐고 치안이나 방역 등에도 도움이 됐다.

여태 주소가 없는 나라도 많지만 지구 반대편에선 벌써 지구 위의 모든 공간에 주소를 부여하는 작업이 진행되고 있다. 왓스리워즈(what3words)는 세상 모든 주소를 3개의 고유단어로 만드는 스타트업이다. 3m×3m 정사각형의 각 면에 3개의 고유한 단어를 부여해 주소를 만든다. 예를 들어 도로명 주소가 ‘서울 중구 세종대로 124’인 서울신문 입구의 3m×3m 블록 하나의 주소는 ‘평안, 차차, 가상’이다. 바로 옆 블록은 ‘설탕, 긴급, 공상’이다. 누군가 위급 상황이 생겼을 때 이 방식으로 주소를 알렸다 치자. 순찰차가 잘못 찾아갈 가능성은 ‘0’에 가깝다. 영국에선 이미 이 주소 기술을 도입해 긴급 구조 서비스를 시작했다고 한다. 책은 구글 플러스코드 등 디지털 주소의 등장으로 변해 갈 주소의 미래도 함께 내다본다.

2021-12-03 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지