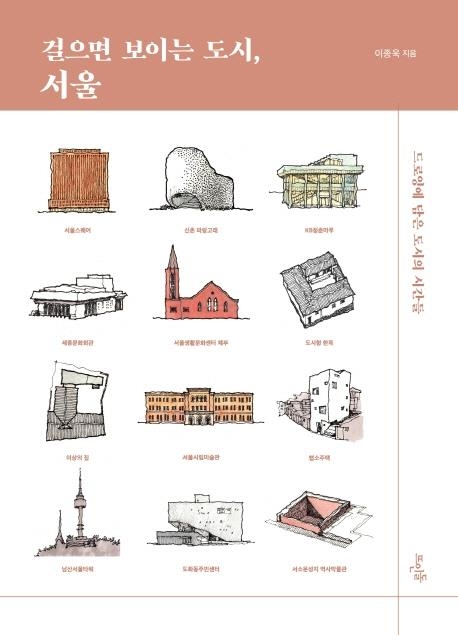

걸으면 보이는 도시, 서울/이종욱 지음/뜨인돌출판사/328쪽/1만 7000원

이종욱 건축가의 ‘걸으면 보이는 도시, 서울’은 집값에 가려진 서울의 맑은 얼굴을 보여 주는 책이다. 평범함 속에 숨어 있는 비범함을 좋아한다는 저자는 서울 이곳저곳을 걷고, 쓰고, 그렸다. 책에 담긴 모든 그림은 저자가 발품 팔아 다니면서 그린 것으로, 시간과 함께 농익은 서울의 모습을 오롯하게 보여 준다.

저자가 처음 안내하는 곳은 서소문동, 정동 일대와 서학당길이다. 정동의 옛 명칭은 ‘정릉동’으로, 태조 이성계의 두 번째 부인이자 조선의 첫 왕비인 신덕왕후 강씨의 능묘 ‘정릉’이 이곳에 있었다. 하지만 이방원이 왕이 되자, 세자 책봉 문제로 갈등을 빚은 계모의 무덤을 도성 밖, 지금의 성북구 정릉동으로 옮겼다. 이 외에도 정동은 역사적 맥락을 풍성하게 담고 있다. 19세기 후반 영국, 러시아, 프랑스공사관이 자리잡으면서 “서구 열강의 외교 타운”이 됐다.

개발 시대를 상징하는 청계천과 세운상가도 눈길이 간다. 청계천 복개는 사실 일제강점기와 1950년대 부분적으로 시행됐다. 하지만 1961년 군사정권이 집권하며 속도가 붙었다. “국민들에게 ‘일 잘하는 정부’라는 이미지를 심기 위함”이었다고 한다. 전형적인 전시행정인 셈이다. 세운상가가 그 일환이었다. 1960년대 중반까지 실향민들의 판잣집과 대한민국 최대 사창가였던 ‘종삼’이 버티고 섰던 자리에 젊은 건축가들이 총동원돼 세운상가를 세웠다. 결과는 참담했다. 당시 “경제적 상황에 어울리지 않는 공중 가로, 주변 도시 맥락과 맞지 않는 초대형 구조물, 그리고 이상(기본 설계)과 현실(실제 시공)의 괴리” 등으로 얼룩진 건축물이 바로 세운상가다.

최근 젊은 세대에게 사랑받는 경의선숲길도 찾아간다. 지금은 도심 속 쉼터지만, 경의선은 전쟁 물자를 실어 나르기 위해 만들어진 철길이었다. 이미 1900년부터 대한제국이 경의선 공사를 위한 선로 측량을 자체 진행하고 있었지만 일본이 갈취해 공사를 서둘렀다.

경의선 철로는 “서울에서 개성, 평양 등 한반도 서북부를 종단해 대륙의 관문, 신의주까지 이어지는 경로”였기 때문이다. 역사의 진한 숨결을 품은 경의선 일대는 이제 숲길로 재탄생해 일명 ‘핫플’이 됐다. 저자는 “숲길 옆에 들어선 술집과 카페에서의 한바탕 흥겨운 시간 속에서” 공간에 담긴 역사를 되짚어보자고 은근하게 권한다. 언젠가 또 변하고 말 서울의 모습을 기억하고 싶은 이들에게 제격인 책이다.

출판도시문화재단 문화사업본부장

2021-11-26 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지