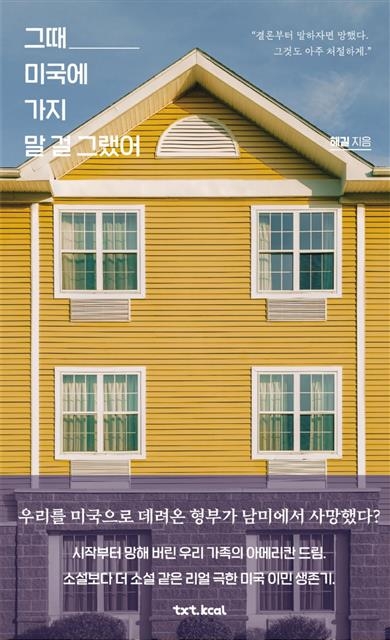

저자 실화 담은 한국 가족의 미국 정착기

영주권 얻으려 갖은 고생에 전 재산 탕진

실패담 낱낱이 써내 소설로 느껴질 정도

매매혼 등 우리의 이민정책 돌아보게 해

미국에 대해 누군가는 할리우드를, 누군가는 디즈니랜드를, 누군가는 뉴욕을 떠올릴 수 있다. 그리고 관광하면서 보는 미국과 유학 생활하는 미국, 직장인으로서 겪는 미국, 그리고 이민 생활에서 마주하는 미국의 모습은 모두 다르다. ‘그때 미국에 가지 말 걸 그랬어’는 2011~2017년 한국 가족이 미국에 정착하기 위한 생생한 고군분투기이자 참담한 미국 이민 실패기다.

저자 가족에게 어느 날 미국에서 살고 있는 사촌언니 부부가 찾아와 미국 이민을 제안한다. 미용 잡화 전문점을 운영하면 편히 살 수 있다며 사업 자금을 보내 달라는 요구와 함께. 저자는 영화업계에서 일하고 싶은 대학생이었고, 부모님은 골프를 즐기며 노후를 보내고자 했다. 그래서 한국 삶을 정리하고 미국 조지아주로 떠났다. 사전답사도 끝내고 간 미국에서 경험한 것은 보험사기. 사촌언니 남편이 사망을 위장한 보험사기극을 벌였고, 그 비용을 충당하려 이들 가족에게 접근한 것이었다.

가족은 이때부터 미국의 밑바닥 인생을 경험한다. 가장 먼저 맞닥뜨린 곳은 하층민이 거주하는 낡은 아파트다. 다 떨어져 가는 나무로 된 현관문, 삐걱거리는 계단, 더러운 카펫 바닥과 각종 벌레가 출몰한다. 윗집에서 깜빡 잊고 세탁기를 켜 놔 물이 새고, 아랫집에서는 거의 매일 저녁 파티를 열어 신경을 긁는다.

저자의 아버지가 일자리를 구하는 모습은 눈물겨울 정도다. 한국인이 운영하는 미용용품 가게에 취직하지만, 온갖 해괴한 손님을 마주하며 상상 이상의 무시와 멸시를 당한다. 한인타운에서 알게 된 지인과 동업해 연 닭튀김 요리점에서도 고난의 연속이다. 갑자기 등장한 동양인이 달갑지 않았던 주민들은 매장에서 생트집을 잡고, 위생 상태가 불량하다며 연일 보건부에 신고해 댄다.

비자는 곳곳에서 걸림돌이 된다. 취업이든 대학 진학이든 영주권이 없으면 도전조차 불가능하다. 누군가의 도움을 받아야 하고, 이 과정에서 몇만 달러쯤은 우습게 깨진다. 이 과정에서 드러나는 미국의 행정 시스템은 그야말로 엉망진창이다. 가족들은 불법체류자가 되지 않으려 노력하지만, 돈은 돈대로 깨지고 온 가족이 우울증에 시달린다. 저자는 이를 두고 “미국에서 태어난 시민권자와 영주권을 취득한 자들 외에는 모두 불안한 삶에 시달려야 한다”고 했다.

가족들은 영주권을 얻기 위해 결국 닭공장으로 향하지만, 그마저도 마뜩잖다. 이민자를 혐오하는 도널드 트럼프가 미국 대통령으로 선출됐기 때문이다. 결국, 7년간 미국 생활로 재산을 거의 탕진하고, ‘아메리칸 드림’은 산산이 부서졌다.

처음부터 끝까지 실패로 점철된 이야기를 읽다 보면 ‘이건 소설이 아닐까?’ 싶은 의심마저 들고, 미국에 대한 혐오가 스물스물 생기게 된다. ‘한국만큼 살기 좋은 곳은 없다’는 생각도 들긴 하나, 읽는 내내 찜찜함이 가시질 않는다. 아메리칸 드림을 꿈꾸며 허술하게 나선 가족의 삶이 비단 미국만의 문제는 아니기 때문이다. 미국을 한국으로 바꾸고, 저자의 가족을 우리나라에 온 외국인 노동자나 매매혼으로 온 이들로 저절로 바꿔 읽게 된다. 그러니, 이 찜찜함의 정체는 ‘미국’이어서가 아니라, ‘한국은 어떤가’라는 질문을 던져야 풀린다. 이민자들에 대한 우리의 태도를 돌아본 뒤에야 이 의문에 대한 답을 낼 수 있을 것이다.

2021-09-17 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지