태평양 전쟁/유진 B 슬레지 지음/이경식 옮김/열린책들/560쪽/2만 5000원

HBO 화면 캡처

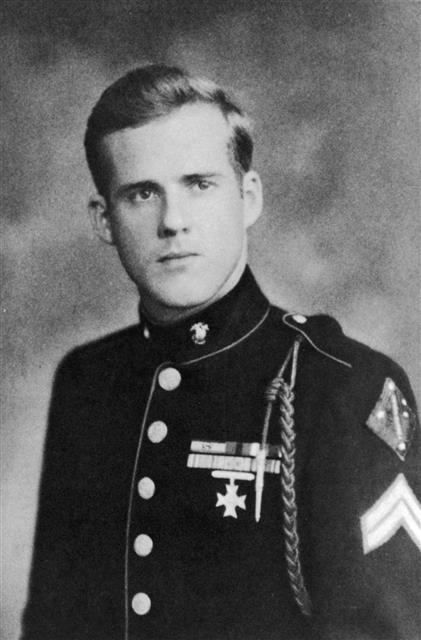

미 해병대 포병 출신 유진 B 슬레지 몬테발로대 교수가 참전한 두 번의 전투에 관한 기록인 ‘태평양 전쟁’은 1981년 출간됐지만 2010년 HBO에서 10부작 드라마로 만들어지며 베스트셀러에 올랐다.

HBO 화면 캡처

HBO 화면 캡처

●스무살에 참전… 저자가 본 전쟁의 의미는

신간 ‘태평양 전쟁’은 미군 해병대 포병 출신 유진 B 슬레지 몬테발로대 교수가 겪은 1944년 필리핀 펠렐리우, 1945년 일본 오키나와 전투의 기록이다. 대개 ‘전쟁’이라 하면 죽음을 불사하며 적진에 뛰어들고, 적을 용감히 쳐부수는 영웅적인 군인을 떠올리게 마련이다. 그러나 일반 사병으로 직접 전장에서 뛰었던 그의 기록은 결이 다소 다르다.

진주만 공습 이후 미국 젊은이라면 마땅히 전장으로 가야 하는 분위기가 팽배했다. 당시 대학생이었던 저자는 만 20세인 1942년 12월 전쟁에 관한 호기심 반 의무 반으로 해병대에 지원한다. 그는 대학에서 기초 훈련, 해병대에서 실전 훈련을 받고 전장으로 향한다. 막상 도착한 전장은 자신의 생각과 너무나 달랐다. 저자는 병력을 육지에 수송하는 보트인 암트랙에서 내린 뒤부터 지옥을 맛본다. 섬에 내리려는 순간 총탄이 눈앞을 스쳐 가고 모랫바닥에 처박힌다. 가까스로 일어난 그는 이렇게 말한다. “그야말로 악몽의 세상이었고, 그 한가운데에 내가 있었다”고.

유진 B 슬레지

극적으로 첫 전투에서 살아 돌아왔지만, 두 번째 전장도 마찬가지였다. 패망 직전 일본은 오키나와를 지키기 위해 필사적으로 저항한다. 당시 전투에서 확인된 일본군 시신만 10만 7500여구에 달한다. 미군도 사상자가 4만명에 이른다. 저자의 중대원 485명 가운데 살아남은 사람은 50명에 불과했다.

●인간의 밑바닥 감정까지 긁어낸 참상 묘사

수많은 사람이 죽어 나간 그 자리에 인간성이란 없었다. 조금 전까지 살아 있던 동료가 창자를 드러내고 죽어 있는 풍경이라든가, 미군이 죽은 일본군 입에서 금니를 빼내는 장면, 일본군이 죽은 미군의 시체를 훼손하는 등의 묘사가 마치 영화처럼 생생하다.

그러나 책은 전쟁의 참상을 그리는 데 그치지 않고, 전쟁을 겪은 인간의 온갖 감정을 밑바닥까지 긁어낸다. 저자는 자신이 쏜 총에 맞아 고통스러워하는 일본군을 보고 부끄러움과 역겨움을 느끼며 “갑자기 전쟁은 개인적인 차원의 문제로 바뀌었다”고 했다가도 이내 “인간적인 감정에 휩쓸리는 것은 어리석은 자의 감상주의일 뿐이라는 자각이 들었다”고 밝힌다.

열린책들 제공

1944년 필리핀 펠렐리우섬에서 위생병이 부상병을 치료하고 있다. 46도가 넘는 기온에서 부상병은 물이 없으면 생존하기 어렵다.

열린책들 제공

열린책들 제공

저자는 전투 현장에서 수첩 크기의 작은 성경책에 몰래 기록을 남겼고, 이를 토대로 책을 썼다. 두 전투 모두 태평양 전쟁에서 가장 치열했던 전투로 알려졌다. 전쟁이 끝난 지 36년 만인 1981년 책을 내며 그는 “이제는 이 이야기를 글로 쓸 수 있다. 그렇게 함으로써 조국을 위해 깊고 큰 고통을 감당했던 전우들에게 오랜 세월 지고 있던 빚을 갚는 셈”이라고 밝혔다.

2001년 저자 사망 이후 스티븐 스필버그와 톰 행크스가 2010년 10부작 드라마 ‘퍼시픽’으로 제작하면서 책이 다시 베스트셀러에 오르기도 했다. 유럽 전선에서 전쟁을 다룬 ‘밴드 오브 브러더스’와 함께 명작 드라마로 꼽힌다. 드라마를 봤던 이들이라면 책에 관심이 가는 게 당연지사일 터고, 책을 모두 읽으면 드라마에 관심이 갈 법하다. 전쟁을 겪지 않은 이들은 전쟁을 이처럼 한 발짝 멀리서 쳐다보지만, 책이든 드라마든 짓뭉개진 인간성을 보는 일은 고역이긴 하다. 그러나 그럼으로써 우리는 전쟁의 의미를 다시 한번 생각한다.

김기중 기자 gjkim@seoul.co.kr

2019-11-01 36면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지