마르친 리체크의‘눈속에서 백조에게 먹이를 주는 남자’(2013년작). 제주 강동삼 기자

폴란드 출신 사진작가 마르친 리체크가 자신의 사진전이 열리고 있는 제주컨벤션센터 갤러리를 찾아 포즈를 취하고 있다. 제주 강동삼 기자

제주컨벤션센터 로비에서 열리고 있는 이번 사진전은 한국국제교류재단(KF),제주평화연구원, 제주국제컨벤션센터가 공동으로 주최하는 것으로 다음달 14일까지 ICC JEJU 갤러리(3층)에서 열리고 있다.

앞서 지난 3월 주한폴란드대사관(대사 피오트르 오스타셰프스키)과 협력해 서울 KF갤러리에서 개최된 바 있으며 당시 5000명 이상이 관람하는 등 큰 호응을 얻은 바 있다.

폴란드 사진작가 마르친 리체크는 권위 있는 국제 사진상 중 하나인 ‘국제순수예술사진상’에서 2013년 최고상을 수상한 ‘눈 속에서 백조에게 먹이를 주는 남자(A Man Feeding Swans in the Snow)’를 통해 국제적인 작가로 발돋움했다. 폴란드 남부의 크라쿠프 비스와 강 인근에서 촬영한 이 사진은 허프포스트에서 가장 인상적인 사진 다섯 작품 중 하나로 선정되기도 했다. 또한 더 가디언, 텔레그래프, 내셔널지오그래픽 등 세계 유수 매체에 소개됐다. 리체크는 평화, 인간과 자연의 조화 등을 주제로 찰나의 장면을 포착하는 것으로 유명하다.

마르친 리체크의 상향(왼쪽·2018년작)과 부분들(2017년작). 제주 강동삼 기자

전투(2018년작), 비밀창문(위 오른쪽·2014년작). 비상하는 감시자-빛의 지하터널(2022년작), 빛나는새(아래 오른쪽·2022년작) 제주 강동삼 기자

마르친 리체크의 승천(2015년작). 제주 강동삼 기자

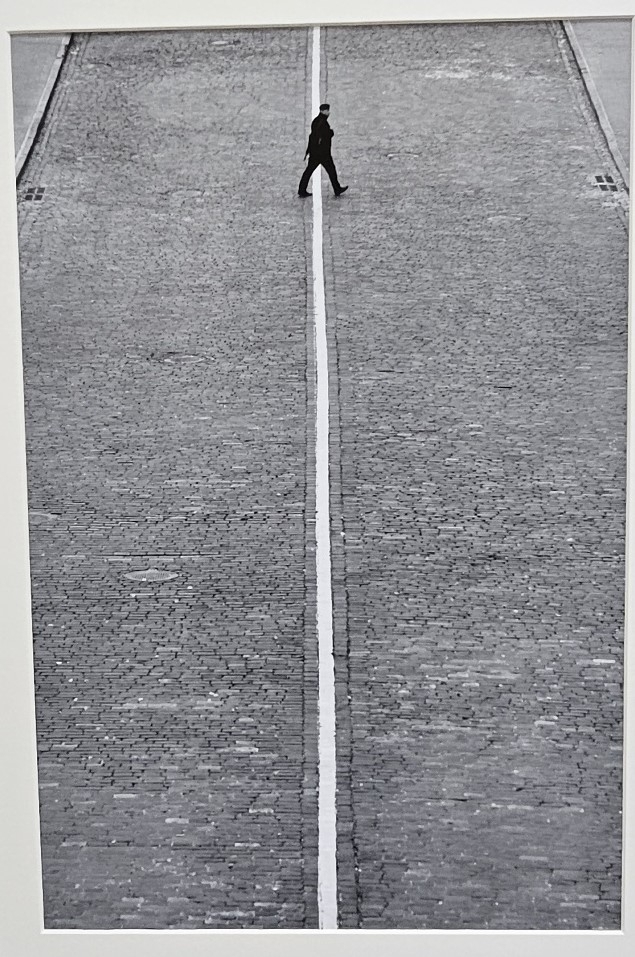

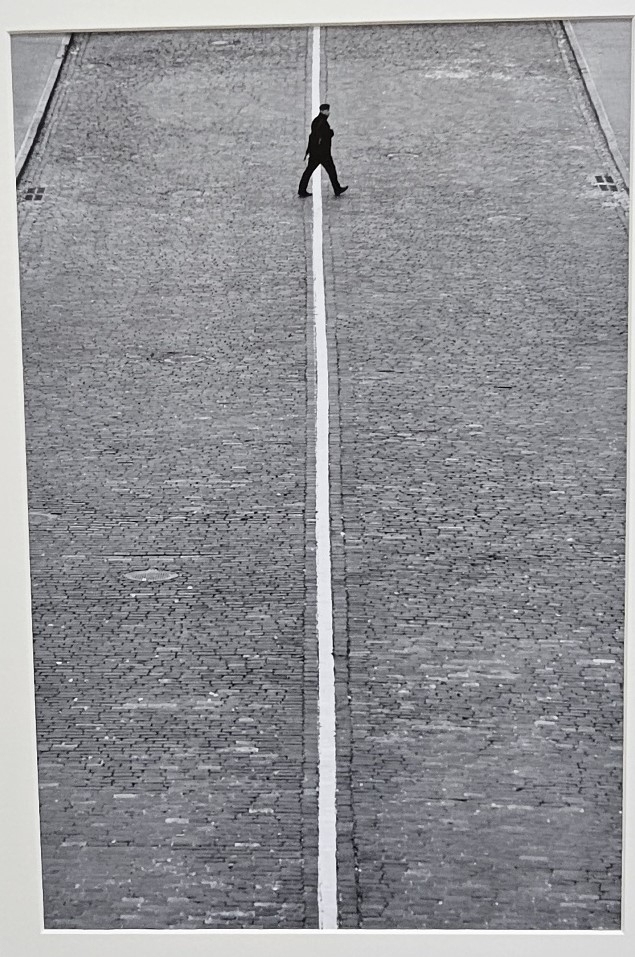

국경(중앙독립광장으로 가는 길. 키예프-우크라이나). 2014년작. 제주 강동삼 기자

가볍지도 무겁지도 않은 중성의 흑백 사진들 속에는 작가가 바라보는 일상 속 풍겨잉 정돈되어 있다.

30일 제주포럼 개막식날에도 갤러리를 찾은 리체크 작가는 다정다감한 시선으로 관람객들의 반응을 살피기도 했다.

그는 “제 작품은 많은 부분에서 인생의 조화라는 주제를 다룬다”면서 “인간과 세계, 자연, 신의 관계와 같은 것들이다. 하지만 제 사진을 보는 관객들은 느끼는 바가 전혀 다를 수 있고 모호함을 느낄 수도 있다. 명백한 해석을 강요하고 싶지 않다”고 고백했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지