국립중앙박물관, 근대 불화 전시

기증된 ‘이건희 컬렉션’ 3점 첫선

극락에서 설법하는 아미타불

국립중앙박물관은 오는 7월 21일까지 상설전시관 2층 불교회화실에서 이런 표현 양상을 짚어 볼 수 있는 19~20세기 대표 화승들의 불교 회화와 초본 23건 37점을 소개한다.

축연의 또 다른 작품 ‘쌍월당 대선사 초상’에서는 족자 속 그림 안에 그가 직접 글자를 적어 넣은 당호(幢號·불교에서 스승에게 법맥을 이어받을 때 받는 법호) ‘혜산’(蕙山)을 볼 수 있다. 화승이 자신의 이름을 작품에 남기는 것은 찾아보기 어려운 사례다. 이는 축연이 스스로를 예술 창작 주체로 적극적으로 인식하고 개성을 드러낸 것으로 해석해 볼 수 있다.

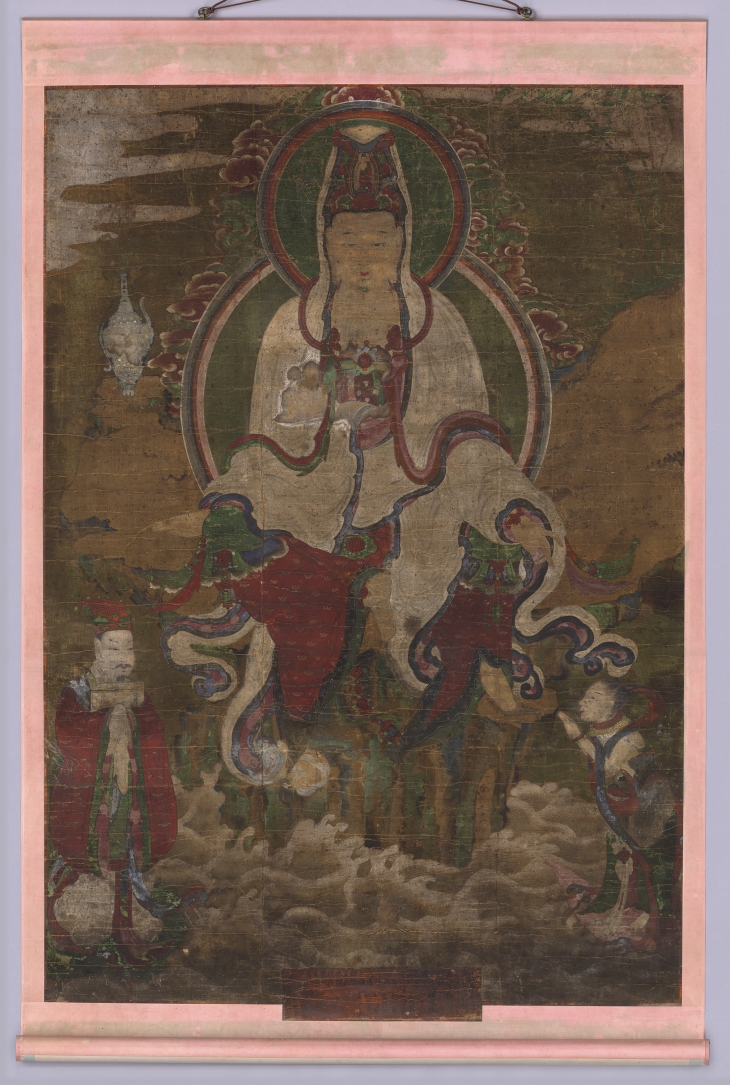

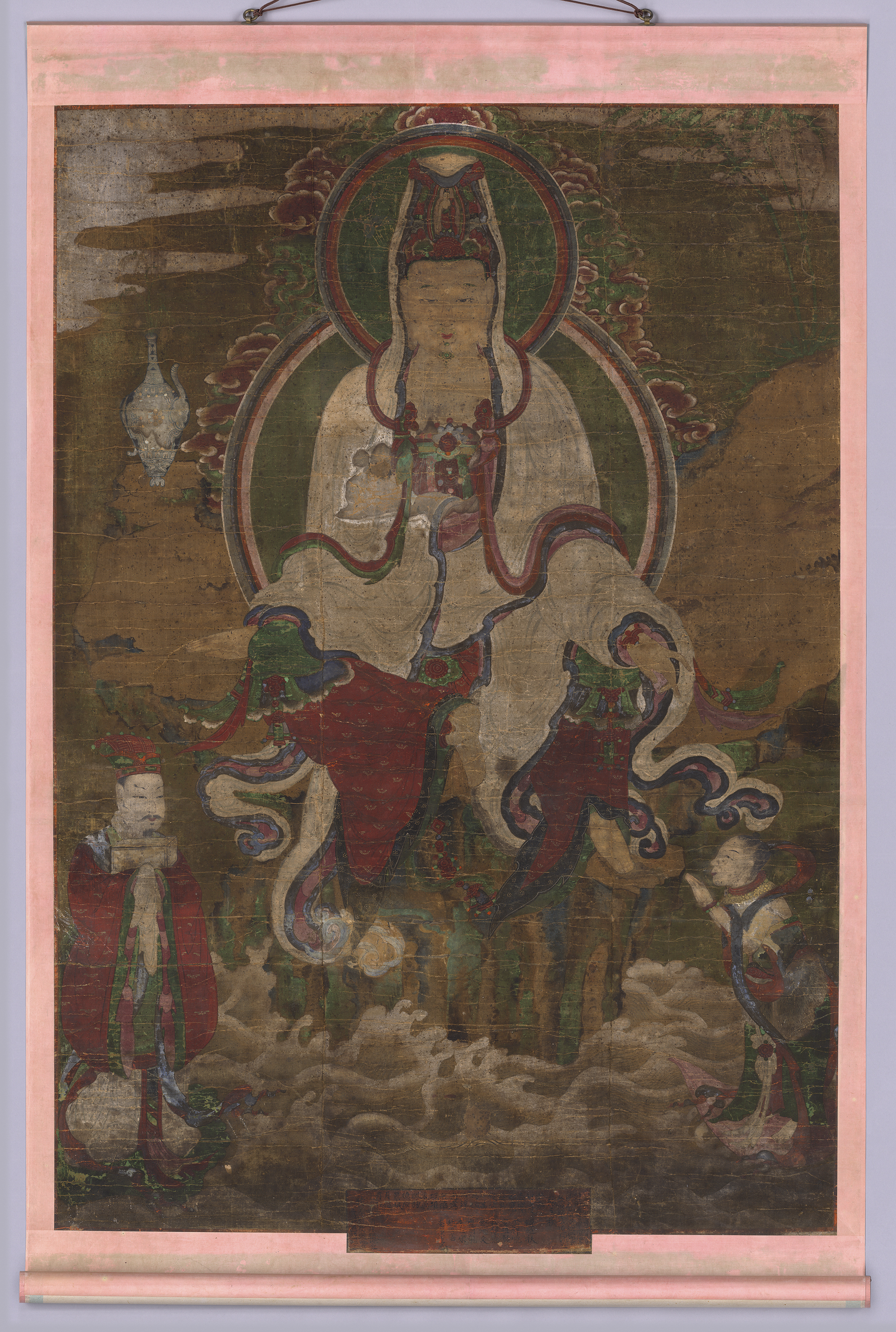

자비로 중생을 구제하는 관음보살

2024-02-22 25면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지