‘미술계 악동·침입자’ 파격 작품 전시회

국립현대미술관 제공

국립현대미술관은 독일 카를스루에 예술미디어센터(ZKM)와 공동 기획한 ‘페터 바이벨: 인지 행위로서의 예술’ 전시회를 지난 2일부터 열고 있다. 미디어 작품 ‘신음하는 돌’은 작가가 1969년 만든 작품으로 실제 돌에 녹음기를 설치해 인간의 통증 과정을 노래하고 있다.

국립현대미술관 제공

국립현대미술관 제공

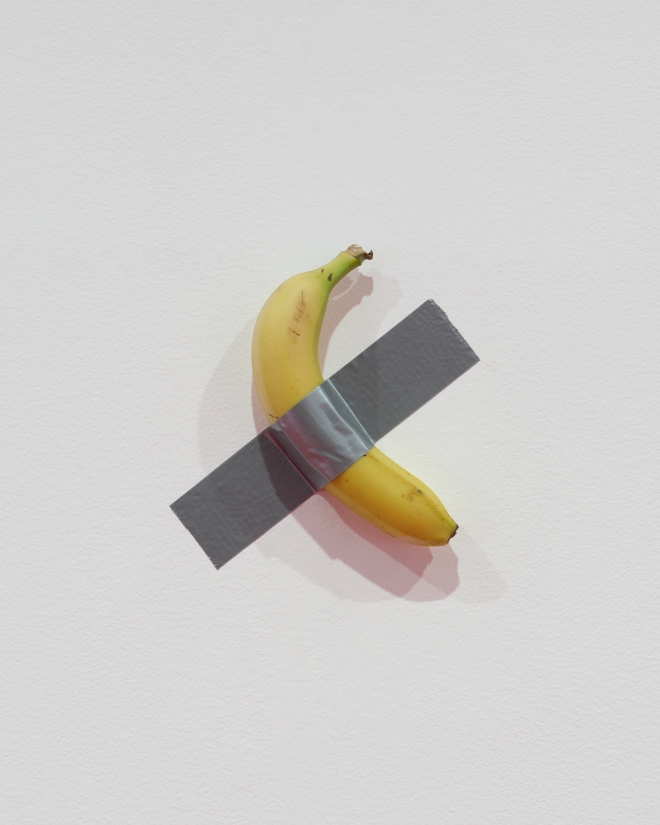

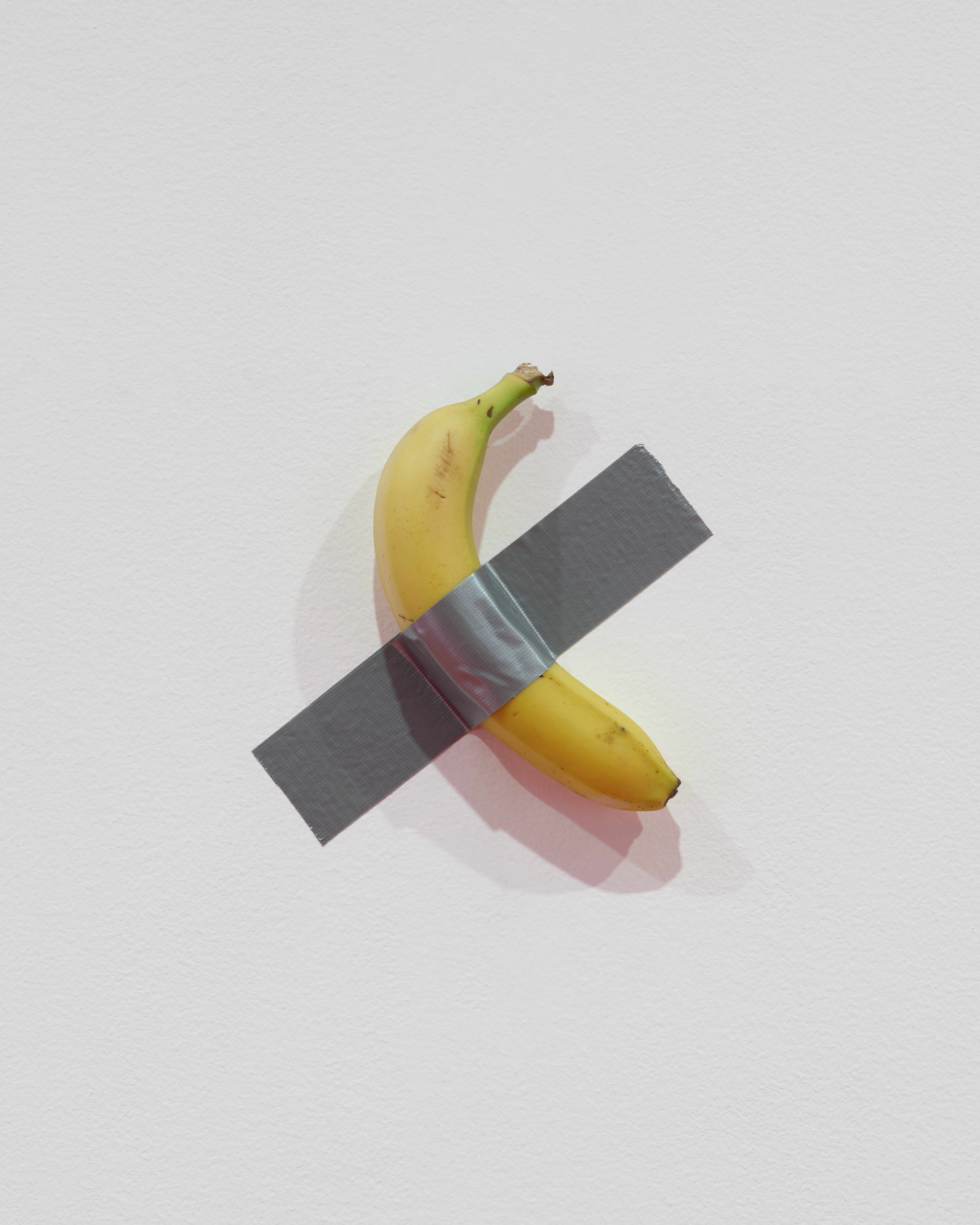

그런가 하면 벽에 노란 바나나 하나가 달랑 덕트테이프로 붙여져 있다. 다른 쪽에서는 누군가가 전시장 바닥을 뚫고 위를 올려다보고 있다. 마우리치오 카텔란의 ‘코미디언’과 ‘무제’라는 작품이다.

최근 파격적이면서 놀라운 내용을 감상할 수 있는 미술 전시회가 잇따라 열리고 있다.

리움미술관 제공

마우리치오 카텔란의 국내 첫 개인전 ‘위’(WE) 전시장에 들어서자 눈에 띄는 것은 허공에 매달린 말이다. 1997년 작가가 이탈리아 토리노 리볼리성 미술관에 처음 전시한 ‘노베첸토’라는 작품이다. 매달린 말의 모습은 음산하면서 죽음을 연상케 해 관람객을 시작부터 긴장케 만든다.

리움미술관 제공

리움미술관 제공

이번 전시는 국립현대미술관 서울의 다원공간을 중심으로 구성됐다. 다원공간에 들어서면 바이벨의 1960년대 초기 사진과 영상 작품들을 만날 수 있다. 특히 전시의 핵심은 작가가 1986년부터 1988년까지 만든 ‘다원성의 선율’이다. 작가가 직접 수집한 11개의 영상과 소리로 구성된 이 작품은 산업혁명을 거쳐 데이터 기반의 후기 산업정보혁명까지 지난 200년 동안의 인류사를 시각화한 대형 영상 설치작품이다.

국립현대미술관 제공

1973년 바이벨의 작품 ‘관찰을 관찰하기:불확실성’.

국립현대미술관 제공

국립현대미술관 제공

이에 앞서 서울 용산구 리움미술관은 올해 첫 전시로 이탈리아 출신 작가 마우리치오 카텔란의 개인전 ‘WE’(위)를 지난달 31일 시작했다. 이 전시회는 한국에서는 처음 열리는 카텔란의 개인전으로 조각, 설치, 벽화, 사진 등 38점의 작품을 선보인다.

기대감을 갖고 주 전시장에 들어서자마자 관람객들은 ‘헉’ 하는 소리가 절로 튀어나오거나 입을 틀어막을 수밖에 없다. 축 늘어진 말의 사체가 전시장 천장에 매달려 있는 모습을 만나게 되기 때문이다. 1997년 이탈리아 토리노 리볼리성 미술관에 처음 전시돼 관람객들을 경악하게 만든 ‘노베첸토’라는 작품이 한국으로 옮겨 리움미술관 천장에도 매달려 있게 된 것이다.

리움미술관 제공

카텔란의 ‘코미디언’(2019). 생바나나를 덕트테이프로 붙여 놓은 작품이다.

리움미술관 제공

리움미술관 제공

이들 두 전시회의 공통점은 두 사람 모두 정규 미술교육을 받은 정통 미술가가 아니라는 점이다. 바이벨은 1960년대 오스트리아 빈대학에서 의학과 수리논리학을 공부하고 행동주의 예술가들과의 협업을 통해 영상 작업 기술 기반의 미디어아트 작품들을 선보였다. ‘미술계의 악동’으로 불리는 카텔란도 정규 미술 교육을 받지 않고 다양한 직업을 거친 뒤 가구 디자이너로 일하면서 미술을 시작하게 됐다. 그래서 자신도 ‘미술계의 침입자’라고 부르고 있다.

바이벨의 ‘인지 행위로서의 예술’ 전시는 오는 5월 14일, 카텔란의 ‘위’는 오는 7월 16일까지.

2023-02-06 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지