‘산 화가’ 박고석 탄생 100주년 기념전

“내 주변 생활에서 산을 늘 가까이 하니까 산이 보일 때가 있다. 산이 보인다는 것은 산 자체나 산의 명암, 광선, 산세들이 드라마틱하게 나와 만난다는 얘기다. ‘보이는 산’을 ‘가슴에 오는 산’이라고 할 수도 있다.”

현대화랑 제공

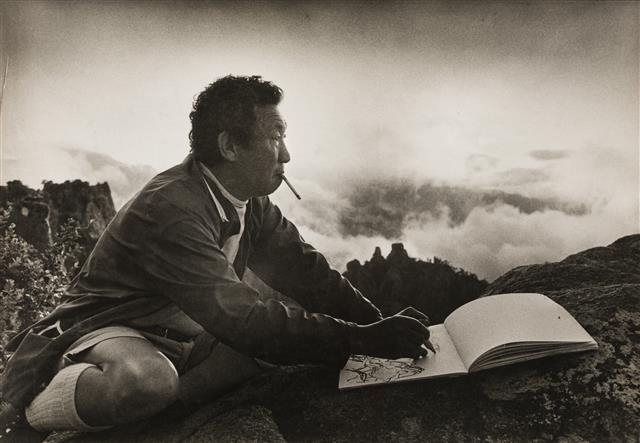

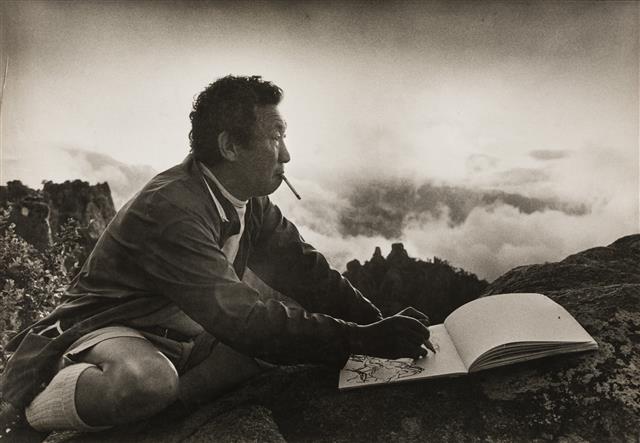

외설악의 준봉에 올라 가슴으로 느끼는 산을 스케치북에 담고 있는 박고석 화백. 산행의 동반자였던 사진작가 강운구가 1978년 촬영했다.

현대화랑 제공

현대화랑 제공

여기저기 흩어져 있는 작품들을 유족과 화랑들, 미술관, 개인 소장자의 도움으로 한자리에 모았다는 점에서 의미가 크다고 현대화랑 측은 강조했다. 1930년대 일본 유학 이후 30대 중반에 부산 피란 시절 그린 ‘범일동 풍경’부터 1950년대 후반의 추상작품, 산행을 시작하면서 가장 활발하게 작품활동을 했던 1970~80년대의 작품들과 작고 10년 전인 1990년대의 작품들이 선보인다.

박고석은 유영국(1916~2002)과 함께 산을 작품의 주제로 삼은 대표적인 작가다. 유영국의 산이 추상적이고 명상적이며 관조적인 반면 강렬한 색채와 두꺼운 마티에르로 표현된 박고석의 산은 생명력이 꿈틀댄다. 위에서 아래로, 아래에서 위로 올려다 본 것 등 다양한 시점으로 포착한 한국의 산들이 10여호 크기의 캔버스 안에서 힘찬 기상을 뽐낸다. 미술평론가 서성록 안동대 교수는 “격변하는 한국사의 풍파 속에 살면서 변치 않는 자연을 상징하고 생명이 충만한 산에 매료된 듯하다”면서 “필선을 강조하고 원초적인 감동의 질을 중시했다는 점에서 표현주의적 성격이 강하다”고 설명했다.

현대화랑 제공

산과 일체가 되는 경지에서 산이 주는 감동을 강한 필선과 두꺼운 마티에르로 표현했던 박고석 화백의 작품 ‘외설악’.

현대화랑 제공

현대화랑 제공

현대화랑 제공

‘쌍계사길’

현대화랑 제공

현대화랑 제공

평양의 독실한 기독교 집안에서 태어난 박고석은 평양 숭실학교를 나와 1935년 일본에 유학해 일본대학 예술학부 미술과에 입학했다. 일본 체류 이후 귀국했으나 곧이어 발발한 한국전쟁으로 부산에서 피란 생활을 했다. 사교적인 성격은 아니었지만 묵직한 인품과 믿음직한 언행으로 그의 주변에는 다양한 분야의 예술인들이 몰려들었다. 이중섭, 한묵과의 우정은 각별했다. 이중섭의 유골 일부를 수습해 1년간 보관하다 1주기 행사를 열고 망우리 묘역에 봉안했을 정도였다. 1957년엔 한묵, 황염수, 이규상, 유영국과 함께 모던아트협회를 창립하고 추상작품을 시도했던 그는 1968년부터 산행을 시작하면서 자연스럽게 산을 소재로 작품활동을 재개했다.

그는 수시로 서울 근교의 도봉산, 백암산을 비롯해 강원도의 설악산 등 전국의 명산을 올랐다. 저마다의 산이 주는 감동을 스케치북에 담고, 집으로 돌아와서 유화로 옮기는 방식으로 작업했다. 하지만 스케치가 유화로 옮겨지는 경우는 아주 드물었다. 그리더라도 작은 사이즈가 대부분이었다.

현대화랑 박명자 회장은 “작품을 받으러 명륜동 댁에 가면 등산화와 배낭 같은 등산장비만 가득하고 벽에는 미완성 작품만 걸려 있어 난감했던 적이 많았다”고 회고한다. 현대화랑은 이번 회고전을 계기로 미술계에서 그의 위상을 보여 주는 기초적인 작업으로 박고석의 작품 200여점을 담은 국영문 화집도 발간했다. 화집에는 대표적인 유화작품뿐 아니라 그동안 흔히 볼 수 없었던 수채화와 스케치, 삽화들이 수록돼 있다.

부인 김순자(90) 여사는 “집에 차례상을 차려놓고 기다리고 있는데도 너희들끼리 알아서 하라면서 산으로 훌쩍 떠날 정도로 산을 좋아했고, 제일 싫어하는 질문은 ‘언제 돌아오느냐’는 것이었다”면서 “그때는 너무 힘들어서 야속하고 서운했지만 지금은 고마운 마음마저 든다”고 미소 지었다. 전시는 오는 23일까지.

함혜리 선임기자 lotus@seoul.co.kr

2017-05-01 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지