캠프 두 곳과 암만에서 만난 난민들

서너 살쯤 된 난민 사내아이가 지난 13일 요르단의 자타리 시리아 난민 캠프 초입에서 기자에게 손을 흔들었다. 아이는 맨발이었다. 자신과 다른 외모의 한국 기자가 신기했던 것일까. 숱 많은 속눈썹 아래 까만 눈동자가 기자를 응시했다.기관총을 어깨에 맨 요르단 군인들 십수명이 지키는 출입구 바리케이드를 지나 캠프에 발을 디뎠다. 캠프는 거대한 도시였다. 셀 수 없이 많은 컨테이너 집이 다닥다닥 붙어 있었다. 기자를 안내한 유엔난민기구(UNHCR) 관계자는 “자타리는 요르단 최대 난민 캠프다. 현재 난민 8만명이 산다”고 말했다. 컨테이너 집 외벽에는 색색의 그림이 그려져 있었다. UNHCR 관계자는 “난민들이 직접 그린 것”이라고 설명했다.

시리아 난민 소녀가 14일 아즈락 난민 캠프 거리를 걷다가 사진을 찍는 기자를 바라보고 있다.

13일 자타리 난민 캠프 난민들의 교육·여가를 돕는 커뮤니티센터 한쪽 벽에 시리아 난민들이 그린 그림들이 걸려 있다. 소년의 슬픈 눈빛, 한쪽 다리를 잃은 소년의 모습 등에서 전쟁의 아픔이 전해진다.

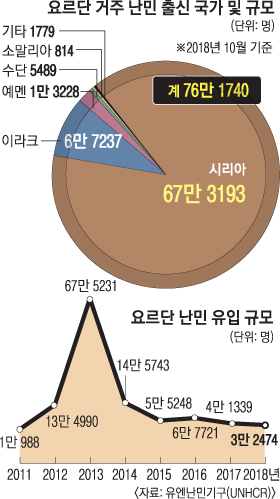

캠프 치안을 담당하는 알 수디 요르단 시리아 난민국 대령은 “요르단은 2011년 시리아 내전 발발 직후부터 인도주의적 이유에서 난민을 수용했다. 난민들이 시리아 국경에서 가까운 자타리에 모여들었다. 요르단 정부는 2012년 7월 자타리 캠프를 정식으로 열었다”고 밝혔다. 그는 또 “난민 캠프 내부 범죄율은 요르단의 다른 도시와 비교했을 때 보통 수준”이라면서 “국경에서 보안검사를 거쳐 난민을 받는다. 지금까지 테러 등 심각한 문제를 일으킨 적은 없었다”고 덧붙였다.

캠프 내 학교와 별개로 난민들의 교양 교육, 여가 등 프로그램을 진행하는 ‘커뮤니티센터’에 들어갔다. 센터는 방 1개짜리 건물 대여섯 개로 구성돼 있었다. 이 가운데 한 개 건물은 전시장이었다. 시멘트 벽면에 난민들이 그린 그림을 걸었다. 울 것 같은 눈으로 캔버스 밖을 응시하는 소년, 한쪽 다리를 잃은 어린이 등을 그렸다. 내전의 아픔이 전해졌다. 그림을 그린 탐만 알나벨시(26)는 “시리아에 돌아가면 군대에 징집되고 싸우다 죽을 것”이라면서 “고국에 돌아가고 싶지 않다”고 말했다.

2015년 내전을 피해 고국 예멘을 떠나 요르단으로 온 할리마(가운데) 가족이 15일 암만 자택에서 기자와 인터뷰하고 있다. 할리마의 어머니 아틀리아 후세인(오른쪽)은 내전으로 숨진 아들 이야기를 하다가 울음을 터뜨렸다.

센터에서 나와 22세 청년 아흐마디 살림의 집으로 발길을 옮겼다. 10평이 채 안 되는 컨테이너 집에는 거실, 침실, 화장실이 있었다. 살림은 “2013년 시리아에서 탈출했다. 내전으로 형을 잃었다. 다른 형제는 옥살이를 하고 있다. 희망이 보이지 않는다. 요르단에서 지내고 싶다”고 말했다.

오후 5시 땅거미가 내려앉았다. 거리에 불이 하나 둘 켜졌다. 서방 언론이 프랑스 파리 중심가에 빗대 ‘샹젤리제’라고 부르는 자타리 캠프 내 시장이 난민들로 북적이기 시작했다. UNHCR 관계자는 “자타리에 상점이 3000개쯤 된다”고 했다.

이튿날 아즈락의 시리아 난민 캠프를 방문했다. 아즈락 캠프 관계자는 “자타리는 자생적으로 만들어진 캠프다. 아즈락은 자타리가 포화상태에 이른 2014년 4월 건립했다. 아즈락은 자타리의 문제점을 보완해 계획적으로 지었다”면서 “최대 12만명을 수용할 수 있다. 지금은 약 4만명이 머문다”고 밝혔다.

아즈락은 컨테이너 가옥 배치부터 정연했다. 자타리에 비해 아즈락 난민들의 표정은 어두웠다. 자타리 난민들은 기자에게 먼저 다가와 말을 걸고 악수를 청했다. 아즈락 난민들은 좀처럼 미소를 보이지 않았다. UNHCR 관계자는 “아즈락에는 국경을 건너다가 요르단 정부에 억류되는 등 고초를 겪은 난민들이 모여 있다. 경계심이 강한 편”이라고 말했다.

아즈락 커뮤니티센터는 자타리의 그것보다 더 컸다. 입구에 커다란 일장기가 걸려 있었다. UNHCR 측은 “일본 정부가 아즈락 내 커뮤니티센터 4개를 다 지어줬다”고 말했다. 센터 중심에는 축구장이 있었다. 남학생 몇몇은 헤진 운동화를 신고 뛰었고 몇몇은 맨발로 달렸다. 굳은 얼굴로 캠프 거리를 걷던 학생들은 축구장에서는 웃음을 보였다.

축구장 옆 건물에서는 가수 싸이의 대표곡 ‘강남 스타일’이 흘러나왔다. 문을 열어보니 청년 너댓 명이 웃통을 벗고 역기를 들었다. 운동 중인 한 청년에게 “한국 기자가 온다는 소식을 듣고 일부러 이 음악을 틀은 것이냐”고 물었다. 그는 “아니다. 평소 운동할 때 강남 스타일을 즐겨 튼다”고 답했다.

아즈락에는 그럴듯한 병원이 있었다. 난민 20여명이 복도 의자에 앉아 차례를 기다렸다. 병원 관계자는 “오전 9시부터 오후 5시까지 주 5일 운영한다. 하루 평균 200명의 난민을 진료한다”면서 “의사 3명, 인턴 1명, 간호사 8명이 있다. 큰 환자가 발생하면 응급차를 불러 인근 큰 병원으로 옮긴다”고 말했다.

자타리와 아즈락 캠프가 이렇게 건강하게 돌아가는 것은 국제사회의 도움 덕분이라고 UNHCR 암만 사무소에서 만난 스테파노 세베레 요르단 대표가 말했다. 그는 “지난 10월까지 요르단에 미국, 유럽연합(EU), 캐나다 등 각국의 공여금 1억 9750만 달러(약 2236억원)가 전달됐다”면서 “하지만 내전의 장기화로 각국의 피로도가 쌓여 공여금이 줄어드는 추세”라고 우려했다.

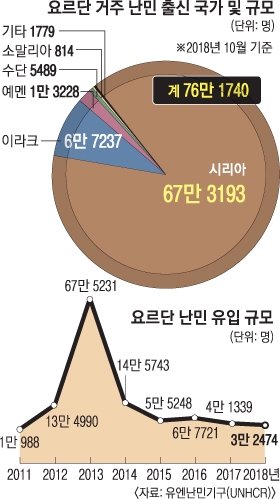

세베레 대표는 “요르단에는 정부 추산 130만~150만, UNHCR 추산 76만명의 난민이 산다. 이 가운데 80%가 요르단 도시에서 요르단인과 어울려 살아간다”면서 “요르단 청년 실업이 83%에 이를 정도로 사정이 심각하다. 일부 정치인이 난민 문제를 정치적으로 이용하려 한다. 다행히 요르단인들은 난민들의 사정을 이해하고 공감한다. 지역사회와 난민의 갈등은 크지 않다”고 설명했다.

과연 도시 난민의 삶은 어떨까. 지난 15일 요르단 수도 암만에 거주하는 예멘 난민 가정 두 곳에 들렀다. 할리마(45·여)는 가족과 함께 근근이 산다. 할리마는 “UNHCR의 지원금에 거의 전적으로 의존한다. 가정부 일을 가끔 하지만 일이 별로 없다”고 하소연했다. 그는 “내전으로 아들 하나를 잃었다. 남은 아들과 두 딸의 목숨이 걱정돼 2015년 도망쳤다”면서 “난민들은 어쩔 수 없는 상황 때문에 고국을 떠난 사람들이다. 한국에 간 예멘인들도 전쟁이 아니었다면 결코 한국에 가지 않았을 것”이라고 말했다.

할리마의 어머니 아틀리아 후세인(72)은 “내전이 끝나면 눈 깜빡할 사이에 예멘에 돌아가겠다. 예멘의 공기와 흙 모두 다 그립다”면서 “아들들이 예멘, 사우디, 쿠웨이트, 이집트에 흩어져 있다. 걱정된다”며 울먹였다.

또 다른 예멘 난민 하마드(60) 역시 생활고를 호소했다. 그는 “나는 심장질환 때문에 일할 수 없다. 아들이 일자리를 찾고 있지만 실업난이 심해 취직이 안 된다. 한국에라도 가고 싶다”면서 “우리 가족은 예멘에서 행복했다. 내전 때문에 예멘에서 탈출할 수밖에 없었다. 좋아서 난민이 되는 사람은 없다”고 강조했다.

요르단 자타리 난민 캠프에 마련된 취업센터에서 지난 13일 난민들이 일자리를 찾기 위해 기다리고 있다.

하지만 시리아와 이라크 등 주요 무역국의 정치적 혼란으로 인한 요르단의 경제난이 지속되면서 난민을 바라보는 요르단의 시선에도 변화가 감지된다. 운송업에 종사하는 40대 요르단 남성은 “난민들은 그럭저럭 살만한 것 같다. 그들은 요르단인 절반 임금만 받고 일해 그나마 직장을 구한다”면서 “이러다가 내 일자리까지 빼앗길까 걱정된다. 난민들을 시리아로 되돌려 보내자는 것은 아니지만 착잡하다”고 토로했다.

현지 사정에 밝은 소식통은 “법적으로 난민들은 건설업, 농업, 요식업, 수공업 등 4개 업종에만 종사할 수 있다. 요르단인과 일자리 경쟁을 하지 않게 하려는 것”이라면서 “그런데 암암리에 다른 직종에서 일하는 난민들이 있어 요르단인들이 속앓이를 한다. 한 시리아 난민이 프리랜서 컴퓨터 프로그래머로 일한다는 소문도 있었다”고 전했다.

글 사진 자타리·아즈락·암만(요르단) 강신 기자 xin@seoul.co.kr

2018-11-27 11면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지