내가 사랑하는 동유럽 작가들처럼

고통이 빛이 되는

삶은 내 것이 아니기를 바랐다

한밤중 택시를 타고 달릴 때

문득 흘러나오는 슈베르트의 가곡처럼

죽은 시인과 죽은 외할머니가

함께 잠들어 있는 내 환한 다락방처럼

꿈에서도 손가락을 박는 재봉사의

잠과 밤처럼

어찌할 수 없는 일들이

비가 오고 눈이 내리는 것

모국어라는 이상한 공기처럼

시라는 이상한 암호처럼

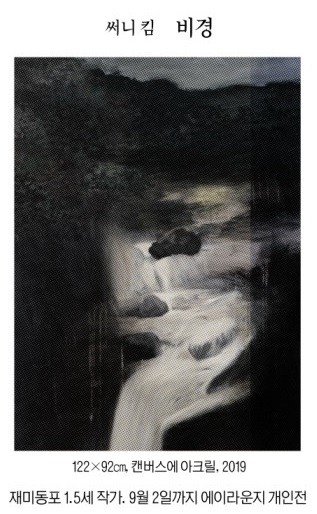

에어컨이 없는 방에서 밤을 보낸 아침 거울 속의 괴물을 보았다. 영상 49도. 온몸에 붉은 땀띠가 일었다. 땀띠라기보다 수포에 가까웠다. 약사가 “프리클리 히트(prickly heat)”를 반복하며 하얀 가루약을 주었다. 온몸에 가루약을 도배하고 거울 속의 나를 보는데 연민이 일었다. 여태껏 편히 살았지? 이제 고생 좀 해. 2년 가까운 인도 체류, 몸을 학대할 때 마음에 기쁨이 찾아온다는 것을 알게 됐다. 감자 두 알과 밀크티 한 컵으로 하루를 견디며 불가촉천민의 마을을 걸어갈 때 숲의 꽃냄새가 얼마나 좋은지 비로소 알았다. 고통이 빛이 되는 삶은 내 것 아니기 바라는 시인의 마음 이해한다. 언젠가 그에게 지난 고통을 사랑하게 될 날 올 것이다.

곽재구 시인

2020-08-21 30면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지