전국 주요 상권마다 공실률 증가세

근처 한 부동산 대표는 “지난해 10월 개정된 ‘상가임대차보호법’에 따라 건물주가 10년까지 세입자의 계약을 갱신하도록 권리를 보장해주고 ‘월세+보증금’도 5% 넘게 못 올리다 보니, 건물주가 개정법 이전에 계약했던 세입자들을 만기가 되자마자 속속 내보내고 아예 임대료를 확 올려 새로운 세입자를 받느라 공실이 생기는 것”이라고 설명했다. 골목상권 대명사 격인 경리단길 일대나 청담동 등 번화가도 건물마다 ‘공실’ 푯말이 줄줄이 붙어 있는 등 이미 고객 발길이 줄어 쇠락한 지 오래다.

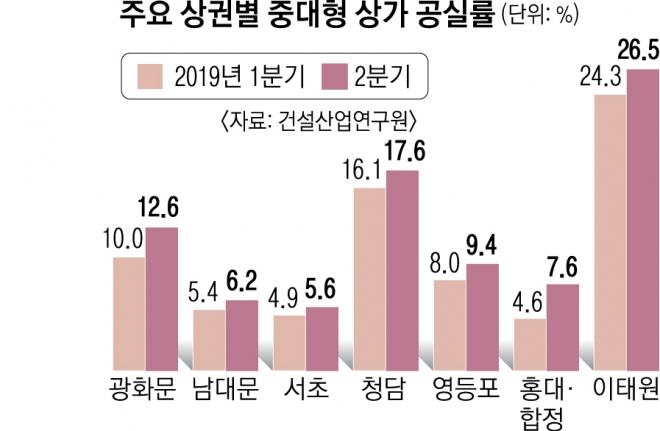

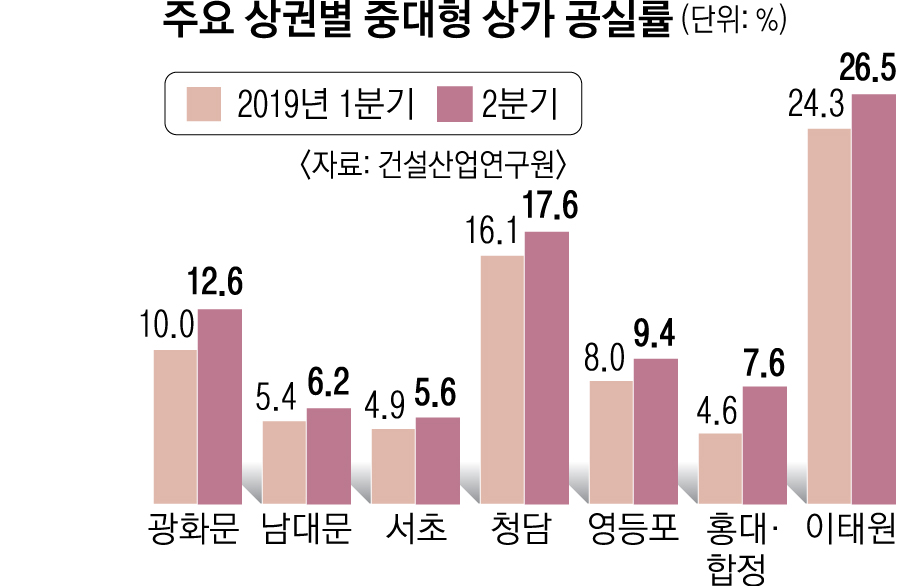

광화문, 이태원, 청담 등 전국 주요 상권에 ‘빈 가게’가 급증하고 있다. 자리가 없어 못 들어가던 입지 좋은 주요 건물의 공실률마저 높아지며 서울 주요 상권이 흔들리고 있다. 자영업 몰락이 상가 공실률 지표에 그대로 반영되고 있다는 얘기다. 건설산업연구원이 국토교통부 자료를 토대로 분석한 ‘상권별 중대형 주요상가 공실률’에 따르면 광화문 일대 공실률은 올 1분기 10%에서 2분기 12.6%로 높아졌다. 같은 기간 청담은 16.1%에서 17.6%로, 영등포는 8%에서 9.4%로, 대학가 인근으로 술집과 상점이 밀집된 홍대·합정 역시 4.6%에서 7.6%로 주요 상가 공실률이 급등했다. 비싼 임대료 탓에 세입자가 짐을 싼 지 오래된 이태원의 공실률은 24.3%에서 26.5%로 높아졌다.

대형상가뿐 아니라 소규모 상가도 위기를 맞고 있다. 한국감정원에 따르면 전국 소규모 상가 공실률은 2017년 1분기 3.9%에서 올해 2분기 5.5%로 상승했다. 상권이 규모를 가리지 않고 조금씩 무너지는 이유는 경기 침체 직격탄에 소비패턴이 온라인으로 옮겨갔고 상가임대차보호법 등으로 건물주가 임대료를 올리는 등 임대료 압박까지 겹친 데 따른 것으로 부동산 업계는 분석한다.

김성환 한국건설산업연구원 주택도시실 부연구위원은 “주요 상권의 공실률 증가세가 더 우려되는 것은 대기업이 ‘집주인’인 건물은 공실이 늘어도 계열사를 집어넣거나 자금력으로 ‘버티기’가 가능해도, 공유 오피스처럼 트렌디하고 인테리어가 잘된 새 건물에 ‘상업용’ 기능마저 빼앗긴 중소형 상가는 자영업자 위기와 함께 무너질 수 있다는 점”이라면서 “지은 지 오래된 중소형 건물은 주거용으로 전환하고 싶어도 주차장 때문에 어렵고, 상권이 무너지면 금융 리스크까지 전이될 수 있다는 점도 우려 요소”라고 조언했다.

백민경 기자 white@seoul.co.kr

2019-10-09 23면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지