대웅전 뒤뜰 병풍바위에 추사의 詩境·天竺古先生宅 글씨 찬연

추사 김정희(1786~1856)를 만나러 충남 예산에 가는 사람들은 일단 추사 고택을 목적지로 삼게 마련이다. 추사를 비롯한 일가의 무덤이 주변에 몰려 있고 추사기념관도 자리잡고 있다. 주차장은 널찍한 것을 넘어 광활한 수준이니 예술가의 옛집을 이만큼 가꾸어 놓은 사례가 또 있을까 싶다. 그런데 고택 솟을대문으로 들어서면 바로 나타나는 사랑채에서 정작 추사를 느끼기는 쉽지 않다. 줄줄이 걸려 있는 추사체의 기둥글(柱聯)은 오히려 번다하다.

예산 화암사.

추사의 체취는 오히려 화암사(華巖寺)에서 짙다. 화암사는 고택 뒷산인 오석사(烏石山) 서남쪽 자락이다. 고택과 화암사는 산길로 이어지지만 자동차를 타고 돌아가면 같은 산자락인지 알아차리기가 쉽지 않다. 오석산은 97m에 불과하니 산이라고 부르기도 민망하지만 주변이 야트막한 구릉지대이다 보니 조금만 올라도 눈이 시원해진다. 추사가 소봉래(小蓬萊)라고 써서 뒷산 바위에 새겨 놓은 것도 과장이 아니다. 봉래란 금강산의 다른 이름이다.

●절집 정면 요사채가 가로막아 사대부 가옥 분위기

추사의 증조할아버지 김한신(1720~1758)은 영조의 둘째 딸이자 사도세자의 누이동생인 화순옹주와 혼인했다. 두 사람은 왕실로부터 추사고택 일대 토지를 별사전으로 받았다. 그 땅에 화암사도 포함되어 있었다고 한다. 월성위(月城尉)에 책봉된 김한신은 화암사를 중건해 집안의 원찰(願札)로 삼는다. 그러니 화암사는 한마디로 경주 김씨의 집안 절이었다.

그래선지 절집 배치도 다른 사찰과 조금 다르다. 정면은 안채와 사랑채의 기능이 합쳐진 듯한 요사채가 가로 막고 있다. 사대부 가옥의 분위기를 풍긴다. 오른쪽에 붙인 누각에는 추수루(秋水樓)라는 추사 필적의 현판이 걸렸다. 추사를 포함해 이 집안의 바깥주인들이 공부도 하고 손님도 맞는 기능을 하던 공간이었을 것이다. 중간에는 원통보전(圓通寶殿) 편액이 달렸다. 관음보살을 모셨다는 뜻인데, 그렇다고 비구니 절 요사채 문을 무작정 열어 볼 수는 없다.

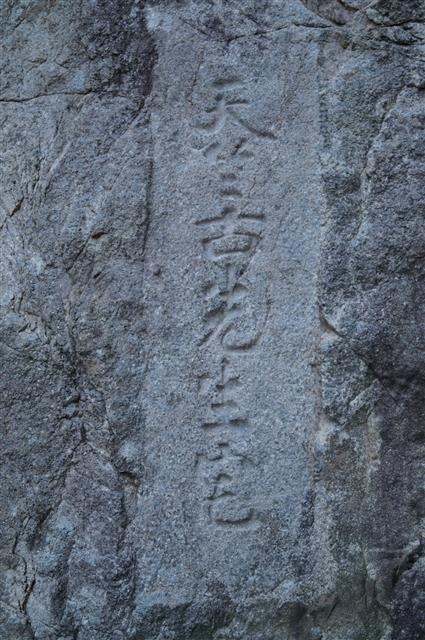

바위에 새긴 추사의 시경(詩境) 글씨.

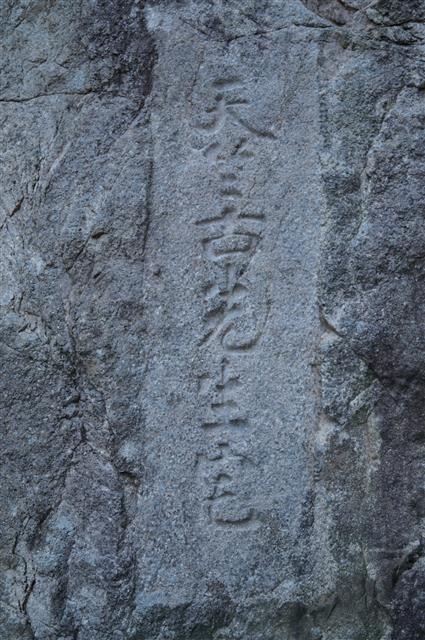

천축고선생댁(天竺古先生宅) 글씨.

요사채 왼쪽으로 난 대문으로 들어가면 정면에 석축 위에 지은 큰법당이 보인다. 대웅전(大雄殿)이라는 편액을 달고 있는 것은 조금 의아하다. 추사가 제주 대정에 유배되어 있던 1846년 화암사는 다시 한번 중건됐다. 이때 추사가 써서 보낸 ‘오석산 화암사 상량문’과 무량수각(無量壽閣), 그리고 시경루(詩境樓) 현판이 지금도 남아 있기 때문이다.

지금 화암사에 무량수각과 시경루는 간데없고 대웅전과 추수루만 남아 있다. 큰법당의 편액인데도 무량수전이 아니라 무량수각이라고 쓴 것을 보면 온전한 절의 모습을 갖추는 것은 의도적으로 피했던 것이 아닌가 싶다. 유교 국가의 사대부 집안이었으니 다른 사람들의 눈을 의식하지 않을 수 없었을 것이다. 어쨌든 오늘날의 화암사는 수덕사 말사의 지위를 갖고 있는 만큼 두 현판은 수덕사 근역성보박물관에 가면 만날 수 있다.

추사고택.

추사기념관 전경.

고택 옆에 자리잡은 추사의 무덤.

화암사에서 추사의 흔적이 가장 진한 곳은 대웅전 뒷마당이다. 뒤편으로 돌아가면 병풍처럼 둘러쳐진 바위 이쪽저쪽에 ‘시경’(詩境), ‘천축고선생댁’(天竺古先生宅)이라고 각각 새겨 놓았다. ‘천축고선생댁’은 ‘천축 옛 선생의 집’이라는 뜻이다. ‘인도의 옛 선생’이란 곧 석가모니를 가리킨다. 재치가 넘치지만 본격적인 절집이라고 생각했다면 뒷마당에 이런 글을 새기지는 않았을 듯싶다. 불교를 깊이 이해하고 있지만 신앙은 아니라고 구태여 변명하는 듯한 느낌도 든다. 10년 뒤에는 와병 중에도 서울 봉은사에 판전(板殿) 현판을 쓰는 추사다. 하지만 환갑 언저리까지만 해도 불교를 바라보는 시각이 한 걸음쯤은 떨어져 있었던 것 같다.

‘시경’을 새긴 배경에도 설명이 필요하다. 추사는 아버지 김노경을 따라 청나라에 갔다가 78세의 대학자 옹방강을 만난다. 그에게서 받은 것이 남송 시인 육방옹의 ‘시경’의 탁본이었다. ‘시경’ 각자(刻字)나 ‘시경루’ 편액은 모두 옹방강에 대한 존경의 표시라고도 할 수 있다. 병풍 바위를 바라보면서 글씨에 얽힌 고사(故事)를 되새기고 있으면 마치 추사가 옆에서 말을 걸고 있는 것 같다. 추사고택이 그 집안의 기념물이라면 화암사는 추사 개인의 기념물이라는 느낌이다. 추사는 화암사를 ‘정신적 놀이터’로 삼았던 것은 아닐까 하는 생각을 하게 된다.

글 사진 서동철 논설위원 dcsuh@seoul.co.kr

2016-01-30 15면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지