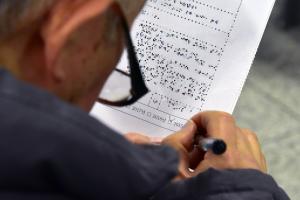

굶주린 사람처럼 읽고 토하듯이 분출하는 것

이탁오의 제자 왕본아에 따르면, “선생(이탁오)은 한평생 읽지 않은 책이 없고 가슴 속에 품었다가 토해내지 않은 말이 없었다. 읽지 않은 책이 없었다 함은 마치 먹고 마시는 일에 기갈난 사람처럼 굴어 충분히 배부르지 않으면 그만두지 않은 것을 말한다.”

이탁오에게 글쓰기란 일종의 ‘토하기’였다. 토하는 것이 어쩔 수 없는 신체의 반응인 것처럼, 글쓰기는 생각과 감정이 저절로 분출되는 것이어야 한다. 그런 글만이 누군가를 울릴 수도 웃길 수도, 화나게 할 수도 위로할 수도 있는 것이다.

이런 글쓰기를 이탁오는 ‘동심’에 빗대어 말한다. 법칙에 얽매이지 않고 앎에 구속되지 않은 아이만이 세계를 진심으로 보고, 진심에서 우러나오는 언어로 말할 수 있다. 성인(聖人)은 그런 점에서 ‘동심’을 간직한 자들이었다.

세상의 글 잘하는 사람은 모두가 처음부터 글 짓는 데 뜻을 둔 것은 아니었다. 그 가슴 속에 차마 말로 형용하기 어려운 괴이한 말들이 무수히 고여 있고, 그의 목구멍에는 말하고 싶지만 감히 토해낼 수 없는 말들이 걸려 있으며, 그 입가에는 꺼내놓고 싶지만 무슨 말로 형용해야 좋을지 알 수 없는 것들이 허다한데, 그런 말들이 오랜 세월 축적되면 더 이상 막을 수 없는 형세가 된다.

그랬을 때 일단 그럴싸한 풍경을 보면 감정이 솟구치고 눈길 닿는 사물마다 탄식이 흘러나온다. 이렇게 해서 쏟아져 나온 옥구슬 같은 어휘들은 은하수에 빛나며 회전하는 별들처럼 하늘에 찬란한 무늬를 수놓게 된다.

굶주린 사람처럼 읽고, 토하듯이 써라! 어떤 법도 모르는, 아니 법 따위는 가볍게 무시해 버리는 아이처럼 진심을 다해 써라! 그런 글은 마음에서 마음으로 통한다는 게 이탁오의 가르침이다.

2010-12-06 21면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지